1. 引言

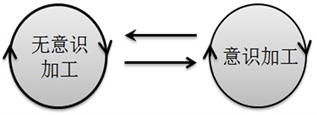

在美国国家卫生研究院公布的2014财年将重点资助的9个大脑研究领域中,其一就是把神经科学实验与理论、模型、统计学等进行整合。通过本文的论述,意识加工与无意识加工之间的关系可能是其中一条候选整合途径。在目前的实验研究中,某个刺激究竟是意识加工还是无意识加工主要采用主观测量和/或客观测量的方法进行区分。主观测量是基于个体的主观体验,而客观测量是基于个体在任务上的表现,而不管个体的主观体验如何(Dehaene & Changeux, 2011)。本文的意识加工与无意识加工两个概念也主要是建立在这些操作性定义之上的。关于意识加工与无意识加工之间关系的具体内容,从图1看出可能存在四个不同的角度:意识加工之间的影响,无意识加工对意识加工的影响、意识加工对无意识加工的影响、和无意识加工之间的影响。其中,1) 意识加工之间的影响研究主要涉及注意对于意识加工的影响。由于注意跟意识之间的复杂关系(Koch & Tsuchiya, 2007),以及注意可以发生在意识和无意识两个层面,根据本文的目的在这小部分里将只讨论有意识的注意。2) 最多的研究集中于无意识加工对意识加工的影响,最常用的范式是无意识启动效应及各种变式。本文中的无意识刺激主要是指由于刺激能量较弱

Figure 1. The possible four relationships between conscious processes and unconscious processes

图1. 意识加工与无意识加工之间可能存在的四种关系

导致无法探测到的刺激,而不是由于未注意等原因导致的无法知觉到的刺激,如果有则会额外强调,因为从目前来看,注意概念的使用还存在混乱的一面,部分表现在注意和意识加工之间的复杂关系,比如存在无意识的注意加工(Jiang, Costello, Fang, Huang & He, 2006; Kentridge, Heywood & Weiskrantz, 2004),而这里的无意识注意与通常我们所说的无意注意是两个不同的概念。3) 意识加工对无意识加工的影响研究集中在行为研究领域,认知神经科学的研究相对较少。4) 无意识加工之间的影响和作用,及其具体机制的研究则基本空白。所以,作为对前人研究的重要补充和总结,在综述上述四个方面的时候,重点从后两个方向阐述意识加工与无意识加工间的影响关系,特别是对无意识加工之间影响的意义(理论修正、整合,现象解释等)进行了详细论述。并对意识加工与无意识加工之间的关系如何构成大脑的认知加工完备集做了简单阐述。

2. 意识加工之间的影响

意识加工之间的影响很大部分包含了注意对意识加工的作用问题。很多研究发现,注意对外来信息表征的加工起着很重要的作用。有研究者认为,没有注意的意识加工是不稳定的,比如短暂呈现刺激的图像记忆很容易消失,只有注意才能让其变得稳定(Block, 2005)。虽然存在无意识的注意(Jiang et al., 2006; Kentridge et al., 2004),但不可否认有意注意与无意注意、外显注意和内隐注意等概念大多数时候都属于有意识范畴,所以将有意识的注意看作某种意识加工是合理的。有意识的注意加工概念具有很广泛的范围,比如有意识的时间注意、空间注意、外源注意、内源注意等。这些都能对意识刺激的加工产生影响。比如,使用阈上听力刺激的重复抑制实验范式,EEG结果发现刺激间时间间隔的可预测条件相比不可预测条件能够加强早期的重复抑制效应,该效应主要表现在早期的与听力感觉记忆痕迹形成有关的正成分上,可能说明时间的可预测性有助于重复抑制效应沿着听觉通路向上传播(Costa-Faidella, Baldeweg, Grimm & Escera, 2011)。

除了上述常见的注意形式,由于意识加工基本伴随着注意过程,所以不同类型的意识任务也可以看作是对不同内容的注意,比如特征分辨任务可以看作对某些特征的注意并作出选择判断。在这样的逻辑下,其他一些研究结果也表明意识加工之间存在影响作用。比如,采用在面孔(情绪或中性)图片上重叠其他特征刺激的实验范式,通过视觉特征判断任务的难度来控制加工资源,ERP结果发现不同难度条件下反映情绪图片注意捕获加工的脑电成分产生了差异(Schupp et al., 2007)。另有实验使用视觉Oddball范式,但设计了两种实验条件,一个条件中告诉被试新颖刺激是分心刺激,另一个条件中告诉被试新颖刺激可能是有潜在意义的刺激,ERP结果显示不同任务背景对相同新颖刺激产生的P3成分产生了不同的影响(Chong et al., 2008)。

此外,有实验采用不同的人工图形学习任务(语义联想学习和特征分辨学习),fMRI结果显示,语义联想学习条件下的人工图形激活了视觉单词形成区域,而特征分辨学习条件下的相同人工图形则激活了形状加工区域(Song, Hu, Li, Li & Liu, 2010)。初看该结果可能说明了学习对有意识图形加工的影响,但是由于学习任务是在fMRI扫描前进行的,fMRI扫描时被试在两个实验条件下完成相同的one-back任务,并不需要有意识的提取fMRI扫描前学习的内容,所以该结果可以看作已学习到的在one-back任务时无意识的先前学习内容对人工图形加工脑机制的影响。对于类似于这种涉及学习与记忆的实验的归类(至少在意识加工与无意识加工关系方面)应该引起警惕,从内在加工机制上来看,这类实验应该划分到无意识加工对意识加工的影响更为合理。需要注意的是,这里的无意识加工不是因为刺激能量弱而导致的,本质上讲是因为其未处于注意中心导致的。从这个例子也许已经可以看到从意识到无意识再到意识的加工通路,在后面的“无意识加工之间的影响”部分,还会专门讨论。

总之,研究结果表明不同的意识状态影响了其他意识刺激的加工效应。

3. 无意识加工对意识加工的影响

在意识加工与无意识加工之间的关系方面,目前研究最多的就是无意识加工对意识加工的影响,其中经常使用的实验范式是阈下启动范式。使用阈下启动范式,研究结果发现无意识的文字启动信息能够影响后续呈现的目标词加工,能够产生文字无意识启动效应的信息包括正字法、语音、语义、动作等水平的信息(Dehaene, 2004)。磁共振研究发现,当被掩蔽单词与后续目标单词一致时,目标单词的大脑激活程度会降低,而且这种在左侧梭状回的重复抑制效应没有受到掩蔽单词与目标单词之间大小写一致性的影响(Dehaene et al., 2001)。也有研究发现不同效价的情绪词会产生不同的阈下重复启动效应,表现为梭状回激活强度的差异(Luo et al., 2004)。此外,数字形式的文字也会产生阈下启动效应(Kouider & Dehaene, 2009),甚至这种数字启动效应会发生在数字的不同书写形式之间,比如启动为“7”而目标刺激为单词“seven”(Reynvoet & Brysbaert, 2004)。除了文字信息,面孔(Winkielman, Berridge & Wilbarger, 2005)、方向符号之类(Boy, Husain & Sumner, 2010)的多特征密集物(multi-feature crowded objects)也能够在无意识层面上进行编码并且对随后的行为产生影响(Faivre & Kouider, 2011)。在适应(adaptation)实验范式中,研究对某视觉刺激长时间适应之后的视觉后效,发现当适应刺激处于无意识状态时,仍然存在视觉后效(Adams, Gray, Garner & Graf, 2010; Shin, Stolte & Chong, 2009),这也表明无意识加工对意识加工产生了影响。

在上述无意识启动效应和适应研究中,启动刺激/适应刺激和目标刺激的类型比较一致,实际上无意识启动刺激可以影响到其他不同类型的目标任务。比如,单词完形任务发现,阈下启动造成随后的单词完形率要高于基线条件(Li, Paller & Zinbarg, 2008)。一致的无意识启动效应能够诱发被试更强的对自己行为反应的错觉控制感体验(Linser & Goschke, 2007)。甚至目标刺激的组成本身可以是一个“提示–判断”任务,研究结果发现对提示刺激的无意识启动也可以影响判断任务的反应时,而且fMRI结果显示,无意识刺激对提示信息的不一致启动条件相比一致条件增强了执行网络的活动,减弱了默认网络的活动(De Pisapia, Turatto, Lin, Jovicich & Caramazza, 2012)。

另外,使用意识阈限测量实验似乎也表明了无意识加工对意识加工的影响。比如,无意识刺激可以影响该刺激的意识阈限高低,研究发现情绪单词的意识阈限比中性单词的意识阈限更低(Gaillard et al., 2006),该实验也说明单词的语义水平在阈下的情况下仍然得到了加工,并且对意识阈限产生了影响。但是该实验结果也可以从无意识加工对无意识加工影响的角度进行解释,具体见后面的“无意识加工之间的影响”部分。

从行为的无意识启动效应结果来看,一般表现为无意识启动刺激与目标刺激一致条件较不一致条件反应更快。但是也有研究发现,相反的效应也会出现,即启动刺激与目标刺激不一致时更快(Eimer & Schlaghecken, 2002)。研究发现,这种负性启动效应只有在启动刺激与目标刺激的时间间隔足够大时才会产生,并且认为该效应的产生是由于对启动刺激的无意识动作反应的抑制造成的(Boy & Sumner, 2010)。

最后需要额外提到的是,在无意识启动范式中大多采用序列呈现的形式,即先呈现无意识启动刺激,再呈现目标刺激并对其反应,用对目标刺激的反应差异来衡量无意识刺激本身的加工或者无意识加工对意识加工的影响。但也有研究采用同时呈现的范式来研究无意识加工与意识加工两者之间的关系。比如,Pavone等人研究了阈下呈现的刺激与阈上刺激同时配对时是否也能诱发大脑的错误探测机制,行为结果和ERP结果都显示无意识错误探测的存在(Pavone, Marzi & Girelli, 2009)。从某种意义上讲,同时呈现的范式已经超越了经典无意识启动效应所能说明的问题,因为很难简单的把结果归于无意识加工对意识加工的影响,也难以归为意识加工对无意识加工的影响。也许用无意识加工与意识加工的“相互作用”来描述这个结果比用“影响”更为合适,因为相互作用可以产生更高级的错误探测,而影响则不一定。

总之,大量的研究已经表明无意识的刺激可以得到加工,并且可以对随后的意识加工产生影响。

4. 意识加工对无意识加工的影响

前面已经提到无意识刺激可以产生启动与适应效应,而研究发现时间、空间和特征注意可以增强这些效应。比如,在无意识启动效应中,当时间注意窗口落在启动与目标刺激呈现的时间段之外时,无意识启动行为效应消失(Naccache, Blandin & Dehaene, 2002)。相同的无意识启动实验范式,当时间注意未落在启动刺激的时间窗口时,ERP结果显示语义冲突的N400效应降低(Kiefer & Brendel, 2006)。除了时间注意,空间注意同样可以对无意识刺激加工产生影响。研究发现空间注意能够增强无意识刺激的适应效应,而且对于无意识的低级视觉特征加工和高级视觉加工,空间注意的影响效应都存在(Shin et al., 2009)。使用阈下启动范式,发现空间注意可以提高阈下启动刺激的启动效应,并且可以提高有意识检测到启动刺激的能力(Sumner, Tsai, Yu & Nachev, 2006)。此外,使用相似的无意识启动范式,有研究发现只有在空间注意的位置出现启动刺激,启动效应才会出现,否则启动效应消失(Dupoux, Kouider & Mehler, 2003; Lachter, Forster & Ruthruff, 2004)。然而,也有研究发现不同的注意形式会对无意识的加工产生不同的影响,Kanai等人使用连续闪光抑制(continuous flash suppression)范式,行为研究结果发现,空间注意没有影响无意识刺激导致的偏转后效效应,但是特征性注意(feature-based attention)却可以对其产生影响(Kanai, Tsuchiya & Verstraten, 2006)。

除了上述常见的注意形式,还有其他类别的注意形式(有意识任务)能够影响到无意识刺激的加工。比如,如果提前对某个单词进行意识加工,那么即使是在较强的掩蔽情况下,也会降低该掩蔽单词的意识阈限(Gaillard et al., 2006)。此外,ERP研究发现,知觉判断与语义判断两类任务设定对阈下语义刺激的语义启动效应的影响是不一样的,表现为知觉判断任务中的N400波幅比语义判断任务中的更小(Kiefer & Martens, 2010)。类似的,fMRI结果也发现语义归类和发音任务两类任务也不同的影响了阈下刺激的启动效应(Nakamura, Dehaene, Jobert, Le Bihan & Kouider, 2007)。另外,行为研究发现主任务的难度会影响无意识语义启动效应的大小(Martens & Kiefer, 2009)。使用EEG和fMRI技术也发现操纵任务难度导致的注意负荷改变也能够影响到无意识刺激诱发的早期视觉电位大小(Rauss, Pourtois, Vuilleumier & Schwartz, 2009),以及无意识刺激在初级视觉皮层的激活程度(Bahrami, Lavie & Rees, 2007)。

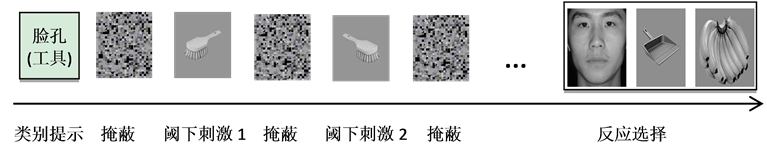

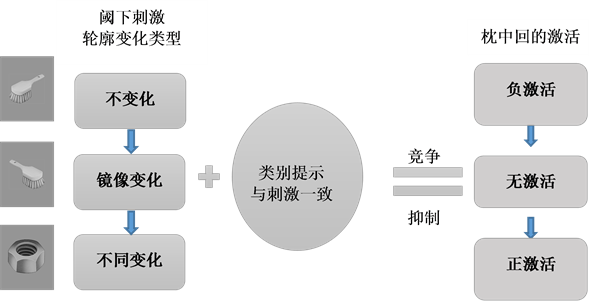

最近,fMRI结果显示,类别选择注意同样可以对无意识刺激加工产生影响(Tu, Qiu, Martens & Zhang, 2013; 涂燊,2013),实验采用“工具”或“面孔”单词提示来诱发类别选择注意,让被试判断后面的目标图片是否是提示所给的类别,在提示词和目标图片中间呈现无意识的面孔或者工具图片。结果发现,根据提示词和无意识图片的关系,类别选择注意一致条件相比不一致条件,无意识面孔刺激在枕中回的激活减小;有趣的是,类别选择注意一致条件相比不一致条件,无意识工具刺激在枕中回的激活增强。作者认为这可能是由于部分意识(partial awareness)感知的变化导致的。部分意识认为知觉的每个层次都可以被独立的感知,在完全无意识与完全意识之间还存在中间状态(Kouider, de Gardelle, Sackur & Dupoux, 2010)。在Tu等人(2013)的实验中,被试虽然不能报告出被掩蔽图片的内容,但是对于工具图片,由于连续呈现的五张工具图片是不同的,被试报告可以感知到轮廓线条的变化,所以该研究认为,自上而下的类别选择注意的调制效应受到了部分意识层面轮廓线条变化感知的影响,并提出了“过度激活(excessive activation)”假设。为了进一步确定类别选择注意效应与部分意识效应之间的关系,Tu等人进一步设计了两个新的实验条件:部分意识条件下工具轮廓线条镜像变化与不变化条件(Tu et al., 2014; 涂燊,2013)。fMRI结果显示,轮廓线条不变化条件与上一个实验中的无意识面孔结果一致,即类别选择注意一致条件相比不一致条件,部分意识条件下轮廓线条不变化的工具刺激在枕中回的激活减小。而对于轮廓线条镜像变化条件,并没有表现出调制效应,既没有正激活,也没有负激活。综合两个实验的结果可以看出,从轮廓线条不变化、轮廓线条镜像变化到不同的轮廓线条变化的过程中,类别选择注意一致条件相比不一致条件分别在枕中回脑区表现出了激活强度的减弱、无激活、增强。结果意味着调制效应是由自上而下的类别选择注意与自下而上的物体特征加工之间的共同作用导致的,并推断类别选择注意与部分意识层次上的表征(轮廓线条变化程度)之间存在相互竞争关系。也就是说,类别选择注意与部分意识刺激中的无意识内容一致时,倾向于使枕中回激活降低;而部分意识层面的可被意识到的低级特征知觉变化倾向于使枕中回激活增强,进而抑制类别选择注意对部分意识刺激中无意识成分的调制效应,而抑制效应的大小取决于部分意识层面中可被意识到的知觉变化的大小程度(图2)。这种连续的变化过程可能暗示着影响效应是一个此消彼长的过程,不是二分的“有”或“无”关系。

综上所述,许多证据表明不同形式的意识加工都可以影响到无意识刺激的加工。由于无意识加工本身可以影响到意识加工,所以综合意识加工与无意识加工之间的相互影响(论文第一段提到的关系2和关系3)就形成了一个完备的互动机制,该机制的具体内容随着个体的经历而动态变化。但在目前讨论的这个互动机制里,比如意识加工影响到了无意识加工,而改变的无意识加工又影响到了随后的意识加工,无意识加工的内容在两个分机制里是一致的,如果要这种机制更加灵活,则需要下面要论述的内容,即

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 2. The competition between representation in partial awareness level and category selective-attention

图2. 类别选择注意与部分意识层次上的表征之间存在相互竞争关系

不同内容的无意识加工之间产生影响。

5. 无意识加工之间的影响

目前为止,很少有人直接对无意识加工之间的作用及影响进行实验研究。最近,Tu等人使用无意识的相同或不同情绪效价面孔的配对范式,发现在两个条件下的ERP与fMRI结果都出现了显著差异(Tu et al., 2013)。在ERP实验中,不同情绪效价面孔配对条件相比相同情绪面孔配对条件诱发了一个波幅更小的N2成分;在fMRI实验中,不同情绪效价面孔配对条件相比相同情绪面孔配对条件在左侧额中回有更强的激活。作者认为结果可能反映被试能够对同时呈现的情绪面孔配对进行整合加工(两张无意识面孔效价的不一致探测)。如同任务的注意负荷高低可以影响同时呈现的无意识刺激加工(Bahrami et al., 2007),同时呈现无意识的情绪效价面孔对也可以看作在情绪面孔一的影响作用下情绪面孔二的加工,所以Tu等认为,结果反映了无意识之间的作用及影响(Tu et al., 2013)。

另外,以前的一些实验也可以从无意识对无意识加工影响的角度进行解释。比如,阈下的味觉刺激可以降低跨通道嗅觉刺激的意识阈限值,即原本处于阈限值以下探测不到的嗅觉刺激,由于阈下味觉刺激的影响而变得可以探测到(Dalton, Doolittle, Nagata & Breslin, 2000)。采用同样的意识阈限测定法,结果发现情绪效价单词的意识阈限比中性单词低,即原本处于阈限值以下探测不到的单词,由于无意识单词效价的影响而变得可以探测到(Gaillard et al., 2006)。虽然两篇文章的作者没有提及,但上述两个实验都可以从无意识加工影响无意识加工的角度进行解释,即阈下味觉刺激和阈下情绪语义影响了原本处于阈下激活水平刺激(嗅觉刺激浓度和单词刺激的强度)的加工强度/深度,导致其达到可探测阈限。Jaśkowski的一项行为研究连续使用了多个无意识启动刺激,结果发现反应时与启动刺激中的与目标刺激一致的启动刺激数目有关,当所有的四个启动刺激都与目标刺激一致时,启动效应最大;启动刺激中与目标刺激不一致的启动刺激数目越大,被试反应的错误率越高(Jaśkowski, Skalska & Verleger, 2003)。该实验也可以从无意识启动刺激之间的影响进行解释,即无意识启动刺激之间的影响导致了总的启动效应的变化。此外,运用双眼抑制范式,有研究发现无意识的色情图片与突显(pop-out)特征可以引发被试的空间注意效应,继而对后续的行为反应产生影响(Hsieh, Colas & Kanwisher, 2011; Jiang et al., 2006)。由于对无意识刺激的加工与无意识空间注意是两个不同的加工与概念,上述两个实验也在一定程度上说明无意识之间作用的可能性。最近,在另一项视觉搜索的实验中,尽管刺激是能够看到的(圆或椭圆),但在某一个条件中某刺激具有无意识的威胁性(通过刺激的变化形成朝被试头部运动导致碰撞的错觉),该条件相比控制条件产生了无意识的空间注意,导致了视觉搜索行为结果的差异(Lin, Murray & Boynton, 2009)。无意识加工与无意识空间注意分离的分析方法同样可以用于这个结果的解释。综合上述这些实验可以看出,在没有无意识加工之间相互影响这个概念之前,很容易把实验结果解释为无意识加工本身诱发了某个实验效应,而没有进行更进一步的分析。

综上所述,尽管最近有对无意识刺激之间关系的直接研究(Tu et al., 2013; 涂燊,2013),但对于其存在的一般性还有待更多实验范式和专业领域的研究,以期对无意识加工之间的影响机制有更好的了解。

6. 无意识加工之间影响的意义

6.1. 创造性现象的重新解释

首先从一个现象初步探讨无意识加工之间存在作用和影响的意义。在创造性领域大量存在如下事实,人们在从事无关活动时会突然想到手头活动与某个难题之间的联系,进而找到难题的解决方法,即人们常说的顿悟(张庆林 & Sternberg, 2001)。前人对无意识加工在创造性活动中的作用进行了研究(Ritter, van Baaren & Dijksterhuis, 2012; Zhong, Dijksterhuis & Galinsky, 2008),但在呈现创造性问题和解决创造性问题的中间阶段,基本都是让被试进行无关活动,并假定被试在这段时间内进行着跟创造性活动有关的无意识加工,这种方法对最后得到的创造性任务差异无法进行更深一步的机制分析。另一方面,如果要使用无意识对意识影响的逻辑来解释这个现象,困难之处在于要解决的难题在顿悟当时并不是有意识的,而且正在进行的活动与未解决的难题在以前也从来没有过有意识的联系。而用无意识加工之间的作用及影响观点或许可以更好的从内在机制上解释顿悟现象:手头的无关活动首先激活了与其相关的无意识信息,随后,这些无意识信息可能与难题的某些信息建立起无意识的桥梁(或许是以前从来没有意识到的某些方面的相似性信息),而无意识信息的意识阈限是受到信息本身影响的(Gaillard et al., 2006),最后导致意识层面问题的解决。另外,在上面提到的无意识色情图片诱发无意识的空间注意实验中(Jiang et al., 2006),并没有说明为什么会对无意识的色情图片产生这种效应,如果我们将由于进化而累积的大脑反应特征也看作某种无意识信息加工的话,那么可以认为这种无意识的“中性”色情图片加工本身诱发了无意识的偏向加工而带上了情绪的色彩。如果上述推断合理,最后我们要研究的问题可能是无意识加工是如何形成的(种族发生学历史以及个人经历),哪些无意识加工之间存在着影响,影响是怎样的。

6.2. 全局工作空间理论的修正

理论方面,无意识加工之间影响的概念可以修正全局工作空间理论(Global neural Workspace Theory, GWT)(Tu et al., 2013),也可以整合不同的意识理论,甚至可以对静息态研究的问题给出部分回答。同时,对理论问题的回答也将有助于对现实中很多现象的更好解释。

由全局工作空间理论可以推出四点推论(Dehaene, Changeux, Naccache, Sackur & Sergent, 2006; Del Cul, Baillet & Dehaene, 2007),头两点是:第一,无论物体是否被知觉到,有意识和无意识的刺激在视觉皮层诱发的活动基本是一样的;第二,当掩蔽逐渐减弱,大脑活动逐渐向颞叶和顶叶扩展,以便更进一步的加工。但是,有实验结果显示,阈下呈现的真词相比阈下的假词激活了大脑前部的脑区(Diaz & McCarthy, 2007)。此外,在无意识启动效应研究中,把不一致的无意识启动条件与一致的启动条件比较,发现背外侧额叶激活(Lau & Passingham, 2007)。最近的实验也发现,无意识的不同情绪效价面孔配对相比相同效价情绪面孔配对,引发了额中回的激活(Tu et al., 2013)。所以,无意识加工并不局限于后部脑区,无意识刺激也能够在前部脑区得到较高水平的加工。另外,全局工作空间理论提出了两个计算空间(Dehaene, Kerszberg & Changeux, 1998):一个是长轴突的神经元组成的全局工作空间,它是分布式的而且相互之间存在大量连接;另一个则是专门的、模块化的加工单元,分别负责知觉、运动、记忆、评价和注意的加工。该模型假设不需要努力的、自动的加工过程可以在没有全局工作空间参与的情况下只激活专门的、模块化的加工单元。然而,如果全局工作空间可以工作在无意识状态,无意识加工之间可以存在相互作用,即如果无意识的知觉、运动、记忆、评价和注意之间可以相互作用与影响,将导致大脑的极大灵活性和复杂性,也因此可以解释很多现象。比如,为什么我们明知道世上没有鬼,但在夜深人静的夜晚行走在坟墓旁还是会感到害怕?为什么我们明知道自己的行为有强迫症倾向,还是无法控制自己的行为?这些现象可以用无意识的记忆诱发无意识的评价加工,进一步引发行为反应来进行解释。甚至有研究表明,在我们意识到我们的动作之前,动作就已经开始(Haggard & Libet, 2001)。类似的解释也可以用在很多心理疾病的成因方面。此外,这种无意识间影响的观点与大脑可塑性的观点是相吻合的,也就是说个体的历史在很大程度上造就了模块化加工单元与全局工作空间的工作方式(无意识之间相互作用与影响的方式)。

6.3. 意识理论的整合

无意识之间存在相互作用的观点可以用来整合一些现存的意识理论。意识的信息整合理论(integrated information theory)认为意识等同于大脑整合信息的能力(Tononi, 2004; Tononi & Koch, 2008)。换句话讲,在大脑意识到某件事情之前,大脑中已经有了信息整合的加工,这也表明了无意识加工之间可能存在相互作用和影响。另外,诺贝尔奖得主Crick与同事Koch提出,意识的形成需要大脑中不同脑区神经元之间同步活动的参与(Crick & Koch, 1990)。虽然不太可能存在没有神经元同步活动的意识,但是却可能存在没有意识的神经元同步活动(Tononi & Koch, 2008)。而无意识之间的相互作用可能就是没有意识的脑神经元同步活动的认知意义之一,这也支持了无意识的信息整合加工假设。然后,无意识的神经元同步活动可能易化并导致了全局工作空间神经元之间的同步活动,进而达到意识状态。这里的推断与前面顿悟的解释也是吻合的。

6.4. 静息态研究以及认知资源概念的解释

无意识加工之间的相互作用还可以用来解释静息态磁共振研究中的问题。在该领域存在的一个基本问题就是,静息态时部分脑区较高的大脑活动状态究竟是反映了大脑功能活动的停滞,还是反映了某种持续进行的具有特别功能的大脑活动(Northoff, Qin & Nakao, 2010)。无意识之间相互作用的引入可以使上述两种观点共存,即刺激诱发的,需要努力的任务可以更多和更强的激活跟任务有关的无意识之间的相互作用(集中性),当然还包括有意识的提取加工,有意识的提取可以发生在大脑中相对较远的脑区(整体性),如同自上而下的作用可以从额叶传达到枕叶(Mechelli, Price, Friston & Ishai, 2004);而静息态时的活动更多地反映了无意识的模块加工之间相对弥散的相互作用(弥散性),这种弥散的作用可能更多发生在种系发生学上较早的脑区之间(局限性)。最近有脑网络研究表明,在意识状态下,不同脑结构群落(modular)之间的竞争关系使得一些群落激活,另一些群落去激活(Crossley et al., 2013)。相应的,需要努力的任务加工与无意识模块之间的作用可以看作两种互相钳制的加工。需要更多意识努力时,无意识之间的作用相对更少,但更集中,更具有目的性,而当意识努力减少时,无意识之间的作用与影响相对更多,但更弥散,有加工的局限性。EEG研究显示电活动的频率与同步的脑区距离之间成反向关系(von Stein & Sarnthein, 2000),即频率越高,同步的距离越近,频率越低,同步的距离越远。同时,大脑在休息放松时主要发放较低频率的α波,而在警觉注意时频率较高的β波增加并伴随着α波的抑制(Vázquez Marrufo, Vaquero, Cardoso & Gómez, 2001)。这些EEG研究结果表明大脑休息放松时偏向于更广泛脑区之间的信息交流,而警觉注意时偏向于集中脑区之间的信息交流,这可能间接证实了上面的假设。日常生活中,上述假设可以解释在思想漫游的时候,为什么思想会经常从一件事跳到另一件事,还可以解释为什么梦境大多是荒诞的,因为在这两种情况下,更多的发生了无意识加工之间的相互作用,缺少意志加工。或许这也是为什么顿悟常常发生在我们不思考它的时候。最近,对睡眠的脑网络研究还发现,默认网络(Default Mode Network, DMN)的功能整合反映了意识的层次性,在深度睡眠时,DMN出现功能分离,但在快速眼动(Rapid Eye Movement, REM)睡眠时,DMN出现功能的重新连接(Chow et al., 2013)。由于REM睡眠正是做梦的阶段,这也从另一侧面印证了静息态DMN的研究,也说明了无意识之间影响解释的合理性。由于平常的静息态研究中,被试并不是完全静息无意识的,只是处于没有集中思考某件事情的思想漫游状态,这类似于REM睡眠,它们都存在比较多的无意识模块之间的相互作用及影响。而在深度睡眠时,才表示需要努力的任务加工以及无意识模块之间的相互作用加工的同时降低。最近,在一个意识层面的“提示–判断”任务中,对提示信息进行无意识的启动,fMRI结果发现无意识对提示信息的不一致启动条件相比一致启动条件增强了执行网络的活动,减弱了默认网络的活动(De Pisapia et al., 2012),该结果已经很难用静息态默认网络活动的改变来进行解释,作者认为结果可能说明默认网络为了任务执行的有效资源分配,在对环境的无意识检测中发挥了重要作用。即便资源分配可以对大脑的活动情况进行解释,然而资源究竟是什么?资源为何物也是注意的资源限制理论中未解决的问题。如果用前面的无意识之间关系的观点则可以进行进一步解释:不一致条件下的无意识之间的关系信息更为丰富多样,需要更多的跟当前刺激有关的无意识之间的相互作用,即认知资源在某些情况下可能反映了无意识加工之间作用的限度。

总之,承认无意识加工之间的作用及影响有比较大的解释和理论意义。它与意识加工对无意识加工的影响,以及无意识加工对意识加工的影响一起,形成了一个灵活的加工通路。如果没有了无意识加工之间的作用及影响,大脑加工的有效性和灵活性会大打折扣。

7. 总讨论

综合意识加工(注意)与无意识加工的关系研究,既有无意识加工对意识加工的影响,也有意识加工对无意识加工的影响,还可能存在无意识加工对无意识加工的作用及影响。由于上述三种关系,可以推测意识加工对意识加工的影响就可能经过无意识的中间加工而发生。综上所述,一个整体的相互关系呼之欲出。可以想象,我们目前的需求(意识加工/注意)影响了大脑内很多无意识的加工范围和强度,而这又影响了无意识加工之间相互作用的方式和强度,如果假设意识加工的前奏是无意识加工,那么至少从意识加工与无意识加工的角度来看,上述几种方式可能构成了大脑加工机制的完备集合。这或许可以作为一个对数据、理论等进行整理及整合的思路。

基金项目

本论文得到西华师范大学基本科研业务费专项资金(13E010)资助。