1. 引言

随着时代的发展,科技水平的提高,智能手机时代已经来临。信息技术的进步和普及,使得教育行业也逐渐走向了智能科技化。在高校教育上,出现了越来越多的新技术来辅助传统的课堂教学。如:移动学习(mobile learning)。移动学习主要是指利用智能手机和平板电脑等移动设备来辅助学习,移动学习有着许多传统教育没有的优点,例如移动设备方便携带,使得移动学习可以随时随地进行,充分利用了零碎的时间来学习。手机的APP技术极大地扩展了手机、平板等电子设备的功能,使得系统智能手机APP等学习软件极大的丰富了学生的学习方式和手段,使学生们的学习更加个性化,更加有趣,也更加的有效,增加了学生学习的兴趣。

近年来,老师们开始注意到移动学习的重要性,也开始把移动学习应用到传统的课堂教学上,如利用手机教学APP来辅助传统的课堂教学。然而,当使用APP在课堂教学时,必须还要考虑到学生对于APP的使用意愿,因为使用意愿会直接影响学生的行为,如课堂的参与行为。APP作为信息系统的一种,APP的质量会影响个人的态度与行为,决定了学生是否愿意去使用这系统;使用者参与是影响学习APP是否能发挥作用的关键因素。在课堂上,APP的主要使用者就是学生本身,若APP的质量若不能激发学生使用意愿的话,学生的参与度就会大大下降,而学生课堂参与度的高与低,则跟学习绩效有高度的相关性。因此,当老师尝试用APP当作课堂教学辅教的工具时,首先必须要考虑到APP本身的质量,如何对学生参与度的影响。因此,在本文中,主要讨论了移动学习中的手机APP的质量对于学生课堂参与度以及学习绩效的影响。

目前国内外有相关的一系列关于移动学习的研究,但多数停留在概念层面,缺乏相应的验证研究;且多数国内文献聚焦于慕课在教学中的应用,教学APP的质量如何影响学生课堂参与度与学习绩效还是有待发掘。因此,理解教学APP系统对学生课堂参与度和绩效影响的研究具有理论意义和现实意义。一方面,对于信息系统和教育领域的研究学者,此研究结果可以引作参考,以便之后的研究者可以根据研究结果,继续延伸新的教改项目或者进行更深入的研究探讨。另一方面,对于已经引入手机APP辅助系统进行教学的老师和APP开发公司而言,无疑也有深远的现实意义和参考价值。

2. 文献综述

社会已经踏入了移动互联网时代,课堂教学亟需与之适应。因此,探析出如何借助手机APP所拥有的智能空间、云计算空间等技术为学生们提供更加优质,更加便捷的学习环境具有重要的意义。张煜和姬海霞等在2017年的探索表明:手机作为新时代的一种新的沟通媒介,它给学生们带来了巨大的便利 [1] 。但世间万物都有其不好的一面,随着智能手机的普及,学生们面对的诱惑也变多了,对传统的课堂教学工作带来了巨大的挑战。郭丹丹、刘明军、张欣、张凯、于航等人于2017年的研究也表明:随着科技的发展,传统的课堂教学已经不能满足老师和学生们的交流以及不能满足学生们对知识的渴望了,一款适用的辅助教学手机APP将会成为学生学习的必需品 [2] 。学生们大多数时候经受不住诱惑,上课玩手机的现象泛滥成灾,为扭转这一现状,研究开发一款适合学生上课使用的上课辅助学习APP,使学生们能够重拾课堂,回归课堂就显得尤为必要。

目前,国内针对移动学习的研究在相对增多,但是仅仅停留在概念层面,缺乏相应的验证研究。其中侯艳芳 [3] 和窦菊花 [4] 两位学者的研究是相关领域早期研究的代表,着重于探讨和定义移动学习概念,并对大学生移动学习接受度进行调查, 为后续研究提供了参考价值。但此类研究停留在移动学习的理论探讨上,并没有把手机APP系统作为辅助教学工具深入到课堂来进行学习绩效研究,加之目前国内在课堂教学创新技术上的研究,大多以慕课教学为主,忽略了APP如何对课堂师生互动产生影响,对学生的学习绩效产生影响。因此,本课题将以信息系统成功模型为理论基础,让APP辅助教学系统深入课堂,探讨其如何对学生的课堂参与度和学习绩效产生影响。

在国外APP辅助教学方面的研究已经深入课堂,APP辅助学习已经得到大力的推广。Hinze等人在2017年对学校学生和老师使用移动应用的意愿调查中发现,他们更倾向于使用APP获取信息支持和培训,以提高课堂参与度,而不是作为数据收集、分析以及文献整理的工具 [5] 。其中,Barhoumi (2015)在对学习信息科学课程的学生使用APP辅助学习的调查中发现,使用移动技术辅助教学的一组学生比单纯接受课堂教学的对照组表现出更好的学习绩效 [6] 。Alghamdi在2013年对Blackboard讨论板中发帖数量与学生学习成绩的关系研究中发现,学生的学习成绩与Blackboard讨论板中的发帖数量呈正相关 [7] 。该研究基于讨论板可以帮助学生与同学间的交流,克服了学生的孤独感,从而促进同学间的学习。在该研究显示,学习成绩与发帖数呈正相关,但与班级层面不相关,也就是说该研究结果具有普遍性。

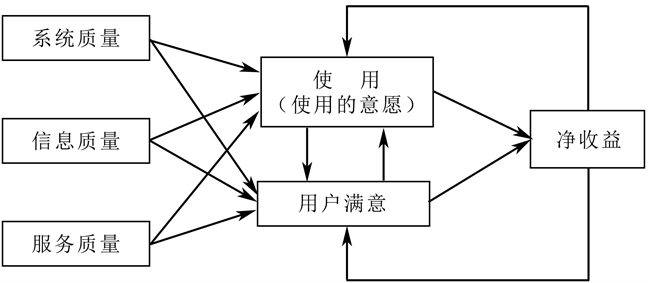

国外关于英语APP或者讨论板对传统课堂影响的研究,反映了APP作为新的辅助教学工具,是以后课堂上必不可少的工具之一。为了探讨APP如何影响学生的课堂参与和学习绩效,这里不得不提到Delone和Mclean提出的信息系统成功模型(见图1)。该模型分为系统质量、信息质量、服务质量、使用意愿、用户满意及净收益六项构面 [8] [9] 。其中,Delone和Mclean认为信息系统成功模型中的6个变量是相互影响的, 应将它们视为一个整体。系统质量、信息质量和服务质量会直接影响用户的使用和满意度,个人对系统的满意度将会影响系统的使用从而为个人产生净效益。由于APP与传统信息系统有些差别,APP需要借助手机等硬件设备,必须考虑到APP的界面品质,如是否便于阅读 [10] ,是否符合大众审美等亦会对学生的参与和绩效产生影响。因此,本文将以界面质量代替服务质量,以信息系统成功模型为理论基础,让APP辅助教学系统深入课堂,探讨其系统质量、信息质量、界面质量如何对学生的课堂参与度和学习绩效产生影响。

3. 假说建立

3.1. 初步设想

近年来,高校通过对手机APP教学进行的尝试和探索初见成效,越来越多的老师开始注意到移动

Figure 1. Delone and Mclean’s information system success model

图1. D & M信息系统成功模型

APP辅助教学的重要性,也开始把移动学习引入到传统课堂,以提高学生的绩效。但是,使用辅助教学APP进行课堂教学时,必须考虑到学生的使用意愿,学生的使用意愿会直接影响到学生的课堂行为。根据信息管理文献的定义,APP可当作信息系统的一种。信息系统的质量会直接影响使用者的使用意愿和参与度 [11] 。在课堂上,教学APP的主要使用者是学生。因此,学生的使用意愿是决定APP系统是否发挥作用的关键因素。若APP系统的质量不能激发学生的使用意愿,那学生的课堂参与度就会大大降低。学生的课堂参与度高低,会间接地影响学生的学习绩效。所以,当老师要使用APP系统作为辅助教学的工具时,首先要考虑的是APP的质量对学生参与度的影响。参照Delone与Mclean (2003)所提出信息系统成功模型的理论为基础,APP系统若要取得成效,必须要考虑三种不同的APP质量对学生的影响。分述如下:

1) 系统质量:为衡量信息系统本身,如APP界面功能的一致性、易用性、响应时间、可靠性、存取便利性、系统整合性、功能有用性、操作弹性及运作稳定性的程度。

2) 信息质量:为衡量信息系统输出,如APP输出信息的正确性、完整性、一致性、实时性、易用性、相关性、重要性及有用性的程度。

3) 界面质量:从用户角度出发,提供给用户最大的操作体验。界面由多种组件元素构成,大体上可以归纳为两种类型的元素:一种是功能性元素;另一种是页面展示级别的元素。所谓的功能性元素主要是实现APP相关功能的通用组件,该类组件根据APP运行的平台不一致而呈现多样化的特征,但是总体功能上保持一致。另外,页面布局有样式类别的元素,该类元素主要是构建APP界面前端样式,包括APP配色、图标按钮、页面UI切图等 [12] 。APP所提供的系统质量、信息质量与界面质量对学生课堂参与和学习绩效将会对学生的学习产生不同的影响。

3.2. 提出假说

为了探讨APP对学生课堂参与和学习绩效的影响,需要解决如下问题:

1) APP教学系统的使用,是否会影响学生在课堂上的参与度和学习绩效。

2) APP教学系统中的系统质量、信息质量、界面质量,如何影响学生在课堂上的参与度和学习绩效。哪种质量最能激起学生的使用意愿,对学生课堂的参与度和学习绩效影响最大。

首先,系统的完善以及系统的质量严重影响着用户的使用体验。一个功能更加全面、使用更加便捷、操作更加简单、性能更加稳定、信息更加可靠的系统往往更加容易引起用户的兴趣,且更容易形成使用习惯,形成持续使用动机,从而提高学生课堂的参与度。因此,拥有一个好的系统质量的手机助学APP更加能够提高学生课堂的参与度,故提出假设:

H1:APP中的系统质量会提升学生课堂的参与度。

其次,信息是物质、能量、信息及其属性的表现。因而,信息的正确性、完整性、一致性、实时性、易用性、相关性、重要性及有用性的程度是信息质量的有效标准。如果信息的质量得不到保证,将直接影响授课的质量,对于得不到有效信息的学生来说,其课堂参与的热情无疑会大大降低。所以,APP中的信息质量会提升学生课堂的参与度,故提出假设:

H2:APP中的信息质量会提升学生课堂的参与度。

还有,优秀的界面质量可以为用户提供巨大的操作体验。界面由功能元素以及页面展示级别的元素组成。其中,功能元素可以使得该APP的功能更加完善,更加全面,也更加方便。而页面展示级别元素可以使得APP更加适合学生们的审美,更加美观、大方等,从而大大提高学生对课堂的兴趣,提升学生课堂的参与度。由此认为,APP 中的界面质量会提升学生课堂的参与度,故提出假设:

H3:APP中的界面质量会提升学生课堂的参与度。

最后,学生的课堂参与度包括广度和深度两个维度,广度通常指学生参与的时间长短和人数多少,而深度是指学生参与学习的深入程度。积极的课堂参与可以引起学生的积极思考,情感共鸣,促进师生之间的交流,从而提高学生的学习绩效。由此认为,学生课堂的参与度会提高学生的学习绩效,故提出假设:

H4:学生课堂的参与度会提高学生的学习绩效。

3.3. 研究架构

根据以上的初步设想及研究假说,本文将引用Delone和Mclean的信息系统成功模型来建立辅助教学APP系统质量、信息质量、界面质量对学生课堂参与度和学生绩效影响的模型。研究模型见图2。

4. 研究方法

4.1. 研究设计

本文拟采用在线问卷调查方式,利用代表性研究手段进行探究,选定北京师范大学珠海分校15级和16级管理信息系统(Management Information System, MIS)课堂上,使用辅助教学APP参与MIS课堂学习的学生作为测试对象进行数据收集。各问卷项目均基于前人研究文献中的量表问题设计,采用Likert五级量表,由“非常同意”到“非常不同意”。受测试者根据自己使用APP参与课堂学习的实际状况,就各选项选择一个最符合的答案作答。本文通过翻译和跨文化比较的验证,使各题符合本文的研究背景,以及国人的表达习惯。问卷初稿经过两位专业人士校对,以确保问卷各题翻译无误,同时被发放给多位游戏玩家进行预测试,保证措辞适当、完整、简明、易懂,以确认问卷的有效性。问卷根据受访者的反馈进行了细节修改,包括措辞的修正、名词解释的添加、模糊问题的删除等等。

4.2. 测量标准

问卷主要包含五个构面,分别针对手机APP的系统质量、信息质量、界面质量、学生的课堂参与度和学生学习绩效进行提问,详情问卷参见表1。

5. 实证分析

5.1. 样本描述统计

本研究以“问卷星”在MIS课堂上进行数据收集,主要通过手机扫描“问卷星”二维码进行现场问卷填写。本研究收取正式问卷数150份,有效问卷数139份。有效问卷回收率93%。具体样本人口统计信息,见表2人口统计信息表。根据表2,本次参与研究的男性学生样本占总样本的33.81%,女性学生

Table 2. Demographic characteristics of respondents

表2. 样本人口统计信息

占总样本的66.19%。根据以往的统计经验,北京师范大学珠海分校学生的男女比例构成为3:7,因此总体样本性别构成比较合理。从年级统计结果来看,样本主要集中在大二、大三两个年级。由于本次调研是在MIS课堂上开展,北京师范大学珠海分校的MIS课程学生主要为大二、大三两个年级,另外还有个别的大一学生对课程感兴趣和大四学生进行重修,所以总体样本年级构成合理。本次论文利用偏最小二乘回归(Partial least squares, PLS)对调查数据进行分析,运用SmartPLS-3软件进行数据统计,验证假设。

5.2. 测量模型分析

本论文分别用收敛效度和区别效度来评估测量模型,收敛效度指的是理论上被认为相关的事物在实际测量中的相关程度,用因子载荷(factor loading)、组成信度(composite reliability)、平均提取方差值(average variance extracted)进行验证,本文采用的标准是因子载荷和组成信度大于0.7,平均提取方差值大于0.5,则认为数据收敛效度良好;区别效度是指测量值是否反映了问题的结构,或反映了研究的相关结构,通过判断变量之间的相关系数是否小于平均提取方差值的开方值,且因子的载荷(loading)是否大于与其他因子的交叉载荷(cross loading)进行验证,以证明各潜变量之间相互独立。本论文通过使用SmartPLS-3统计软件对样本数据进行分析和检验,得出样本各变量信度分析结果(表3)、各变量因素负荷系数(表4)、变量间的相关系数(表5)。由表3的分析结果可知,各变量组合信度(CR)均大于0.7,在0.85~0.95之间。平均萃取变异量(AVE)均大于0.5,在0.6~0.8之间,表明模型具有极高的信度。而Cronbach’s Alpha系数均大于0.7,在0.75~0.95之间,表明模型具有极高的内部一致性。由表4的分析结果可知,各问项因素负荷系数(Loading)均大于0.7,说明模型的收敛效度较好。

由表5分析结果可知,各个变量之间的相关系数都小于其平均萃取变异量(AVE)的开根号值,例如系统质量(SQ)的平均萃取变异量AVE开根号值0.79大于系统质量(SQ)与信息质量(IQ)的相关系数0.479,信息质量(IQ)的平均萃取变异量AVE开根号值0.802大于信息质量(IQ)与界面质量(IFQ)的相关系数0.604。因此,可以说明该模型各变量之间确实彼此相异,具有足够的区别效度。

5.3. 结构模型分析

本文通过建立模型,并分析验证模型适配度来探究潜在变量与因变量间的因果关系。由于SmartPLS不提供整体模式的适配度指标,因此需要借助以下两个指标来衡量研究模型的适配性:

1) 标准化路径系数是否达到统计上的显著性。T值和P值用来判断样本的显著性,如果T > 1.96或者P < 0.05则说明变量间的因果关系具有显著性。若0 ≤ P < 0.001,表明变量间相关性最显著,此时T > 3.29,即图中“***”。若0.001 ≤ P < 0.01,表明变量间相关性次显著,此时T > 2.58,即图中“**”。若0.01 ≤ p小于0.05,表明变量间相关性一般显著,此时T > 1.96,即图中“*”。

2) 以R2值判断模型的解释力。R2值越大,模型的解释力越好。R2的值在0~1之间,值越小,说明模型的解释力越不好,值越大,说明模型的解释力越好。

Table 3. Results of confirmatory factor analysis

表3. 样本各变量信效度分析结果

Table 5. Correlations and square root of the AVE

表5. 相关系数与AVE的平方根

注:对角线上的粗体值是各个潜变量平均提取方差的平方根;非对角值是构面之间的关系。

通过SmartPLS 3.0软件进行模型分析得出如下模型拟合度(图3),由图3可知,SQ → SE这一数据路径系数,T = 0.173 < 1.96,说明这一数据路径变量间的相关性不显著。IQ → SE,IFQ → SE,SE → LP这三条数据路径系数T值均大于1.96,P值均小于0.001,说明变量间的相关性非常显著。此外,我们还发现了信息质量是三种质量中影响学生参与度最大,因为IQ → SE的路径系数是最大。根据结果,为本模型设立的假设作出如下结论(表6)。

Figure 3. Standardized solution of structural modeling analysis

图3. 结构方程建模分析

Table 6. Results of hypothesis testing

表6. 假设关系检验结果

6. 研究结论与讨论

首先,APP的信息质量对学生的课堂参与影响非常大,它作为最重要的一个因素影响着学生的课堂参与热情,这与前人的研究结论也是一致的。课堂上的教学过程就是典型的信息传递,如果不能够得到准确有效的信息,学生就无法达到获取知识的目的,教室也无法吸引学生的注意力,所以信息质量的高低大大影响学生们对于课堂参与的热情。

其次,优秀的界面质量可以为学生提供卓越的使用体验。便于浏览的设计和美观、大方的页面展示级别或元素可以大大提高学生的使用意愿,增加对课程和学习内容的好感,进而改变对传统课堂教学的刻板印象。同时,更贴近学生兴趣和年轻人审美的风格能一定程度缓解长时间学习的枯燥,提升学生课堂的参与度。

但与多数文献相反的是,APP的系统质量并不能影响学生的课堂参与度。APP的系统质量,在普通用户的感知中,多数体现在登陆、获取信息等操作的响应时间以及运行的稳定性上,而由于年轻人多数已经熟知APP和移动设备的使用方法,所以APP的有用性、易用性和可靠性是显而易见的,通常并不能成为用户的重要评判标准。我们注意到,APP作为在移动设备上运行的信息系统,需要借助手机、无线网络等硬件设备才能使用,多数学生的习惯是接入学校提供的免费WIFI网络使用APP学习,而校园网有一定的网速波动,且学生个人的移动设备硬件配置不同,造成了APP使用过程中有不同的流畅程度和响应时间。这些因素造成样本中学生对于响应时间、运行稳定程度有了不同的评判标准,比如大多数学生在遇到获取信息失败的情况时,首先会认为是网络问题而选择刷新页面等等。基于这点考虑,系统质量便不能够成为影响学生课堂参与度的重要因素了。

最后,积极的课堂参与可以引起学生的积极思考,情感共鸣,促进师生之间的交流,有热情的主动学习往往能够事半功倍,在这种正向的自发的学习中,不仅能够提高学生的学习绩效,也有助于培养学生自学和课外探究的能力。因此,学生课堂的参与度会提高学生的学习绩效。

以上研究结果无论对已经引入手机APP辅助系统进行教学的老师还是APP开发公司而言都有积极且深远的意义:一方面老师们可以参考这一结果巩固或放弃其使用APP辅助系统的理由或者调整今后的教学手段与方法,同时在选择APP辅助系统时更多的关注其信息、界面质量与课程的适配度;另一方面开发公司可根据最终的数据分析,将资源重点放在界面设计和内容功能的丰富性上,而且根据实际应用场景来调整系统接入网络的方式和优化响应的时间,做到有针对性的决定优先开发重点。

7. 研究限制与后续方向

首先,本研究的对象为北京师范大学珠海分校MIS课堂上的学生,不能代表其他高校学生使用APP参与课堂的状况,而且仅在大二大三两个年级进行收集,样本有一定地域限制,后期将考虑将样本范围扩大至其他城市及学校,以期获得更有客观性的调查结果。同时,本研究仅探讨了管理信息系统课程的教学中使用APP作为辅助工具对学生绩效的影响,管理信息系统是属于管理学门的一门课程。至于APP在其他学科课堂(如:数学、物理等理学课程或化学、医学等实践性课程)中的应用效果尚有待发掘,后续将把研究对象推广到更广泛和普适的范围中去,以研究APP对教学本身,而非单一学科的辅助作用。

其次,本研究只是以信息系统成功模型作为理论基础,把系统质量、信息质量、界面质量三个自变量作为影响因素进行研究。事实上,相当数量的文献对信息系统成功模型的自变量进行了充分的讨论,并发现能够影响用户使用与满意的远不止系统质量、信息质量、服务质量三类。故可以推测,仍有其他自变量能够影响本研究模型中的学生参与度及学习绩效,后续研究可以充分考虑APP其它质量对学生的使用意愿的影响,从而把学生的使用意愿与学生的课堂参与联系起来。同时,APP作为典型的信息系统,不仅仅只适合使用信息系统成功模型进行讨论,后续研究可以考虑使用更多经典的信息系统理论(如:科技接受模型(Technology Acceptance Model)、整合型科技接受模式(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)等等,对教育类APP的课堂辅助作用进行深入探究,并充分与信息系统成功模型进行组合或对比。