1. 引言

水汽是形成降水的基本条件,在大气过程中扮演着重要的角色,直接影响大气的垂直稳定性和天气系统的发展,而造成强对流天气产生降水。水汽分布极不均匀、时空变化大,是预测强降水天气的一个重要物理量。水汽含量的多少既能决定空气湿度能否达到饱和状态,又与降水量的多少有直接的关系。地基GPS遥感大气可降水量(GPS-PWV)具有精度高、时空分辨率高、全天候、不受天气条件影响等诸多优点,已逐步成为水汽探测领域中一种重要的技术方法。

目前,国内外学者对地基GPS可降水量的研究已涉及很多方面 [1] - [15] 。张恩红等 [1] 对北京“7·21”暴雨期间的GPS大气可降水量时空变化序列进行分析,结果表明:在暴雨来临之前的24~36 h的PWV值持续在较高(>40 mm)的位置,已有出现暴雨征兆;在暴雨之前的几个小时PWV持续性爆发性发展(每小时PWV增加10~20 mm),已充分具备了产生暴雨的必要条件,有效地利用GPSMET技术对天气预报的准度和精度将有很大改善。张振东等 [2] 对江苏地区夏季一次强对流天气各时段GPS-PWV的变化特征和水汽输送特点进行了分析,结果表明GPS-PWV对于空中水汽变化具有很高的敏感性,能及时地反映大气中水汽的时空变化,且GPS-PWV提供的精确水汽变化结合数值模式模拟出的动力、热力条件对于强对流暴雨预报和降水区域判定有较好的参考意义。Isabella Bordi等 [9] 对2007年1月至2012年12月美国6个台站的GPS-PWV每月平均值进行分析,研究GPS-PWV与标准降水指数(SPI)及降水效率(PE)的关系,发现GPS-PWV时间序列以季节周期为主,夏季月份最大;GPS-PWV与SPI相关性很低,而PE与SPI高度相关,确定每月不同SPI类型的PE阈值用于预测气候的干湿转化。

天山山区是新疆降水最丰富的地区,年降水量约占全疆降水量的40%。天山山区的大气降水是新疆地表水和地下水的主要补给源,因此天山山区大气可降水量的研究能为强降水过程的预报预测和开发利用天山山区空中水资源奠定基础。近年来,新疆逐步建成了天山山区地基GPS遥感大气可降水量观测网,新疆气象学者应用GPS-PWV资料针对本地强降水天气过程进行了一些研究。杨莲梅等 [3] 分析了乌鲁木齐地区10次夏季强降水天气过程GPS-PWV的演变特征,指出强降水过程中GPS-PWV呈现出1~3天的增湿过程并伴有跃变过程,降水时GPS-PWV几乎达到气候平均值的2倍,且跃变过程与降水的开始、结束有较好的关系。刘晶等 [4] 分析了一次中亚低涡造成的天山北坡暴雨天气过程的GPS大气水汽总量演变特征,发现强降水前GPS-PWV存在1~3天增湿过程及跃变,且增幅越大地面雨强越大,水汽输送和水汽辐合与GPS的剧增存在一定的对应关系。本文利用现有的天山山区地基GPS大气可降水量资料,分析夏季强降水过程中GPS可降水量的演变特征及与降水的关系,以期为天山山区强降水过程的预报预测指出明确的水汽变化指标。

2. 资料与方法

中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所和美国UCAR (University Corporation for Atmospheric Research)合作开展了GPS大气可降水量观测,新疆地区共有12个观测站,利用GAMIT软件处理反演得到1 h间隔的GPS-PWV。赵玲等 [16] 利用探空观测资料计算的大气可降水量与GPS-PWV进行对比分析,发现两者之间的差距在2 mm以内,表明了GPS-PWV具有较高的准确性。

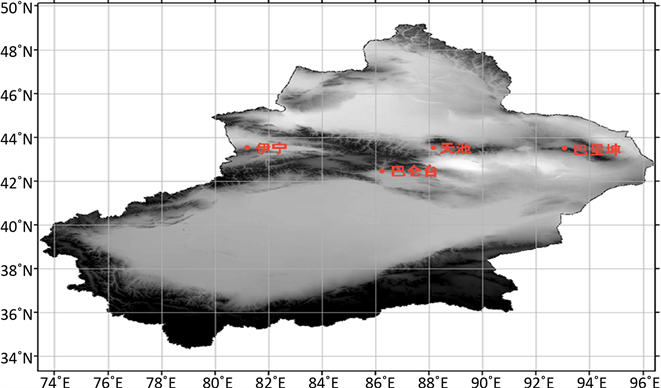

本文利用可获得的GPS-PWV资料和小时降水数据,沿天山山区自西向东依次选取伊宁、巴仑台、天池和巴里坤4个站(具体位置见图1),分别作为伊犁河谷、天山南坡及北坡和天山东段的指标站,每个站点选取2次夏季强降水过程进行GPS-PWV演变特征的分析研究。

Figure 1. Locations of four GPS-PWV indicator stations in the Tianshan Mountains

图1. 天山山区4个GPS可降水量指标观测站位置示意图

3. 夏季强降水过程GPS可降水量演变特征

已有研究利用历史探空探测资料及地面资料计算得到伊宁、巴仑台、天池和巴里坤的夏季日平均大气可降水量分别为24.3、15.8、15.22和15.73 mm [17] [18] 。由于国家降水量级标准不适合干旱半干旱气候背景的新疆地区,所以新疆的气象学者已从多年预报服务实践和概率统计方法提出了适合新疆气候特点的降水标准:24 h降水量达到12.1~24.0 mm为大雨,24.1~48.0 mm为暴雨,>48.0 mm为大暴雨;小时降水量 ≥ 10.0 mm为暴雨。

3.1. 伊宁

伊宁位于天山山区西段的伊犁河谷内,年降水量达到382 mm,选择伊宁作为西天山指标站,通过对伊宁夏季强降水过程中GPS-PWV的变化分析,研究伊犁河谷夏季强降水过程的水汽演变特征。

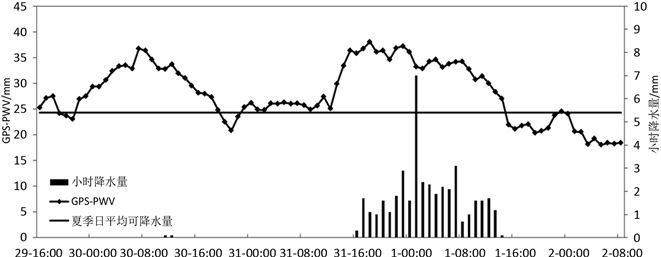

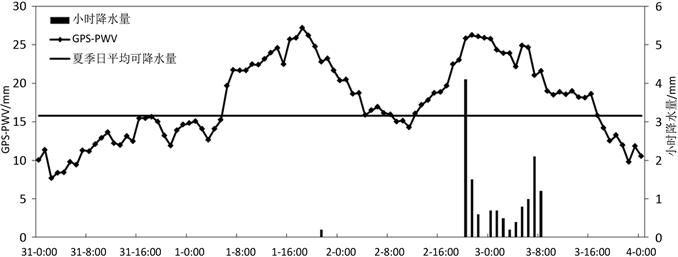

2016年7月31日16时~8月1日14时伊宁出现了一次日降水量达到37.9 mm的暴雨天气过程。此次过程是欧洲脊东南衰退、西西伯利亚低涡与中亚短波槽同位向叠加,环流经向度加大、下游存在阻挡脊、南北结合的低槽缓慢东移造成的强降水过程。由图2a可看到,强降水出现前伊宁的GPS-PWV起伏明显,29日21时开始GPS-PWV明显上升,直至30日07时达到阶段最大值36.78 mm,最大值出现4 h后11时只出现0.2 mm降水,主要因为此时高低空的降水动力条件较差,整个河谷处于平直的西风气流控制。而后随着南北两支短波槽不断逆转同向叠加,GPS-PWV持续下降,30日21时降至20.81 mm,直至31日12时GPS-PWV一直维持在平均值附近,表明水汽不断沿西风气流向伊犁河谷输入和堆积,30日12时之后降水发生的高低空动力配置逐步有利,GPW-PWV再次急剧上升,之后的3 h的小时增量均超过2 mm,分别为5.63、3.5和2.97 mm;16时开始降水,18时GPS-PWV达到了最大值38.08 mm,

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 2. Time Series of GPS-PWV and Precipitation during two Heavy precipitation processes in Summer in Yining; (a) from 16:00 on 29 July to 8:00 on 2 August 2016; (b) from 22:00 on 24 to 6:00 on 29 June 2015

图2. 伊宁2次夏季强降水过程GPS-PWV和降水量时间序列;(a) 2016年7月29日16:00~8月2日08:00;(b) 2015年6月24日22:00~29日6:00

最大小时雨强出现在1日01时为7 mm;降水持续了22 h,GPS-PWV在降水前期及中期一直保持在>33 mm的高值区,后期下降,降至平均值以下降水结束。整个过程中,GPS-PWV出现两次明显起伏,在波峰附近均出现降水,且GPS-PWV最高值相当,但降水量级差别很大,说明GPS-PWV虽然能够精确反映站点上空的水汽变化状况,但仍需要准确诊断降水发生时段的高低空动力条件,只有水汽充沛同时高低空出现有利降水配置,才能形成强降水。

2015年6月26日22时~27日16时伊宁出现一次日降水量为30.7 mm、最大小时雨强达13.1 mm的暴雨天气过程。此次天气过程是乌拉尔山为高压脊东伸南落、中亚低涡向南发展,下游存在阻挡脊,中亚低涡东移北抬而造成强降水天气过程。由图2b可看到,降水过程开始前2天24日22时开始GPS-PWV缓慢增湿,一直处于平均值附近,直至25日16时GPS-PWV开始持续升高,水汽持续输送和累积,出现了3次明显的抬升,此阶段GPS-PWV增长较为平缓,但水汽聚集时间较长。26日22时降水出现,GPS-PWV值已经达到38.03 mm;26日22时~27日16时出现暴雨,GPS-PWV在27日2时达到阶段最高值40.37 mm,27日10时出现最大小时雨强13.1 mm,日降水量达30.7 mm;在降水时段内,GPS-PWV值一直维持35~40 mm的高值区,降水结束后GPS-PWV缓慢回落;28日17时开始GPS-PWV急剧上升,连续3小时增量超过2 mm,21时达到最大值41.37 mm,之后迅速下降,29日1时虽然出现了小时雨强为9.5 mm的强降水,但降水持续时间很短,GPS-PWV降至平均值以下降水结束。

通过对伊宁站2次暴雨过程GPS-PWV的演变特征分析得出,在强降水出现前1~2天水汽明显增长,GPS-PWV出现2~3次小时增量超过2 mm或5 h增量超过5 mm的急剧上升,GPS-PWV最大值为38~40 mm,均出现在降水开始附近3 h内;降水出现在GPS-PWV高于平均值时,降水后期GPS-PWV下降仍维持较弱降水,最大小时雨强出现在GPS-PWV最大值之后。图2a过程GPS-PWV高值区维持时间与降水持续时间有明显的正相关,降水在GPS-PWV上升阶段开始,GPS-PWV降至平均值以下结束;图b过程中可以明显看出,虽然过程后期出现了GPS-PWV最大值,但并没有持续的水汽输送,GPS-PWV迅速下降,所以降水持续时间很短,降至平均值以下降水结束。

3.2. 巴仑台

巴仑台位于中天山南侧巴州境内,是巴州夏季强降水发生次数最多的站点,年降水量为220 mm,同时巴仑台也是乌鲁木齐夏季降水预报常用指标站,因此选择巴仑台站作为中天山南坡指标站。通过对巴仑台强降水过程GPS-PWV的变化分析,研究中天山南坡夏季强降水过程的水汽演变特征。

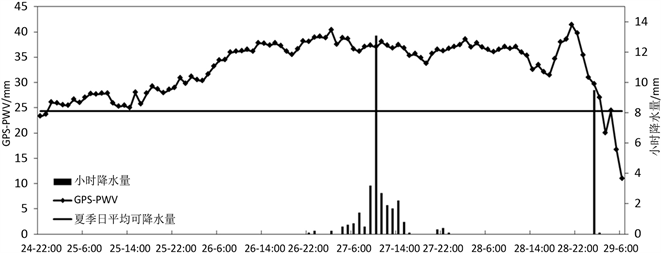

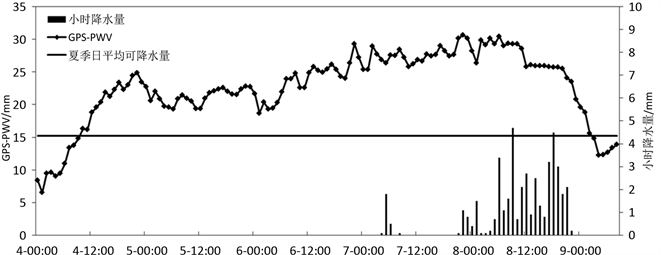

2013年7月22~23日巴仑台出现一次日降水量达20.2 mm的强降水过程。此次过程欧亚范围为纬向环流,东欧脊向北伸展,西伯利亚低涡底部锋区逆转分裂短波东移造成北疆为主、沿天山的强对流和局地暴雨天气过程。由图3a可看出,降水开始前2天20日19时GPS-PWV开始迅速攀升,直至22日18时达到最大值26.32 mm,降水随之开始,出现了日降水量为20.2 mm的大雨;在增湿过程中,虽然只出现1次小时增量超过2 mm,但总体一直处于上升状态,增湿过程时间较长;最大小时雨强出现在23日1时,达到5.4 mm;降水开始后GPS-PWV开始下降,23日22时降至平均值以下降水结束。

2012年8月1~3日巴仑台出现一次日降水量达13.8 mm的大雨过程,影响此次天气过程的系统与图3a类似。由图3b可看出,1日3时GPS-PWV值为12.66 mm,之后GPS-PWV剧烈上升并迅速超过平均值,直至18时达到最高值27.18 mm,其中有2次GPS-PWV的小时增量超过2 mm,分别为4.44、3.2 mm,说明水汽增长非常剧烈,但21时只出现了0.2 mm的微量降水,之后GPS-PWV迅速下降并低于气候平均值;2日11时开始GPS-PWV再次迅速上升,出现2次小时增量超过2 mm,分别为2.8、2.79 mm,20时GPS-PWV达到25.85 mm,降水随之开始,2日20时~3日08时出现了13.8 mm的大雨,最大小时雨强出现在20时为4.1 mm,GPS-PWV最大值出现在21时为26.27 mm;在降水前期GPS-PWV一直维持较高,后期下降。在整个过程中GPS-PWV有两次明显起伏,在波峰附近都对应降水天气发生。第一个波峰巴仑台只出现微量降水,但周边区域站却出现了大雨,第二个波峰巴仑台出现大雨,表明短波系统影响的降水落区范围小、局地性强的对流性降水,GPS-PWV处于波峰时仍具有很好的指示意义。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. Time Series of GPS-PWV and Precipitation during two Heavy precipitation processes in Summer in Baluntai; (a) from 18:00 on 20 to 18:00 on 24 July 2013; (b) from 0:00 on 31 July to 0:00 on 4 August 2012

图3. 巴仑台2次夏季强降水过程GPS-PWV和降水量时间序列;(a) 2013年7月20日18:00~24日18:00;(b) 2012年7月31日0:00~8月4日0:00

通过对巴仑台2次强降水天气过程GPS-PWV的演变特征分析得出,强降水开始前2天左右GPS-PWV有明显起伏,水汽聚集迅速,有1~2次小时增量超过2 mm,GPS-PWV最大值为27 mm,出现在降水开始后1 h内;降水出现在GPS-PWV高于平均值时,开始于GPS-PWV上升阶段,降水后期GPS-PWV下降仍维持较弱降水,降水持续时间与GPS-PWV高值区维持时间成正相关。

2次过程降水结束时间和小时雨强出现时间有所不同,图3a过程GPS-PWV降至平均值以下降水立即结束,最大小时雨强在GPS-PWV最大值出现之后,图3b过程降水结束后8hGPS-PWV才降至平均值以下,最大小时雨强先于GPS-PWV最大值出现。

3.3. 天池

天池位于中天山北坡昌吉州境内,是中天山暴雨频发区域,年降雨量高达571.8 mm。选择天池作为中天山北坡指标站,通过对天池暴雨过程GPS-PWV的变化分析,研究中天山北坡夏季强降水过程的水汽演变特征。

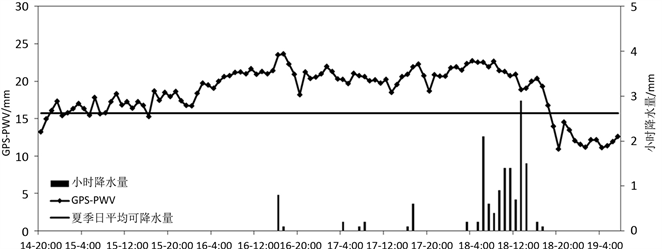

2016年8月7~8日天池出现一次37.5 mm的暴雨天气过程。此次强降水过程是欧洲脊发展、西西伯利亚低涡逆转分裂的短波与西太平洋副热带高压外围西南气流结合后东移北收,而造成的一次全疆大范围明显的强降水天气过程。由图4a可看出,降水出现前有长达3天的增湿过程,自4日0时开始GPS-PWV虽然稍有波动但整体处于持续抬升状态,6日22时达到最大值29.3 mm,抬升过程中有多次GPS-PWV的小时增量超过2 mm;7日4时开始出现了小量降水,之后缓慢上升,21时GPS-PWV达到30.13 mm降水开始,小时增量达2.5 mm,22时GPS-PWV达到最高值30.65 mm,之后降水一直持续至8日22时结束,日降水量达37.5 mm,最大小时雨强出现在8日9时为4.7 mm。在降水过程前期GPS-PWV维持较高,后期下降。

2015年6月8~9日天池出现最大日降水量达40.2 mm的强降水过程。此次过程中欧洲脊向东发展,环流经向度不断加大,乌拉尔山低槽与中纬度副热带锋区上短波槽在新疆结合共同作用,造成南北疆大范围的对流和系统性强降水天气过程。由图4b可看出,6月7日8时GPS-PWV为7.82 mm,之后剧烈上升,连续出现3次GPS-PWV小时增量超过2 mm,最大达到3.3 mm,8日0时达到19.13 mm降水开始;GPS-PWV阶段最大值19.55 mm出现在1时,并伴随着最大小时雨强6.5 mm,21时此阶段降水结束,日降水量达15.6 mm;降水结束后GPS-PWV有所下降,9日9:00为最低点13.05 mm,15时开始GPS-PWV再次急剧上升,最大小时增量达到3.58 mm,9日18:00降水开始;GPS-PWV最大值出现在19时为21.88 mm,随后2 h内出现了最大和次最大小时雨强,分别为16.2、10.4 mm,这样的小时雨强在新疆地区实属罕见。10日8时降水结束,日降水量达到40.2 m;降水前期GPS-PWV维持较高,后期下降,降至平均值以下降水结束。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 4. Time Series of GPS-PWV and Precipitation during three Heavy precipitation processes in Summer in Tianchi; (a) from 0:00 on 4 to 8:00 on 9 August 2016; (b) from 8:00 on 7 to 8:00 on 11 June 2015

图4. 天池2次夏季强降水过程GPS-PWV和降水量时间序列;(a) 2016年8月4日0:00~9日8:00;(b) 2015年6月7日8:00~11日8:00

通过对天池2次强降水天气过程GPS-PWV的演变特征分析得出,降水开始前有1~3天的水汽聚集过程,1~3次GPS-PWV小时增量超过2 mm,GPS-PWV最大值为20~30 mm,均出现在降水开始前后3 h内;降水均出现在GPS-PWV高于平均值时,开始于GPS-PWV上升阶段,降水后期GPS-PWV下降仍维持较弱降水;图5a过程降水结束后3 h GP-SPWV才降至平均值以下,图5b过程GPS-PWV降至平均值以下降水立即结束。降水持续时间与GPS-PWV高值区维持时间较为一致,最大小时雨强在GPS-PWV最大值之后出现。

3.4. 巴里坤

巴里坤位于天山山脉东段,是哈密地区暴雨多发区域,年降雨量为228 mm。选择巴里坤作为东天山指标站,通过对巴里坤强降水过程GPS-PWV的变化分析,研究东天山夏季强降水过程的水汽演变特征。

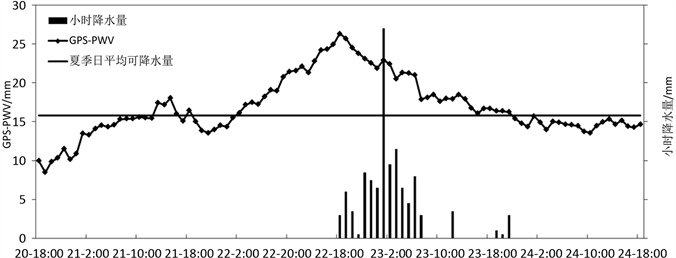

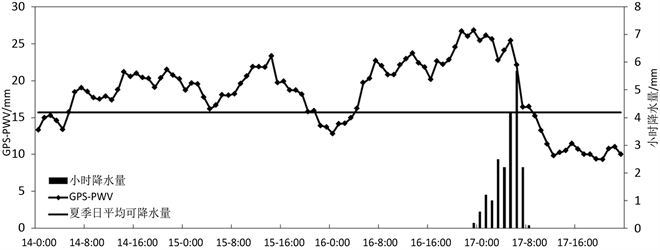

2015年6月18日巴里坤出现一次12.6 mm的大雨过程。此次降水过程是由乌拉尔山低槽东移南下进入新疆发展为低涡,下游存在阻断脊、低涡停滞逆转,而造成南疆中东部的系统性和对流性降水。由图5a可看出,6月15日16时开始GPS-PWV缓慢上升,直至16日16时达到23.52 mm,出现了小量降水,上升过程中出现2次小时增量超过2 mm,分别为3.43、2.12 mm;17日断续出现小量降水,GPS-PWV一直维持在>18 mm的范围;18日3时~17时,出现连续降水,日降水量为12.6 mm,达到大雨量级,GPS-PWV降至平均值以下降水结束。此次过程GPS-PWV上升较为缓慢,降水持续时间较长,小时雨强不大。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 5. Time Series of GPS-PWV and Precipitation during three Heavy precipitation processes in Summer in Balikun; (a) from 20:00 on 14 to 7:00 on 19 June 2015; (b) from 0:00 on 14 to 23:00 on 17 July 2014

图5. 巴里坤2次夏季强降水过程GPS-PWV和降水量时间序列;(a) 2015年6月14日20:00~19日7:00;(b) 2014年7月14日0:00~17日23:00

2014年7月17日巴里坤出现一次降水量达到19.9 mm的大雨过程。此次降水是在西伯利亚低涡系统东移减弱后,与中纬度短波在东疆结合形成的短波槽造成的局地强降水过程。由图5b可看出,14日0时~16日0时GPS-PWV一直处于明显起伏的阶段,但并没有产生降水;16日0时GPS-PWV为12.84 mm,之后剧烈持续抬升,出现3次GPS-PWV小时增量超过2 mm,其中一次小时增量高达3.52 mm,说明水汽迅速聚集;16日23时达到最高值26.82 mm,降水开始。降水持续阶段GPS-PWV维持较高水平,直至17日6时出现最大小时雨强5.7 mm,随后下降,降至平均值以下降水结束。

通过对巴里坤2次强降水天气过程GPS-PWV的演变特征分析得出,GPS-PWV在强降水出现前1~2天出现明显抬升,有2~3次小时增量超过2 mm的急剧上升,GPS-PWV最大值为22~26 mm,出现在降水开始附近2 h内;降水基本都出现在GPS-PWV高于平均值时,GPS-PWV上升阶段开始,降水后期GPS-PWV下降仍维持较弱降水,GPS-PWV降至平均值以下则降水结束,降水时段与GPS-PWV高值区时段基本保持一致;最大小时雨强出现在GPS-PWV最大值之后。

4. 结论

通过对天山山区的伊宁、巴仑台、天池和巴里坤4个指标站的夏季强降水天气过程中GPS-PWV的演变特征的分析,得到了以下结论:

1) 夏季出现强降水过程前,4站GPS-PWV都会发生明显的抬升,持续时间约为1~3天。强降水时GPS-PWV变化剧烈,说明水汽出现一个由干到湿的显著增长过程。由于干旱区水汽缺乏,这种水汽显著增加过程为降水的发生提供了一个清晰的前期信号。

2) 强降水过程发生前,GPS-PWV小时增量均有1~3次超过2 mm的急剧增长。过程中GPS-PWV最大值各有不同:伊宁为38~40 mm,巴仑台为27 mm,天池站为20~30 mm,巴里坤为22~26 mm,伊宁明显高于其它3站;最大小时雨强基本都在GPS-PWV最大值出现后产生。

3) 强降水通常出现在GPS-PWV高于平均值时,GPS-PWV上升阶段开始,降水后期GPS-PWV下降仍维持较弱降水,降水持续时间与GPS-PWV高值区维持时间较为一致;GPS-PWV降至平均值以下可以作为判断降水是否结束的标准,4站共8次天气过程中6次GPS-PWV降至平均值以下降水立即停止,特别是伊宁和巴里坤,其它2次过程有所不同,但在GPS-PWV低于平均值时均无降水产生。

4) 在不同类型天气过程影响下的强降水过程GPS-PWV演变特征有所不同:伊宁图a、图b、天池图a及巴里坤图a过程环流背景均为经向度加大的大型槽脊活动,下游都存在阻止脊,前期增湿过程长达2~3天,增速较为缓慢,GPS-PWV一直高于平均值;巴仑台2次过程均为中纬度短波系统影响,天气局地性较强,增湿过程中GPS-PWV有明显起伏,上升剧烈;天池图b和巴里坤图b过程为东移减弱的南北两支系统相结合造成,也具有较强的局地性,降水发生前GPS-PWV有明显的起伏、增湿过程迅速,多次出现谷峰和谷底的交替。

本文仅利用现有的GPS-PWV和降水资料,选取位于天山山区的4个站点夏季强降水天气过程,对强降水过程中的GPS-PWV演变特征做了初步的分析。由于GPS-PWV数据不完整,存在选取站点和强降水天气过程都较少的问题。水汽只是产生降水的必要条件之一,在降水短时临近预报实际业务中,必须配合动力、热力和不稳定条件对GPS-PWV的变化进行综合分析,这样才能有利于对降水的预报做出准确的判断。希望今后能够通过GPS-PWV资料的积累和收集,对天山山区强降水天气过程水汽的演变特征进行更加全面、深入的分析和研究。

基金项目

新疆气象局面上项目(MS201605),中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(IDM2016001),中国沙漠气象科学研究基金(Sqj2016017)共同资助。