1. 引言

利他(altruism)行为是一种社会公认的好行为。所谓利他行为,是指个体牺牲自己的利益而使他人获益的行为,其结果有利于与自己无关的有机体(Trivers, 1971)。独裁者博弈(Dictator Game, DG)是研究者用以评估个体利他水平的主要范式,是在最后通牒博弈(Ultimatum Game, UG)的基础上发展而来。DG任务的分配者有权将一笔固定的资金或代币分配给接受者,无论分配者如何分配,接受者必须接受。该任务中分配者通常将总额的20%左右分配给他人,利益分配者的出价虽低,但却不为零,说明分配者仍存在一定的利他行为和公平感知(Camerer & Thaler, 1995)。

一直以来,关于利他行为是人类先天本能还是先天行为这一问题饱受争论。自我控制的双系统理论(dual system approach)认为,利他行为受到基于分析的理性系统(deliberative system)和基于直觉的情绪系统(emotional system)的共同影响。基于理性系统的利他行为大多是个体自我控制的结果,易受道德规范、社会称许效应等因素的影响,而基于情绪系统的利他行为则无需自我意识的调控,是依赖于先天直觉的本能反应。

尽管一些观点认为利他是人类的本能,具有直觉性、内隐性等特点(Henrich et al., 2006; Rand, Greene, & Nowak, 2012),然而更多的研究却表明,利他并非人类的本能,而是一种受主观意识控制的自主行为(Achtziger, Alós-Ferrer, & Wagner, 2015),受到自我控制资源的影响。Xu, Bègue, & Bushman (2012)通过诱发被试疲劳感的方式考察了自我损耗对内疚感与亲社会行为的影响,结果发现高自我损耗被试比低自我损耗被试感到更少的内疚感且表现出更低的利他性;Osgood & Muraven (2015)利用思维控制范式和经济博弈任务考察了自我损耗对个体亲社会情感和认知的影响,其结果发现自我损耗不会改变个体亲社会的态度但会显著减少诸如利他等亲社会行为发生的概率;任俊等(2014)运用独裁者博弈任务和Stroop任务研究了自我损耗对个体利他行为的影响,结果发现相比于低自我损耗者,高自我损耗者表现出更少的好行为。

这些研究发现,自我损耗不仅会增加不良行为发生的几率,而且也会减少社会所期待的行为(如利他行为)发生的几率。从双系统理论角度看,人类的本能可能是利己的,而利他很可能是个体的理性系统自控的结果。然而,以往大多数研究集中于收益情境,较少有研究关注损失情境下个体的利他行为。在实际生活中,人们经常会遇到损失情境下的利他抉择,例如当一项集体投资活动失败而面临金钱损失时,个体对损失厌恶的利己动机是否会加剧其自私行为,使其刻意逃避原有的亏损,还是说个体会努力控制厌恶损失的内部冲动而去主动承担更多的亏损呢?

来自框架效应与风险偏好的研究表明,个体具有损失厌恶的偏好(Tversky & Kahneman, 1991),损失造成的伤害程度远大于同等收益带来的快乐程度。研究表明,损失厌恶是人类与生俱来的一种心理特征(Harbaugh, Krause, & Berry, 2001),是人类趋利避害的一种本能表现,是大脑对可能结果进行评估的一种基本特征(Chen, Lakshminarayanan, & Santos, 2006)。此外,Tom, Fox, Trepel, & Poldrack (2007)还从生理学角度指出个体在行为损失厌恶上的差异可以用一些脑区的神经损失厌恶来度量,神经上的损失厌恶与行为上的损失厌恶是显著相关的。损失情境会影响个体的行为表现。Kern & Chugh (2009)通过三个实验考察了伦理决策如何受到潜在收益或损失的影响,结果表明在损失情境下,个体会做出更多不道德的行为,而Grolleau, Kocher, & Sutan (2016)利用真实努力任务探讨了收益和损失情境对个体作弊行为的影响,结果发现在损失情境下的作弊水平显著高于收益情境。总而言之,诸如此类的研究表明了,损失情境会显著增加个体消极行为发生的概率。

那么在博弈任务中,损失情境是否会影响个体的实验表现呢?早有研究者对不同情境下的博弈任务进行了探讨,例如Buchan, Croson, Johnson, & Wu (2005)利用UG任务比较了个体在收益和损失情境下的实验表现,发现损失情境下个体的不公平行为远远多于收益情境并展现出损失厌恶的倾向。与UG任务不同的是,DG任务中接受者没有拒绝分配方案的权力,因此单次的(one-shot) DG任务能够使个体在不受互惠动机影响的情况下做出决策,能够反应个体的利他水平。此外,相比于通过问询的方式间接考察个体的利他水平,DG任务直接关系到个体自身的利益,使得DG任务的实验结果可以归因于纯粹的利他主义并体现个体真实的利他水平。在近期的研究中,Neumann, Kierspel, Windrich, Berger, & Vogt (2018)使用DG任务的变式考察了得失情境下个体的金钱分配行为,发现个体在损失情境下的自私程度显著上升;但Cochard, Flage, Grolleau, & Sutan (2018)同样利用DG任务的变式考察个体在得失情境下的分配行为,却发现个体在损失情境下表现得更加慷慨。考虑到前人研究并没有单独利用DG任务考察损失情境对利他行为的影响,所用实验范式往往是将DG任务与UG任务进行混合,使得实验结果容易受到混淆。因此当前研究在前人的基础上单独考察损失情境对个体在DG任务中所表现出的利他行为的影响。

本研究拟进一步探索损失情境下自我损耗对个体利他行为的影响。我们假设,首先,利他行为可能是一个需要更多自我控制资源参与的理性活动,自我控制资源的减少会降低个体的利他水平,损失情境可能和获益情境一样会表现出自我损耗效应。其次,考虑到损失情境本身具有诱发个体损失厌恶倾向的特殊性(Corns, 2018),自我控制资源的减少可能会进一步凸显个体本能的直觉反应,呈现出利己行为增加的趋势。

2. 方法

2.1. 被试

招募在校本科生126人,其中男生36人,女生90人,平均年龄为18.48岁,标准差为0.89,视力或矫正视力正常,无色盲色弱,以往未参加过同种类型实验。根据G*power3.1软件的计算(http://stats.idre.ucla.edu/other/gpower/),在统计检验力1 − β = 0.95,单侧检验α = 0.05,效应量f = 0.4的前提下,进行两因素方差分析需要的被试至少为112人。随机分配被试到两种自我损耗条件,其中高自我损耗条件下63人,低自我损耗条件下63人。

2.2. 实验设计

2 (自我损耗程度:高自我损耗、低自我损耗) × 2 (决策情境:获益情境、损失情境)两因素混合实验设计。其中,自我损耗程度为被试间变量,决策情境为被试内变量,因变量为被试在实验中表现出的利他水平。

为了便于比较被试在不同情境下的利他水平,本研究参照Yin等人(2017)的方法,计算每种情境下被试的实际分配值(X) (收益情境下分配值X > 0;损失情境下分配值X < 0)和最自私的分配值(X′) (X′收益情境 = 0,X′损失情境 = −10)之间的差值(Y)。在收益情境下,Y = X − X′ = X − 0;在损失情境下,Y = X − X′ = X + 10。若Y = 0,则意味着被试在收益(损失)情境下分配给对方0 (−10)元;若Y = 10,则意味着被试在收益(损失)情境下将全部10 (−10)元的收益(损失)分配给对方(自己)。可以理解的是,当Y = 0时被试的利他(利己)水平最低(高);当Y = 10时,被试的利他(利己)水平最高(低)。因此Y值可以作为被试在独裁者博弈任务中利他水平的衡量指标。

2.3. 实验材料

本研究采用双任务范式(dual-task paradigms)来操纵自我损耗,这是自我损耗研究的经典范式,其基本逻辑是通过前一任务的自我控制过程消耗有限资源并影响后续自控任务(Muraven & Baumeister, 2000)。作为一种典型的注意控制范式,实验室环境下常用Stroop任务来诱发个体的自我损耗状态(Li, Nie, Zeng, Huntoon, & Smith, 2013)。

(1) 自我损耗Stroop任务

采用改编的Stroop任务诱发个体的自我损耗状态。该任务的实验材料为用红、黄、蓝、绿四种颜色书写的“红”、“黄”、“蓝”、“绿”四个中文汉字,分为颜色与字义一致/不一致两种刺激类别。要求被试对一致刺激按Q键,对不一致刺激按P键。在练习阶段,刺激呈现次数为16次,其中一致和不一致刺激各8次;在正式阶段,刺激呈现次数为120次,其中高自我损耗条件下有72个不一致刺激和48个一致刺激,低自我损耗条件下有72个一致刺激和48个不一致刺激,均以伪随机顺序呈现。Stroop任务采用E-prime2.0编制,单一试次实验流程如图1所示:先呈现指导语,被试按任意键后出现空屏,呈现时间为1000 ms,接着呈现一个持续时间为200 ms的注视点,然后呈现目标刺激,被试需要在1000 ms内对刺激进行相应按键反应否则计错,随后出现空屏并进入下一个试次。

Figure 1. Single Stroop task experiment process

图1. 单次Stroop任务实验流程

(2) 情绪评估量表

为了避免自我损耗任务影响个体的情绪状态从而干扰后续实验,研究采用邱林等(2008)修订的正负性情绪量表(PANAS)评估被试的积极和消极情绪状态,并在剔除语意重复的形容词的基础上选定10个情绪形容词作为实验材料。量表采用5点计分,从1到5程度依次增强(1表示完全没有,5表示非常多)。

(3) 利他行为水平测试

当前实验在独裁者博弈任务的基础上,参考Neumann等(2018)的研究,设置了收益和损失两种不同的情境。收益情境下的设置和经典的独裁者博弈任务相同,但在损失情境下,分配者和接受者将共同损失一笔钱,分配者有权决定自己和接受者各自承担的损失数额,并且接受者无权反对。任务共分为2个block,block 1与block 2之间提供30 s的休息时间,block呈现顺序在被试间平衡。每个block有8个trials,包括4个收益情境trials和4个损失情境trials,trials呈现顺序进行了随机化处理。

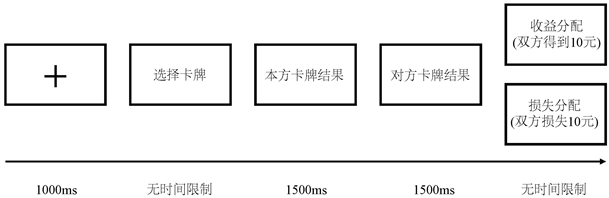

在任务开始前被试被告知已被随机安排为分配者,每次分配时系统会为被试随机匹配一名不同的陌生玩家(实际上由电脑操纵)。每个被试需要做出16次分配(任务开始前被试并不知道),屏幕上会相继显示16名陌生接受者的实验编号(由主试事先设定)以增强实验情境的真实性。每名被试在游戏开始前都拥有10元人民币的初始金额,在实验中收益或损失的金钱数额都将在初始金额的基础上加减。单一试次实验流程如图2所示:注视点呈现1000 ms后出现两张卡牌,被试要在两张卡牌之间做出选择(左边卡牌按“A”键,右边卡牌按“L”键),卡牌选择阶段无时间限制,被选中的卡牌会翻转过来向被试呈现结果并保持1500 ms。随后呈现本局游戏中陌生玩家(接受者)所选择卡牌的结果,保持1500 ms。如果被试和陌生玩家所选择卡牌翻转后的结果一致,那么双方将共同得到10元人民币(收益情境),被试需要在自己和陌生玩家(接受者)之间分配各自收益的金钱数额;如果结果不一致,那么双方将共同损失10元人民币(损失情境),被试需要在自己和陌生玩家(接受者)之间分配各自损失的金钱数额,分配阶段无时间限制。

Figure 2. Experimental process of a single DG task

图2. 单次独裁者博弈任务实验流程

2.4. 实验程序

正式实验开始前由主试告知被试将要完成一项颜色敏感性测试,随后被试完成高/低自我损耗程度的Stroop任务。之后被试填写PANAS问卷,填写完成后开始独裁者博弈任务对代币进行分配且对分配表现进行自我评价。实验时长约为8分钟,已有研究表明在完成自我损耗任务后需要经过至少10分钟的休息才能恢复到原先的自我控制水平(Tyler & Burns, 2008),因此Stroop任务所诱发的自我损耗后效可以维持整个实验过程。被试被告知其个人信息将得到保密并签署知情同意书,参与实验的被试互不相识,以排除人际因素的干扰。实验程序记录每种情境下被试的分配金额,并以此为标准向被试发放实验报酬。

3. 结果

3.1. 高/低自我损耗组在情绪状态上的比较

为了进一步确定两组被试在完成自我损耗任务后的情绪状态不会对后续行为表现产生影响,实验对高/低自我损耗组被试的积极和消极情绪状态进行了独立样本t检验。结果表明,两组被试的积极情绪状态和消极情绪状态均不存在显著差异,t(124)积极情绪 = 1.45,p积极情绪 > 0.05;t(124)消极情绪 = 0.58,p消极情绪 > 0.05。

3.2. 自我损耗与损益情境对利他水平的影响

以被试在独裁者博弈中的利他水平为因变量,进行2 (自我损耗程度:高自我损耗、低自我损耗) × 2 (损益情境:收益情境、损失情境)两因素重复测量方差分析。结果表明,损益情境的主效应显著,F(1,124) = 17.99,p < 0.01,η2 = 0.13,损失情境下个体的利他水平显著低于收益情境;自我损耗程度的主效应显著,F(1,124) = 47.23,p < 0.01,η2 = 0.28,高自我损耗个体的利他水平显著低于低自我损耗个体;损益情境与自我损耗程度的交互作用显著,F(1,124) = 7.31,p < 0.01,η2 = 0.06。

对交互作用进行进一步简单效应分析,如表1所示,发现在收益情境下,高自我损耗个体的利他水平显著低于低自我损耗个体,F(1,124) = 14.27,p < 0.01,η2 = 0.10;在损失情境下,高自我损耗个体的利他水平显著也显著低于低自我损耗个体,F(1,124) = 41.43,p < 0.01,η2 = 0.25,这表明在损失情境下和获益情境下一样,个体在自我控制资源溃泛时表现出更低的利他水平。该结果提示,个体的利他行为很可能是一个需要更多自我控制资源参与的理性活动且不受决策情境的正负性影响。

Table 1. Altruistic levels with high/low self-depletion in gain-loss situations

表1. 损益情境下高/低自我损耗个体的利他水平

从另一方面看,损失情境和收益情境下的利他水平在低自我损耗条件下没有差异(p > 0.05),但是损失情境和收益情境下的利他水平在高自我损耗条件下存在显著差异(p < 0.01),损失情境下的利他水平显著低于收益情境下的利他水平(p < 0.01)。该结果进一步表明,当个体有足够的自我控制资源时,即便是在损失情境下,也会和收益情境一样表现出相同的利他水平,但是与收益情境相比,在损失情境下自我控制资源的减少会加剧个体的利己水平。

4. 讨论

以往关于自我损耗如何影响利他行为的研究发现,个体的利他行为受到自我控制资源的调节。当个体处于自我损耗状态时由于缺乏足够的控制资源,无法抑制内部的利己冲动从而表现出更少的利他行为。然而前人的研究大多集中在收益情境,损失情境下个体的利他行为是否受到自我损耗的影响还不得而知。因此本研究在前人研究的基础上,利用Stroop任务改变个体的自我损耗状态,通过个体在改编的DG任务中进行金钱分配任务的实验表现,考察损失情境下自我控制资源的损耗对个体利他行为的影响。我们的研究发现损失情境下个体的利他行为仍然受到自我控制资源的影响。同时相比于收益情境,损失情境下个体受到的自我损耗效应会进一步加深。

当前研究发现在收益情境下自我损耗个体的利他水平显著降低,这与前人的研究结果一致(Achtziger, Alós-Ferrer, & Wagner, 2016; Ruci, Van Allen, & Zelenski, 2018),说明在收益情境下个体的利他行为会受到自我控制资源的影响,可以被认为是理性系统有意控制的结果。当个体拥有的自我控制资源不足时,理性系统的执行功能便会下降,无法遏制利己冲动的涌现(Kermer, Driverlinn, Wilson, & Gilbert, 2006)而表现出更低的利他水平。此外,当前研究还发现在损失情境下自我损耗个体的利他水平也显著降低,这一结果与我们的实验预期是一致的。这表明自我损耗不仅会影响收益情境下个体的利他行为,而且也会影响损失情境下个体的利他行为。虽然损失情境下个体更倾向于利他还是利己这一问题未得出统一的结论且已有研究中无法避免额外变量的干扰,例如Neumann et al. (2018)的研究中无法排除大五人格因素中宜人性对实验结果产生的混淆,而Cochard et al. (2018)的研究中被试也很难避免社会责任感的影响而被迫表现出慷慨行为,但诸如此类的研究却通过不断纳入潜在的影响因素推动着对损失情境下人类利他行为的探讨。我们的研究结果认为损失情境下个体更倾向于利他,并在一定程度上支持损失情境下个体的利他行为是基于理性系统自我控制的结果(Dewall, Baumeister, Gailliot, & Maner, 2008; Kocher, Martinsson, Myrseth, & Wollbrant, 2017)。

自我损耗个体在损失情境下的利他水平要显著低于在收益情境下的利他水平。也就是说,个体在损失情境下的自我损耗程度要高于收益情境下的自我损耗程度。在某种程度上可以理解为损失情境加剧了个体自我控制资源的衰竭。行为经济学的研究表明,得失情境下个体的情绪体验并不相同,损失情境往往被知觉为一种负性事件(Rozin & Royzman, 2001),会激活脑岛、丘脑以及背侧纹状体等负性情绪相关的脑区(Xu, Liang, Wang, Li, & Jiang, 2009),引发个体的负性情绪体验。一旦产生负性情绪,个体便会努力去抑制。自我控制的情绪调节理论认为,控制一种情绪反应需要消耗一定的自我控制资源,可能会造成自我衰竭(Muraven, Tice, & Baumeister, 1998)。相关研究也表明负性情绪会加快自我控制的失败从而影响后续任务的表现(Tice, Baumeister, Shmueli, & Muraven, 2007)。因此,个体为了克服由损失情境所诱发的负性情绪会消耗额外的自我控制资源,从而导致损失情境下的自我损耗程度大于收益情境,使得损失情境下的利他水平显著低于收益情境。但我们的研究还发现处于低自我损耗状态下的个体在得失情境下的利他水平却不存在显著差异,这说明当个体处于低自我损耗状态时,自我控制资源相对充足,抑制负性情绪所消耗的自我控制资源还不足以引发个体的自我损耗状态,因此个体仍有足够的自控能力去克制利己的冲动,使得低自我损耗状态下的个体在得失情境下的利他水平不存在显著差异。

直观而言,利他并不是一个具有适应性的选择,个体通过贮藏和保留资源才能使自己的利益最大化,而帮助他人往往伴随着自我资源的消耗。相比于利他,利己显然具有更强的个体遗传价值和生物适应性价值。当前研究倾向于认为个体面对损失时的行为更多是出于本能的利己考虑(Cialdini, 1991; Maner et al., 2002),尽管很多事实证明在危机情境或灾害爆发时往往会涌现出大量的利他行为,但这种利他行为在实质上并不会损害到个体的核心利益。例如向遭受自然灾害的儿童“献爱心”捐款时,不论数额多少,都远远小于个体所拥有的主要财富,而个体做出此类行为的原因或许是由于受到道德规范和社会称许效应的影响,往往具有控制利己冲动而维护社会准则的倾向(Qi, Wu, & Liu, 2017),进而会下意识地做出某些亲社会行为。然而亲社会行为的背后必然有潜在风险的可能,个体做出利他行为意味着时间、精力、金钱等资源的单向付出,有形的损失令人痛苦和厌恶(Wang, Ge, Zhang, Wang, & Xie, 2020)。然而当个体面对诸如DG任务这类密切关注核心利益并时刻强调自身利益得失的情境时,个体本能的利己偏好便会战胜来自外界期待的利他偏好,进而表现出利己行为。总而言之,我们的研究表明利他是人类自我控制的结果而利己才是本能的直觉反应,个体在本质上是纯粹自私的(Maner & Gailliot, 2007; Mook, 1991)。

5. 结论

当前研究利用Stroop任务和独裁者博弈任务的变式探究了损失情境下自我损耗对个体利他行为的影响,结果表明:(1) 损失情境下个体的利他行为受到自我控制资源的影响。当个体处于自我损耗状态时,由于缺乏足够的自我控制资源而无法抑制利己的内部冲动,表现出更低的利他性;(2) 损失情境加剧个体的自我损耗程度从而表现出更低的利他性。相比于收益情境,损失情境下个体的自我损耗程度进一步加深,更倾向于利己行为。