1. 引言

暴雨是在特定的环流形势下,多种天气系统相互作用而产生的结果。陶诗言指出,持续性的暴雨需要稳定的大气环流形势以及源源不断的水汽输送和不稳定能量的释放和再生 [1]。大量研究表明,四川盆地持续性暴雨多产生于副高西北侧,且配合有西南涡或有台风远距离影响、或中高纬为倒“Ω”流型的环流形势、或环流形势处于调整过程中 [2] [3] [4]。王钦 [5] 指出,形成南海–四川水汽通道配合稳定副高和西南低空急流耦合,中尺度低涡系统不断吸收台风贡献的气旋性涡度,即可形成持续性暴雨。除了台风贡献气旋性涡度影响四川暴雨,高原低涡东移亦可引发暴雨。黄楚慧 [6] 曾对一次高燕低涡东移作机制剖析,做出了以下总结:降水的产生、成长与湿位涡的时空演化有很好的对应关系,湿位涡高低层正负区叠加的设置装备摆设是低涡暴雨成长的有益形势,MPV1负值中心和MPV2正值中心及其包围的密集区是暴雨发生的警戒区。中低层z-螺旋度水平分布对降水落区和强降水中心的分布有较好的指示性,z-螺旋度垂直散布能反应暴雨产生时大气的动力特点,雨区上空高层负涡度、辐散与低层正涡度、辐合相配合,是触发暴雨的动力机制;相对螺旋度与降水落区及降水中心亦配合较好,并与未来6 h的降水落区和强度分布存在较好的正相关,这对降水落区及强度分布的预报有一定参考价值,强降水中心通常出现在相对螺旋度梯度的高值一侧。同时,生成于川西山地的西南涡,也有可能造成四川地区的持续性降水。统计分析表明 [7],西南低涡热力布局特点具有200 hPa存在显著增暖征象,对流层中低层则由暖转冷,西南低涡初期大气对流性不稳定明显。对西南涡暴雨的数值实验也表明 [8],低涡中心南北双侧的次级环流圈上升支在低涡中心四周会合,呈现猛烈的上升运动,促使西南低涡加强。随着高层南亚高压的南移,高空急流的南压,高层辐散减弱,西南低涡也减弱,当中层西风大槽主体移过河套地区,其携带的强冷空气沿高原东侧迅速南下,大量冷空气进入四川盆地,促使西南低涡向南移出盆地,最终减弱填塞。西南低涡暴雨在宜宾、重庆西部到南充是大范围大暴雨的多发区 [9]。从环流背景来看,副高的活动对四川暴雨的影响巨大,经统计分析 [10],影响四川暴雨的副高有不持续西伸北抬和忽然增强西伸或北抬与忽然东撤的征象;北部阻塞型、中部阻塞型、纬向阻塞型和纬向东移型对暴雨落区和强度有预示意义。四川地区暴雨常常还存在一些中尺度系统影响 [11],短时强降雨大多数情况是由MCS中的深对流特征造成的,水平尺度多为β中尺度或更小的γ中尺度系统,其具有雷达反射率因子大、云顶亮温低和垂直累积液态水含量高等特点。

四川位于我国西南内陆地区,西临青藏高原和横断山脉,南接云贵高原,北依秦巴山脉,东连湘鄂西山地,是西部重镇及西部经济增长的核心,因暴雨造成的滑坡、山洪、泥石流损失每年数以亿计,且暴雨对长江流域影响巨大,因此加深对四川盆地的理解显得尤为重要。

2. 资料与方法

利用2018年7月9日至11日四川一次台风(2018年08号台风“玛莉亚”)外围环流影响下的暴雨天气,利用分辨率为0.25˚ × 0.25˚的逐时再分析资料ERA5,对其连续3天00时、06时、12时、18时(UTC)的500 hPa、700 hPa、850 hPa下的环流形势、散度场、涡度场进行了深入分析,以达到进一步理解台风的外围环流影响等天气系统与四川暴雨之间的联系,从而加深四川地区本次暴雨过程产生和维持的认识。

暴雨的水汽输送主要来自于低层的水汽源,根据水汽通量计算公式,对此次暴雨过程的整层水汽通量纬向分量Qx和经向分量Qy进行计算和分析:

式中Pt表示积分顶层的气压300 hPa,Ps代表积分低层的气压,取为地面气压,g为重力加速度,q为比湿,u和v分别是纬向风和经向风。计算采用国际单位,水汽输送通量单位kg∙m−1∙s−1。

3. 暴雨高低空环流形势

3.1. 暴雨天气实况

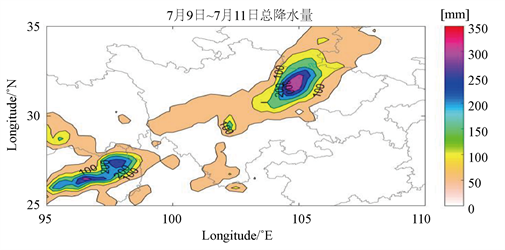

由图1可知:2018年2018年7月9日~11日降水极大值中心位于巴中市,三天总降水量超过300 mm。发生暴雨的范围集中于四川盆地东部。

Figure 1. Total precipitation during July 9-11

图1. 7月9日~11日过程总降水量

3.2. 高低空环流形势

3.2.1. 高层500 hPa环流形势

由图2可知:7月9日08时500 hPa高度上,新疆西北部上游存在长波脊,长波脊下游存在发展成熟的蒙古气旋,横跨约35个经度,其中心位于50˚N,115˚E附近,且548 hPa等压线已闭合。西藏以北的西北地区及其以东的华北、东北地区受长波脊下游和蒙古气旋下部影响,整体为偏西气流。副热带高压西伸内陆,576 hPa等压线最远点已触及重庆–湖北边界约30˚N,110˚E附近。受印度低压外围和副高边缘影响,四川省为偏南气流控制。

7月9日20时,副高576 hPa线持续西伸至川渝边界,青海中部生成短波小槽,四川受强盛西南气流控制,2018年第8号台风“玛莉亚”持续向西北方向移动。蒙古气旋中心低压强度减弱,青海生成气旋性辐合。10日08时,副高稳定于重庆,台风趋近台湾省东北方向近海。高纬度气旋中心位于50˚N,110˚E附近。生成于上一时次的气旋性辐合东移至川北–甘南交界。四川省仍在西南气流控制下。10日20时,台风“玛莉亚”迫近东南沿海,已扫过台湾省,副高576 hPa位置维持稳定,580 hPa首次西伸触及大陆,至江苏沿海。蒙古气旋面临分裂,体积进一步缩小,其中心位于50˚N,100˚E附近。气旋性辐合存在于川西至川北–甘南交界处。西南气流控制四川。

7月11日08时,2018年08号台风逼近我国沿海,9时10分,台风玛莉亚登陆福建省连江县黄岐半岛沿海,登陆时中心附近最大风力有14级(42米/秒),中心最低气压为960百帕。11日08时天气图可知,蒙古气旋中心较上一时次稳定少动。副高576 hPa线亦稳定少动,580 hPa闭合环流缩小西进。气旋性辐合贯穿四川中部。

11日20时500 hPa位势高度场和流场可知,台风已迅速减弱填塞,减弱为热带低压。其减弱过程为,10时,中央气象台将其降格为台风。11时,降格为强热带风暴。13时,降格为热带风暴。20时,在江西境内减弱为热带低压,且其风力进一步减弱,已很难确定其环流中心,中央气象台将其降格为热带低压。23时,中央气象台对其停止编号。

11日20时,蒙古气旋中心位于50˚N,110˚E,副高稳定少动,四川盆地仅川东北为西南气流控制,以西均为西北气流控制。

3.2.2. 中层700 hPa环流形势

由图3可知:700 hPa高度上,主要天气系统与500 hPa并无二样。暴雨天气过程中,偏南气流持续影响四川省,尤其是广元–遂宁以东;台风登陆时,稳定的偏南气流开始被台风外环流打乱,至其填塞时,川东地区无明显控制风向。同时,伴随着台风西进北上,副热带高压也持续西伸。

3.2.3. 低层850 hPa环流形势

由图4可知:850 hPa高度的特征与700 hPa相似,但影响四川地区的流场受台风的影响变化更明显。7月11日20时850 hPa高度,台风填塞,四川地区风向很明显是受到台风外围影响,在之前的时次,均为偏南气流影响和控制。

4. 物理量诊断分析

4.1. 散度场变化

4.1.1. 500 hPa散度场

由图5可知:500 hPa高度散度场分布为:四川中部(约31˚N,103˚E)、四川东部(约31˚N,105˚E)存在散度正值极大中心(即辐散中心),两个辐散中心附近1个经度存在负散度大值中心(即辐合中心)。9日20时,辐散中心消失,四川省大部分区域均为强辐合或无辐合辐散区。10日08时,川甘陕交界处(约33.5˚N,106˚E)存在辐合中心,其南方位于川东北(约32˚N,105˚E)存在强辐散中心,其他大部分区域均为弱辐合。10日20时,辐散中心位于甘南(约34˚N,106˚E),四川其余境内均为弱辐合。11日08时,川东北(约31˚N,105˚E)、川甘陕交界处(约33.5˚N,106˚E)存在强辐散中心,另有两处弱辐散中心(约30.5˚N,104˚E、29˚N,102˚E和34˚N,107˚E)与上述强辐散中心呈东北–西南走向直线排列。另有在约30.5˚N,101°E、33˚N,104˚E以及27˚N,104˚E、31˚N,106˚E存在两处呈东北–西南走向的弱辐散带。在约33.5˚N,104˚E及其东北方向存在强辐合带。11日20时,约28.5˚N,104˚E、31.5˚N,105˚E存在弱辐散中心;32.5˚N,104˚E附近存在强辐合中心,四川境内其余均为弱辐合或无辐散辐合区。

4.1.2. 700 hPa散度场

由图6可知:700 hPa高度散度场:9日08时700百帕存在强辐合中心,与500百帕强辐散中心位

置基本一致。强辐合中心存在三个弱辐散中心。9日20时,四川全域为弱辐合或无辐合区域。10日08时,700 hPa存在强辐合、辐散中心,中心位置依次对应当日500 hPa散度场辐散、辐合中心,中心周围为近似无辐合辐散区。同样的高空辐散低层辐合情形出现于其他时次,且辐合辐散中心位置变化差距基本不大。

4.1.3. 850 hPa散度场

由图7可知:850 hPa散度场特征与700 hPa相似,辐合、辐散中心基本与700 hPa重合,对应高层500 hPa的辐散、辐合中心。

4.2. 水汽通量场和水汽通量散度场

4.2.1. 500 hPa水汽通量场和水汽通量散度场

由图8可知:水汽输送方向初始时刻自川西南开始至川东北穿越,水汽通量散度负值区(即水汽积聚区,图中浅黄色区域)分布基本呈东北–西南走向。9日20时,西南气流分叉,部分北上,川南、川东水汽通量散度为正,四川其余区域水汽通量散度大致为负。10日08时,西南气流稳定控制四川全域,且川甘陕交界处速度增大。水汽通量散度负值区大多分布于四川中、西部,以东区域大多为正值区。10日20时,部分西北气流于四川中部汇合西南气流向东北方向北上,汇合后的西南气流显著加速,这种现象在11日08时的水汽通量场图中更加显著。11日20时,受台风外围影响,西南–东北水汽输送通道被打断,气流来自东南自川南分叉,经川东流向东北方向、经川西流向西北方向。

4.2.2. 700 hPa水汽通量场和水汽通量散度场

由图9可知:700 hPa水汽通量除最后时次受台风外围影响外,其余均为平直南风气流,行经川东地区时输送速度较大。

4.2.3. 850 hPa水汽通量场和水汽通量散度场

由图10可知:850 hPa低层水汽通量场受东风分量影响显著,行经川东地区时速度增加。

4.3. 涡度场变化

4.3.1. 500 hPa涡度场

由图11可知:9日08时正涡度中心位于川藏边界(约29.5˚N,99˚E),其东北方亦存在正涡度中心,

成东北–西南方向排列,横跨5个经度。9日20时,正涡度中心位于约33˚N,105˚E和30˚N,101˚E,呈东北–西南走向。10日08时,东北–西南向正涡度中心分为位于约29.5˚N,103.5˚E、31˚N,104˚E、33.5˚N,105˚E、34˚N,107˚E,负涡度中心位于34˚N,106˚E。10日20时,正涡度中心位于川甘交界,其余正涡度中心均呈东北–西南走向分布。11日08时,四川中部偏西南、偏东北处存在多处正涡度中心,下一时次正涡度中心有所减弱。

4.3.2. 700 hPa涡度场

由图12可知:9日08时在约31˚N,105˚E处存在正涡度中心,下一时次的正涡度中心位置同上一时次基本未变。10日08时的涡度场存在多个正涡度中心,自约26.5˚N,102˚E起,呈东北–西南向连成带状,横跨约3~4个经度,至约32.5˚N,106˚E止。10日20时的涡度场延续上一时次的基本特征。11日08时,涡度场呈“偶极型”特点,正涡度中心带与负涡度中心带紧紧相邻,且呈东北–西南走向,横跨约7~8个经度,同样的特征也出现于11日20时700 hPa的涡度场中。

4.3.3. 850 hPa涡度场

由图13可知:850 hPa涡度场变化特征与700 hPa相似,且最大的特点是呈现“偶极型”特征——正涡度中心、负涡度中心相伴出现,且这样的涡度偶极子大多横跨3个经度左右,即涡度偶极子分布于川东地区。它的中心强度是随着时间的增长而增强。

5. 结论

利用欧洲中期天气预报中心的ERA5数据产品,分析2018年7月9日至2018年7月11日四川地区的暴雨过程,结果如下:

(1) 以西北路径登陆的台风与高原短波槽东移以及副热带高压的相互作用导致川东地区暴雨产生,在中高纬倒“Ω”流型下,受台风“玛莉亚”的远距离暴雨天气过程影响,高原短波槽东移,引导来自西北部的冷空气南下至四川,同时副高西伸北抬稳定于重庆地区,是造成本次暴雨的直接环流背景。

(2) 强盛的偏南气流结合台风外围环流,带来丰沛的水汽,在稳定西伸北台的副高西缘南部形成合流并向北流动,由此打通了自南向北的水汽通道,源源不断地为川东暴雨提供充足水汽,不仅增加了降水强度,同时对低层的低涡系统暖湿结构起到了维持作用。

(3) 对流层中层高原东移短波槽加强了暴雨持续性的触发条件。同时副高稳定于重庆,致使暴雨落区分布于四川东部区域,从而造成了川东地区持续暴雨。

基金项目

成都市龙泉驿区气象局科研项目(2020H113和2020H114)共同资助。