1. 问题提出

美国精神医学学会(American Psychiatric Association,简称为APA)出版的《精神疾病诊断与统计手册(第五版)》(Handbook of Diagnosis and Statistics of Mental Diseases (5th Edition),简称为DSM-V)中提出:孤独症谱系障碍群体的主要障碍之一为“社会沟通交往障碍”(APA, 2013)。提高孤独症群体的沟通能力或技能,始终是特殊教育领域研究的热点话题。几十年来,国内外针对孤独症儿童社交和沟通技能的干预研究愈渐深入,当前符合“循证研究”(evidence-based)标准的孤独症儿童社交沟通干预方法有录像示范法(Video Modeling)、自我管理法(Self-Management, SM)、图片交换沟通系统(PECS)、关键反应训练(Pivotal Response Training, PRT)、AAC辅助沟通系统、脚本故事(Scripting)、社会故事法(Social Narratives, SN)、同伴互助干预法(Peer-Mediated Instruction and Intervention, PMII)等(路平,2009)。这些经过循证实践证明有效的干预方法在国外已有较为成熟的实践研究,而在我国还处于初级探索阶段。运用上述经循证研究证明有效的干预方法,探索出我国本土化的孤独症群体干预实践模式,具有重要的理论价值和实践意义。

研究表明孤独症儿童对视觉学习显示出较明显的效果,不仅在大脑的视觉加工区域表现出功能性资源分配的优势,而且对视觉学习的喜好程度比其他学习感觉通道更强,因此依视觉通道为主进行信息传输的录像示范法不仅符合孤独症儿童视觉学习的特点,还可减少在学习以及与他人互动过程中存在的影响因素和焦虑感(刘郁君,2010),另外还表明录像示范法有利于孤独症儿童对目标行为的模仿与习得(Marcus & Wilder, 2009)。Baharav (2008)以及Scattone (2008)利用录像示范法,分别对低口语孤独症儿童和12岁阿斯伯格男生的言语沟通技能进行干预,结果显示录像示范法能有效提升其言语沟通能力。Haring等人采用录像示范法引导孤独症儿童运用非言语沟通方式(肢体动作)进行沟通交流,并引导其习得买东西技能(Haring et al., 1987)。国外相关实践研究表明录像示范法无论是在言语沟通或者非言语沟通方面的技能干预都表现出良好的效果。然而,尽管此法操作简洁方便,但在我国本土运用录像示范法对孤独症群体实施实践干预的相关研究较少。因此,如何让其在实践中发挥作用?这是值得深入研究的课题。

Wetherby和Prutting (1984)认为,孤独症儿童最容易发生的社交沟通行为是行为动作方面的规范,最难发生的是共同注意的沟通能力。周念丽研究发现,孤独症儿童在回应性共同注意行为和主动性共同注意行为上有共同之处,前者表现为有视觉追逐移动和注视行为,但持续时间很短;后者表现为目光关注物体多于关注人,主动性手指动作发生率几乎为零(周念丽,2003)。上述研究除了表明孤独症儿童存在主动共同注意能力的缺陷,也发现孤独症儿童在共同注意的理解能力上的障碍。同类研究也指出,孤独症儿童对非言语沟通行为的理解能力尚可,但对于陈述性指示的理解(即共同注意能力的理解)较弱,对于祈使性指示的理解则较强(即对于他人要求的响应) (Baron-Cohen, 1989)。研究表明,非语言沟通能力障碍具体表现为:不会使用常用的姿势;不能对常用语言或文字作出反应;不能顺利进行象征游戏等(张悦,2010)。Ogletree等(1985)的研究发现:大部分的孤独症儿童会根据自己当下的需求去直接拿起身边的物品解决问题,而很少使用一些非言语沟通的方式请求帮助。可见孤独症儿童在自行主动表达要求、参与社会互动等方面的能力也存在质的缺陷。

关于孤独症儿童非言语沟通能力的干预研究,研究者总结了以往研究的几点特征:首先,已有研究对孤独症共同注意能力的培养关注甚多。其次,关注非言语沟通的评估标准和内容,在研究孤独症沟通行为时,某些诊断的量表中也有涉及到非言语沟通能力的评估内容,比如临床上常用的诊断工具《孤独症儿童行为量表》(Autism Behavior Checklist)、《孤独症诊断访谈量表修订本》(Autism Diagnostic Interview-Revised, ADI-R)、《孤独症诊断观察量表》(Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic, ADOS-G)和《儿童期孤独症评定量表》(Childhood Autism Rating Scale, CARS) (韦小满,2006)。最后,国外对非言语沟通的研究较为广泛,但总体深入性还有待加强,而国内更缺乏该方面的深入研究。

国外从20世纪80年代开始探索录像示范法至今,已取得明显成效,惠及孤独症、帕金森症、智力障碍等特殊群体。研究者通过专业检索法对中国知网大量文献进行梳理,结果显示关于录像示范(video modelling)的研究为数不多,2019年来开始逐渐增加,多为硕士学位论文,这表明录像示范法的实践研究日趋增长,且力度不断增强,干预价值显而易见。而在帮助孤独症儿童缓解沟通障碍的干预实践中,较多从事孤独症训练的人员及家长过分关注孤独症儿童语言的获得,而容易忽视沟通技能的发展,因此,国内亟待在干预理念和干预方式上进行深入探索。本研究旨在基于孤独症儿童的实际情况,运用录像示范法对其非言语沟通能力进行干预研究,以期不断丰富我国本土化实践。

2. 研究设计

研究基于主题采用跨被试多基线结合ABAB综合实验设计类型对研究对象进行干预,通过运用干预方案(录像示范法)严格控制无关变量对两名研究对象的非言语沟通能力进行干预研究。拟定访谈提纲对研究对象的家长及教师就干预后的效果进行访谈资料收集,用于检验干预后的社会效度。

2.1. 研究工具

研究者根据实验要求制定《目标行为观察记录表》,用于评估与记录被试非言语沟通行为完成情况,每完成一次目标行为,计为1次,目标行为共12个,次数越高,表明习得效果越好,由研究者和被试班主任对每次干预后的情况进行检测并做记录。《强化物调查表》由十方教育中心编制,用以了解研究对象喜好状况(张文京,2005)。《干预忠诚度检核表》由研究者根据干预程序制定并用以对录像示范法的运用程序进行检核。研究采用布偶和强化物作为教学材料,分为两组布偶人物,过程进行假装游戏,结合强化物的使用,诱发被试完成目标行为。录像内容即12段小视频,具体录像内容为录像示范脚本中的情景对话及动作演示,人物为成人示范者。研究者采用视频剪切与编辑软件对录像视频进行编辑,示范视频由片头、字幕、目标行为示范过程三部分组成,考虑到被试的认知特点与社交沟通能力水平,每段视频仅呈现一个目标行为,时间为30秒以内。

2.2. 实验方案

1) 实验对象

被试旷HY,10岁孤独症儿童,男,除了可以发“啊、MA”等简单无意义的字外,基本无正常的言语能力;可通过手、脚等动作表达情绪,面部表情丰富;较听指令,喜欢各类毛绒玩具和小饼干,对投影仪、手机、平板颇感兴趣;能跟随节奏儿歌进行动作模仿;想和同伴交往的意愿较强烈但不会通过有效沟通方式进行表达。

被试吴XY,10岁孤独症儿童,男,偶会发出尖叫声,基本无语言,可听懂指令;粗大动作发展较好,有一定的主动倾听意识,非言语沟通行为发生频率较高,但不能进行有效的沟通;喜爱观看视频。无意义的声音使用频率较高,不能有效表达自己的需求;对视频和节奏感兴趣,能进行简单动作模仿。

2) 实验变量

本研究的自变量为录像示范法,示范者为成人即研究对象的班主任教师,因变量为非言语沟通能力。其中,非言语沟通能力的评判标准即通过非言语沟通行为完成频次来体现,包括应答性非言语沟通行为和主动性非言语沟通行为。记录方式即行为发生到停止记为1次,即在特定情境及特定条件下被试做出的正确反应,具体界定为在2 min内(指一个目标行为发生到停止所用的时长)被试能按干预者的提示或要求完成正确的目标行为,则纳入记录,观察总时长为40 min。若在过程中出现无意义的举手、站立等非言语动作,或者超过规定时间仍无反应时,将不计次数。在干预前必须严格控制无关变量,干预地点即研究对象熟悉的个训室;干预时间:1天2次,每次30分钟;每天上午9:00~10:00和下午15:00~16:00。研究者固定进行干预,两名班教师协助拍摄与观察记录工作。干预顺序即先干预被试KHY,后干预被试WXY。干预材料为12段小视频播放顺序一致,每段视频1 min以内。基于被试的实际水平、目标行为的难易程度最终将目标行为确定如表1所示。

Table 1. Identification of the targets behavior of the intervention

表1. 确定干预的目标行为

3) 实验阶段及干预流程

实验分为五阶段,基线期(A1)和撤回期(A2)不对被试进行任何与研究相关的干预。干预期1 (B1)和干预期2 (B2)带被试进入个训室进行录像示范法干预,且在干预后隔半小时在感统康复课时段对干预效果进行评估,观察记录的时间、地点、方式及要求与基线期相同,每日进行2次。以此类推,直到被试目标行为达到稳定水准方可进入泛化期。研究者根据被试的实际情况分别设计出8种泛化情景,泛化期主要考察被试在时间、地点、人物等发生变化时,其目标技能的表现情况,该阶段研究者不再运用录像示范法对被试进行教学干预。

干预流程如下:首先,干预者和被试进行互动预热,在轻松愉悦氛围下有简单的口语交流,进行简单的放松活动,以便于被试调整好心情参与干预活动。其次,互动完成后,干预者下指令,用播放设备进行录像示范视频播放,期间督促其认真观看视频。接着,观看结束,干预者拿出被试喜欢的布偶,边哼音乐边进行假装游戏,让被试跟着布偶还原目标技能。然后,进行目标行为提示,引导被试完成目标行为,必要时进行肢体辅助。而后回顾视频,边播放边强化,让被试尽可能模仿录像视频做出相应动作。当被试达成目标行为时,及时表扬并奖励强化物,否则先实施下一环节。紧接着强化与奖励完成后,对被试进行效果检测,干预者直接口头提示目标行为,若被试在指令下完成目标行为,给予口语表扬并再给强化物。最后,干预者被试一起回顾其已完成的目标行为,强调展示正确行为。

2.3. 信效度检验

1) 评分者一致性

在此环节根据计算公式用评分一致的项目数与总项目数的比值计算评分者一致性系数。评分人员为研究者以及参与研究的示范者,即W班班主任,评分人员需熟悉评分标准以及目标行为表现。研究者和研究对象的班主任教师在每日干预结束后的评估环节运用目标行为观察记录表对被试的行为完成频次进行统一记录,将两者记录的资料进行一致性系数计算,得出总评分者一致性系数为92.68%,两名被试的干预数据总体信度平均值为91.46%,表明评分者信度较高,具体内容如下表2所示。

Table 2. Consistency record of two subjects raters

表2. 两名被试评分者一致性记录表

2) 干预忠诚度

干预忠诚度用于检验干预过程的信度,即记录干预过程的视频。在干预后随机抽取被试大于总干预次数30%的干预视频,即15段干预视频进行干预忠诚度检核。由被试班主任教师观看录像,根据《干预忠诚度检验表》检验干预操作过程是否严格按照干预流程设计进行。本研究依据干预过程制定《干预忠诚度检核表》,检核表包括固定的时间、地点、干预者、预热准备、固定的录像内容和播放顺序、游戏开展、目标提示、回顾示范视频、检测与强化、互动小结八个部分,被试的班主任教师通过观看随机抽取的干预视频进行干预过程信度检核,检核标准依据“有”及“无”进行判别,经检核,得出被试旷HY在15 × 8检核项中干预达标项为113项,故得出达标率为94.2%;被试吴XY干预达标项为112项,得达标率为93.3%,综上,两名被试总达标率为93.75%,表明干预忠诚度高,故而干预过程可信度高。

3) 社会效度

为进一步论证和说明录像示范法对孤独症儿童非言语沟通技能的干预效果,实验结束后,研究者使用关于录像示范法的访谈提纲分别对研究对象的两名老师(T1:班主任;T2:助教)及家长进行访谈。访谈提纲内容主要包括总体干预效果及产生原因、应答性和主动性非言语沟通能力表现及原因、存在问题和建议等,研究者将所有访谈资料最终以文字形式整理后,通过评估访谈对象对干预的认可度以及对录像示范法的接纳度来检验本研究的社会效度。结果显示:教师和家长均表示很认可此次干预带来的成效,一则表示会继续尝试运用该干预方法对孩子进行良好行为习惯的培养,二则期望能有更多类似的干预方法进行实践,为孩子带来更大进步,表明家长对录像示范法的接受度和满意度较高。

3. 研究结果

本研究通过对2名被试的非言语沟通能力进行干预,形成跨被试多基线结合ABAB综合实验设计类型,即为2 × 2单一被试综合实验设计类型,根据国际对单一被试实验类型的标准阐述,其符合最低3个对照点(demonstrations)的要求(Kratochwill et al., 2010)。下述从总体干预成效、应答性非言语沟通能力干预成效以及主动性非言语沟通能力干预成效目视分析三部分呈现研究结果。

3.1. 总体干预成效

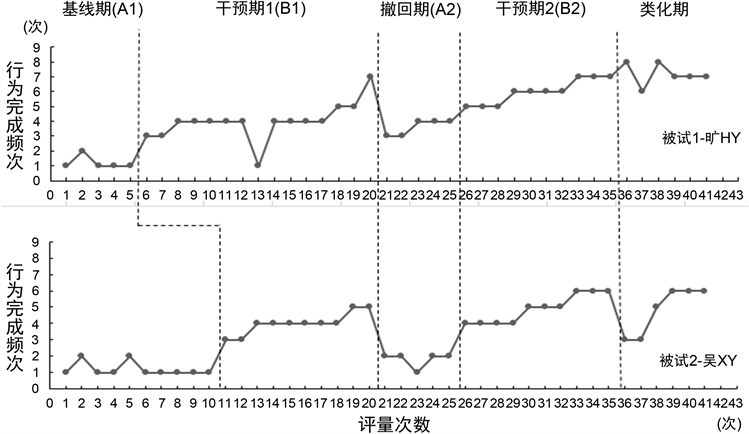

如图1所示,两名被试在干预期B1 和B2的数据呈上升趋势。在干预期1,被试旷HY总体数据曲线呈上升趋势,在横轴为13的点处出现极值,回到基线期时(1)的水平,原因是在干预当天被试旷HY听到教室外的音乐声,表现出注意力不集中状态,从而导致极值产生。被试吴XY在该阶段的表现较稳定,由3次逐渐上升为5次。进入撤回期,两名被试该阶段的总行为频次相对于前一阶段都有所回落,被试旷HY在该阶段的数据有上升趋势,其原因为被试旷HY在该阶段的主动性非言语沟通行为发生频次有所增加,而非言语沟通技能中有一项技能为表达喝水的需求,因被试感冒对水的需求量增大,因此“请求喝水”的主动性非言语沟通行为频次增加。被试吴XY该阶段总体数据值低于干预期1,表明撤回对于被试吴XY的影响较为明显。进入干预期2,两名被试的行为完成频次呈明显上升趋势,表明干预效果明显。泛化期相比于初始的基线期,已明显提升,表明录像示范法对两名被试的干预总体有效。

Figure 1. Visual analysis chart of overall intervention effect

图1. 总体干预成效目视分析图

如表3所示,以被试旷HY为例,在阶段内的数据显示该被试水平范围由初始的1到最终的8,五个阶段平均值逐步上升,表明干预效果明显。依水平稳定标准20%,被试旷HY在基线期水平稳定度为80%,趋势方向为(\),符合稳定标准,故进入下一阶段。干预期B1数据趋势方向为(/),且水平稳定度和趋势稳定度为87%,表明干预有效。撤回期趋势方向为(/),得水平稳定度和趋势稳定度皆为100%,原因在于主动性非言语沟通行为完成频次增多,故导致撤回期数据呈上升趋势。干预期2的数据呈(/)且水平稳定度和趋势稳定度皆为100%,表明干预效果明显且稳定。泛化期平均值达7.17,为五个阶段平均值最大值,表明产生了泛化效果,但总体呈(\),水平稳定度为100%,趋势稳定度为83%,原因为泛化时长较短,且泛化难度逐渐增大,导致泛化效果不稳定。阶段间数据分析,被试旷HY在A1/B1两阶段变化趋势路径由(−)转为(+),水平变化与均值变化皆为正,基线期(A1)最佳表现范围为 ≤ 2,重叠率为7%,较低的重叠率表明干预效果明显。B1/A2两阶段的数据比较得趋势路径变化由(+)到(+),且呈现出稳定状态,但由于阶段间水平变化值与平均值变化皆为负(−4)和(−0.4),且重叠率为100%,表明总体撤回有效果。A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势虽为稳定上升,重叠率为0,表明干预期2 (B2)实施的干预具有良好效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(−),平均值也有所下降但仍为正,干预期2 (B2)最佳表现范围 ≤ 7,重叠率为67%,表明产生了泛化效果,重叠率较低,表明泛化效果不明显。被试吴XY在阶段内的数据显示水平范围由初始的1到最终的6,五个阶段水平变化无负值且平均值逐步上升,两个干预期数据呈(∕)且水平稳定度和趋势稳定度皆为100%,表明干预效果明显。阶段间数据显示其在A1/B1两阶段变化趋势路径由(−)转为(+),水平变化与均值变化皆为正,重叠率为0%,呈现出良好的干预效果。

Table 3. Visual analysis of overall intervention effect on the subject, HY Kuang

表3. 被试旷HY总体干预成效之目视分析表

3.2. 应答性非言语沟通能力干预成效

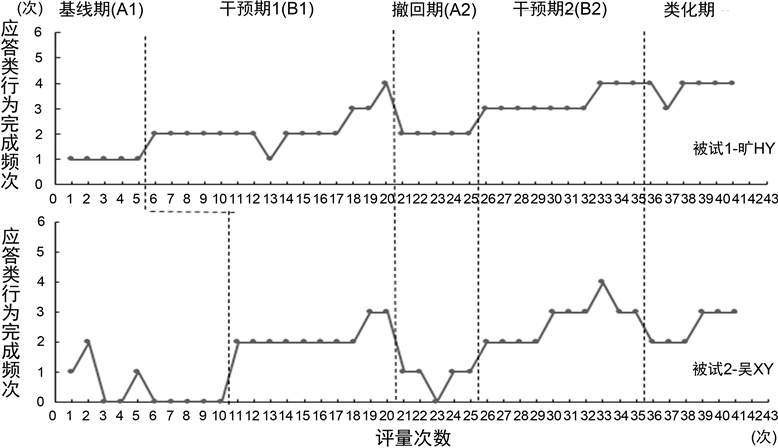

如图2所示,两名被试应答性非言语沟通能力曲线总体呈上升趋势且两个干预期数据明显上升,被试旷HY的干预数据波动较被试吴XY要小且无0的水平,表明其应答性非言语沟通能力较强。在干预期1,被试旷HY总体曲线呈上升趋势,在横轴为13的点处出现极值,原因为受到外界干扰,导致注意力不集中。被试吴XY在该阶段的表现较稳定,由3次逐渐上升为5次。进入撤回期,两名被试的行为频次相对于前一阶段有所回落,被试旷HY在该阶段的数据呈(−)状态,从(+)趋势转变为(−),表明撤回对该被试的应答性非言语沟通能力有所影响。被试吴XY总体在1和2之间波动,资料路径与总干预成效目视分析图中的A2期一致,总体下降一个单位的水平,表明撤回对其影响较大。进入干预期2,两名被试的行为完成频次都呈明显上升趋势,被试吴XY的波动幅度更大,表明干预效果明显。最后的泛化期,相比于初始的基线期,已明显提升,表明录像示范法对两名被试应答性非言语沟通能力(下述简称应答能力)的干预取得良好效果。

Figure 2. Visual analysis of the effectiveness of the intervention on responsive nonverbal communication ability

图2. 应答性非言语沟通能力干预成效目视分析图

两名被试应答能力水平范围和平均值总体呈上升趋势,B1到A2阶段,被试旷HY平均值由2.2回落为2,趋势方向由(+)转变为(=),水平稳定性和趋势稳定性都由87%上升为100%,表明撤回对被试旷HY的应答能力有一定影响。进入B2阶段,平均值达3.3,为上升趋势,水平稳定性和趋势稳定性皆为100%,表明干预效果明显。泛化期的水平变化虽为0,但总体呈上升趋势,水平稳定性80%以及趋势稳定性为100%,表明泛化效果明显。阶段间数据分析,被试旷HY在A1/B1两阶段变化趋势路径由(=)转为(+),水平变化与均值变化皆为正,重叠率为7%,表明干预效果明显。B1/A2两阶段的数据比较得趋势路径变化由(+)到(=),且呈现出稳定状态,但由于阶段间水平变化值与平均值变化皆为负(−4)和(−0.4),且重叠率为100%,表明撤回有效果。A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势为(−)转变为稳定上升(+),但重叠率为0,表明干预期2 (B2)实施的干预具有良好效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(+),平均值也有所下降但仍为正,重叠率为100%,表明对被试旷HY应答性非言语沟通技能的干预产生了明显的泛化效果。通过阶段间数据分析,被试吴XY在A1/B1两阶段变化趋势路径由(−)转为(+),水平变化与均值变化皆为正,重叠率为80%,表明录像教学示范法对其应答能力的干预效果不够明显,原因为该被试的应答能力基线水平较被试旷HY高,故干预不太明显。B1/A2两阶段的数据比较得趋势路径变化由(+)到(=),且呈现出稳定状态,但由于阶段间水平变化值与平均值变化皆为负(−2)和(−1.4),且重叠率为100%,表明撤回有效果。A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势为等速转变为稳定上升,重叠率为0,表明干预期2 (B2)实施的干预具有良好效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(+),重叠率为100%,表明产生了明显的泛化效果。

3.3. 主动性非言语沟通能力干预成效

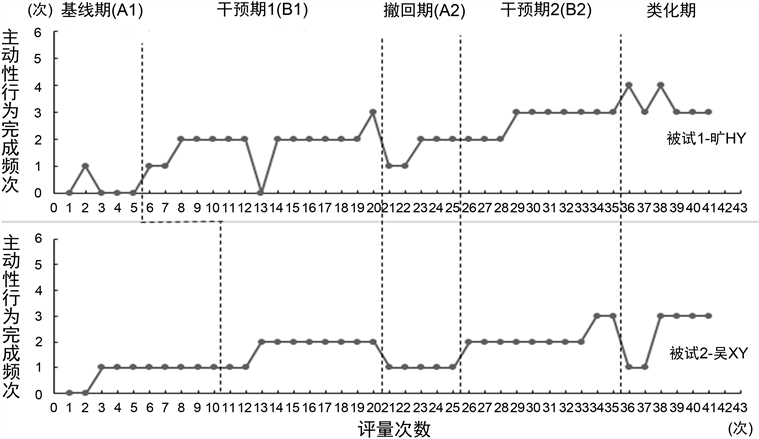

如图3所示,两名被试主动性非言语沟通能力曲线总体呈上升趋势,被试旷HY数据波动较被试吴XY大且有极值,其主动性非言语沟通能力的最高频次达4次,相较于被试吴XY主动性非言语沟通能力稍强,而被试吴XY总体数据较为稳定。干预期1,被试旷HY数据呈上升趋势,在横轴为13的点处出现极值,产生该结果的原因在总干预成效目视分析图中已阐述;然被试吴XY在该阶段的表现稳定,由1次逐渐上升为2次。进入撤回期,两名被试的干预数据相对于前一阶段有所回落,被试吴XY在该阶段的数据呈等速状态,从上一阶段的上升趋势转变为等速,表明撤回对该被试的主动性非言语沟通能力有所影响;被试旷HY总体在1和2之间波动,资料路径呈上升状态,总体下降一个单位的水平,表明撤回对其有影响但不明显。进入干预期2,两名被试的行为完成频次都呈上升趋势且较为稳定,表明干预效果明显。泛化期,总体数据不够平稳,原因为泛化期时间较短,相比于初始的基线期,已有明显提升,表明录像示范法对两名被试的主动性非言语沟通能力的干预取得了效果。

Figure 3. Visual analysis chart of intervention effect of proactive nonverbal communication ability

图3. 主动性非言语沟通能力干预成效目视分析图

两名被试主动性非言语沟通能力水平范围和平均值总体呈上升趋势,被试旷HY水平范围由0~1上升到3~4,平均值由0.2上升到3.33。A1阶段,趋势方向为(−),趋势稳定性为60%,水平稳定性较高达80%,依水平稳定标准20%,B1水平稳定性为73%,不够稳定,趋势稳定性达87%,表明符合稳定标准,可进入干预期。到A2阶段,平均值由1.8回落为1.6,趋势方向为(+),水平稳定性和趋势稳定性较上一阶段皆有所回落,表明撤回导致数据产生波动,总体对被试旷HY的主动性非言语沟通能力的影响不够显著。进入B2阶段,平均值达2.7,为上升趋势,水平稳定性为70%,不够稳定,趋势稳定性为100%,表明干预效果明显。泛化期总体呈上升趋势,水平稳定性以及趋势稳定性皆为100%,表明对被试旷HY主动性非言语沟通技能的干预泛化效果明显。

阶段间数据分析,被试旷HY在A1/B1两阶段变化趋势路径由(−)转为(+),水平变化与均值变化皆为正,重叠率为20%,表明产生了干预效果。B1/A2两阶段的数据比较得趋势路径变化由(+)到(+),且呈现出稳定状态,但由于阶段间水平变化值与平均值变化皆为负(−2)和(−0.2),且重叠率为100%,表明撤回影响显著。A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势为(+)转变为(+),重叠率为30%,而均值变化由负变为正值(1.1)表明干预期2 (B2)实施的干预产生效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(−),平均值有所下降但仍为正,干预期,重叠率为67%,表明产生了泛化效果。

阶段间数据分析,被试吴XY在A1/B1两阶段变化趋势路径由(+)转为(+),水平变化与均值变化无负值,基线期(A1)最佳表现范围为 ≤ 1,重叠率为20%,表明录像示范法对其主动性非言语沟通能力的干预效果较为明显。B1/A2两阶段的数据比较得趋势路径变化由(+)到(=),且呈现出稳定状态,但由于阶段间水平变化值与平均值变化皆为负(−1)和(−0.8),且重叠率为100%,表明撤回影响显著。A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势由等速转变为稳定上升,而重叠率为0,表明干预期2 (B2)实施的干预具有良好效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(+),阶段水平变化为负(−2),平均值变化值为正(0.13),而干预期2 (B2)最佳表现范围 ≤ 3,重叠率为100%,表明对被试吴XY主动性非言语沟通技能的干预产生了明显泛化效果。

4. 研究结论

4.1. 录像示范法对被试非言语沟通能力的干预总体有效

总体干预成效目视分析图与目视分析表显示:两名被试在干预期B1和B2的数据呈上升趋势。干预期1,被试旷HY总体数据曲线呈上升趋势有极值情况,被试吴XY在该阶段的表现较稳定,由3次逐渐上升为5次。撤回期,两名被试该阶段的总行为频次相对于前一阶段都有回落。干预期2,两名被试的行为完成频次都呈明显的上升趋势,表明干预效果明显。泛化期,相比于初始的基线期,已明显提升,表明录像示范法对两名被试的干预取得良好效果。经研究者对被试所在班级的两名教师及其家长进行深入访谈,结果均显示对录像示范法较高的接受度和满意度。表明录像示范法对孤独症儿童非言语沟通技能的干预总体有效。

4.2. 录像示范法对被试应答性和主动性非言语沟通能力的干预效果存在差异

非言语沟通技能各维度干预成效目视分析图与目视分析表显示:经录像示范法干预后,两名被试的应答性非言语沟通行为完成频次和主动性非言语沟通行为完成频次均呈上升趋势,且干预期的平均值皆高于基线期的平均值,表明干预产生了效果。被试应答性非言语沟通行为趋于高频次的数据点>被试主动性非言语沟通行为趋于高频次的数据点,且应答性非言语沟通技能干预数据的水平稳定性和趋势稳定性皆高于主动性非言语沟通技能。表明录像示范法对被试应答性和主动性非言语沟通能力的干预效果存在差异。研究者分析录像示范法对被试应答性和主动性非言语沟通能力的干预效果存在差异的原因可能有:其一,被试本身非言语沟通技能基线水平的差异,研究者在干预前未对被试的应答性和主动性非言语沟通能力基线水平进行严格控制。其二,被试对应答性与主动性非言语沟通能力的敏感性差异,结合访谈资料可知,两名被试的应答性非言语沟通能力较主动性非言语沟通能力稍强,但结合干预者对两名被试的录像示范教学过程,可看出被试旷HY对应答性非言语沟通行为的敏感性较被试吴XY强,被试吴XY对主动性非言语沟通行为的敏感性较被试旷HY强。其三,应答性和主动性非言语沟通行为本质上存在难易程度差异。袁银娟,王时路指出:对ASD儿童自发性沟通行为即主动性沟通行为障碍的干预远比对其引发性沟通行为即应答性沟通行为障碍的干预更为困难,大量研究表明通过密集性干预可以有效地帮助ASD儿童克服引发性沟通行为障碍,但目前仍缺乏对其自发性沟通障碍有效干预的研究报告(袁银娟,王时路,2016)。足见主动性沟通行为难度之大,为让结果更具科学性,让实验更严谨,研究者在后续进行实验设计或在干预过程中必须严格控制变量,保证干预一致性。

4.3. 录像示范法干预被试非言语沟通能力的泛化效果不稳定

泛化期,总体数据不够平稳,进入B2阶段,平均值达2.7,为上升趋势,水平稳定性为70%,趋势稳定性为100%,表明干预效果明显。泛化期总体呈上升趋势,水平稳定性以及趋势稳定性皆为100%,表明对被试旷HY主动性非言语沟通技能的干预泛化效果明显。进入B2阶段,平均值达2.2,为上升趋势,水平稳定性和趋势稳定性为80%和100%,表明干预效果明显。

A2/B2阶段间比较,两阶段的趋势由等速转变为稳定上升,而重叠率为0,表明干预期2 (B2)实施的干预具有良好效果。B2/泛化期两阶段趋势路径变化由(+)到(+),阶段水平变化为负(−2),平均值变化值为正(0.13),而干预期2 (B2)最佳表现范围 ≤ 3,重叠率为100%,表明对被试吴XY主动性非言语沟通技能的干预产生了明显泛化效果。结合总体干预成效目视分析图,可看出被试旷HY在泛化期的数据处于波动状态,被试吴XY可明显看出为上升趋势,而总体干预成效目视分析表显示被试旷HY在泛化期的平均值为7.17,但趋势方向为(\),被试吴XY在泛化期虽表现为上升趋势,水平稳定性为67%,表明数据波动较大,表明录像示范法干预被试非言语沟通能力的泛化效果不够稳定。

结合泛化情况设置中的前6个泛化情景可以看出,前3个情景只变化一种条件,而4-6情景条件变化数为2,到情景7和情景8,变化数上升为3,可见泛化难度逐渐增加,泛化期总评量次数为6,6次评量的泛化情景分别为6种且每种都处于变化状态,这很大程度上影响了被试的反应效果。实际过程由于研究者时间等因素的影响,泛化时长短是导致泛化效果不稳定的关键因素,泛化情景安排不够精致是重要因素,在今后研究中,更应考虑到被试的实际掌握程度和泛化情景的选择。

5. 研究建议

5.1. 增加维持与泛化时长并进行合理设计和强化引导

泛化时长较短是导致本研究泛化效果不稳定的关键因素。在未来的研究设计中,建议研究者应适当延长泛化时间,在泛化期阶段,精心设计泛化情景,不宜快速转变环境和条件,应因地制宜,根据被试的习得能力和掌握情况调控泛化环境的转变速度,如:在泛化期内可先从易到难,先改变一种条件,再改变两种条件,依研究对象实际情况逐渐往上增加难度,每环节进行至少两次的检测,每个环节中需对被试进行正确的引导,同时不停强化,避免转换速度太快,而造成被试反应不到位的结果。

5.2. 干预过程注重学习与乐趣相融合,目标与强化相结合

本次研究结合生活互动、被试喜好以及布偶儿歌游戏等元素对两名孤独症儿童进行干预训练和教学,为该实验效果明显的重要原因之一。尊重孤独症患者注意力不集中的实际特点,从其喜好及兴趣出发,符合录像示范法所遵循的原则,学习应结合孤独症患者的喜好进行相应的教学活动设计。在加入游戏活动的同时,也必须把握度,不能游戏到底,必须在完成相应目标的基础上进行游戏,这要求干预者在干预过程中必须有效使用强化物,结合多样化方式及时对目标行为进行强化。

5.3. 明确被试的干预标准,对基线能力进行细致评估

研究对象选择干预标准直接影响研究结果乃至整个研究过程,基于研究对象的实际需求结合研究内容确定干预对象,对基线水平进行细致评估,有利于确保干预实效性。建议在未来研究中进行实验干预,做好基线水平筛查工作,制定出科学的选择标准,明确基线水平,对示范材料进行准确定位,制定详细的且针对性较强的干预方案,以保证实验的顺利实施。

5.4. 适当以非言语沟通技能带动言语沟通技能的进步与发展

本研究强调的是非言语沟通技能,缘由是基于被试无口语或低口语的实际现状,为了体现其针对性,研究者将重点聚焦于非言语沟通技能的干预,但这不意味着要摈弃口语训练。在干预过程中,干预者试图将指令以及对话音量提高并降低语速,必要时进行相应重复,且示范材料的提示音为口语形式。本研究结合示范者形象生动的非言语沟通行为并辅以口语提示,为的是尽可能为被试营造语言环境,通过非言语沟通技能的训练,从而激发口语表达兴趣。本次研究证明了非言语沟通行为+口语表达模式能在一定程度上促使被试进行简单的口语交流活动,在对孤独症患者进行沟通技能训练时,积极营造口语氛围也非常重要。

6. 总结

孤独症的干预是世界性难题,国内的实证性干预研究与国际相比,在研究规模和质量上还存在较大差异。未来关于孤独症儿童沟通干预研究应以循证实践为科学性指引,在此基础和前提下,需更多学者提供前沿理论支持,需家长积极加入到孤独症的康复训练行列,以及社会各界积极统合资源,为孤独症群体能适应环境而助力。

基金项目

本研究是深圳市龙华区教育科学“十三五“规划2019年重点资助研究项目阶段性成果,立项批准号为LHZDZZ19002。

NOTES

*共一作者。