1. 问题提出

科技飞速发展,网络与我们息息相关,在网络普及的今天,我们真正地实现了“不出户,知天下;不窥牖,见天道”。而网络是一把双刃剑,在为我们带来便利的同时,网络的匿名性和间接性也会导致网络不道德行为。作为网络使用者的大众,既可能成为网络不道德行为的受害者,也可能成为网络不道德行为的实施者。

不道德行为是指违反了一般社会规范或法律的行为(杨继平等,2010)。网络不道德行为是特指在网络情景中或通过网络发生的、违反了一般社会规范或法律的行为(黄少华,2011)。网络不道德行为在我们生活中时有发生,无数“键盘侠”站在道德的至高点上,披着道德的外衣对那些本无辜的人进行指责与谩骂,以此宣泄自己的情绪,彰显自己的高尚,造成了许多无法挽回的局面。由此可见,网络不道德行为时刻挑战着网络世界的底线,对现实世界的生活也产生了巨大的影响。因此,如何促使个体自觉抵制网络不道德行为是亟待解决的问题。

1.1. 多视角下网络不道德行为的成因分析

在网络的视角下,其匿名性、去中心化、去边界化、扁平化和复制便利等特征(黄少华,2011),为网络不道德行为提供了条件。网络传播的无国界性、信息流动的实时性和互为主体性等(洪方雯,2021)更是加速了网络舆论的传播。再加上网络媒介手段的不断革新、大数据技术的日趋完善以及网络水军的兴风作浪,严重侵害当事人的合法权益。

在公众的视角下,导致大部分网友参与网络不道德行为的一个主要原因是网络的匿名性(Barlett et al., 2016),匿名性是指个体在群体中的匿名导致责任感下降、失控和不道德的行为。匿名的功能为网民发表观点提供庇护,公众缺少主人翁精神(谢悦,丁三青,2020)。网络情境中的匿名性会导致去个体化,从而降低个体的责任感,发生网络不道德行为,也就是我们常说的“法不责众”。再加上从众心理的影响,公众会自觉或不自觉地将自己与形成网络不良示范性规范的群体相联系,又自觉或不自觉地承受群体压力,从而进行自我调节至与群体意愿相契合,以达到认同感(赵志朋,2020)。

因此,降低网络不道德行为的关键在于降低网络的匿名性,让网友意识到匿名性并非是绝对的,仍然要为自己在网络中的行为负责。而对于如何降低网络中匿名性的问题,有研究表明,自我觉察可以抵制群体的影响,降低个体的去个性化,更少地做出违反社会道德的行为(王贞,2018)。

1.2. 道德自我觉察、自我控制与网络不道德行为

自我觉察是指个体对自我某一层面的意识或觉知,觉知的内容包括行为、态度、人格特质等(Duval & Wicklund, 1972; Silvia & Duval, 2001)。道德自我觉察(moral conviction)即道德层面的自我觉察,是指个体对具体事件或情境产生的强烈的是非态度,以及道德或不道德的主观评价,且个体认为这一评价的正确与否是客观存在的,无法通过协商改变(王卓,2021)。有研究表明,道德自我觉察能够抵御网络不良示范性规范对网络不道德行为倾向的消极影响(王卓,2021)。道德自我觉察的力量可以使人们控制自己以抵制多数人的影响(Hornsey, Smith, & Begg, 2007),与道德自我觉察水平较弱的人相比,道德自我觉察较强的人在承受巨大压力的情况下,仍会坚持自己的态度(Aramovich et al., 2012)。那么,道德自我觉察影响不道德行为的作用过程是怎样的,以及如何在真实的网络情境下启动道德自我觉察等问题还不是很清楚。制约道德行为的自我控制能否解释道德自我觉察对网络不道德行为的作用过程是本研究的主要问题。

自我控制(self-control)指的是控制冲动以抵制诱惑、保护有价值的目标的能力(Touré-Tillery & Fishbach, 2015),是一种通过克服自己的不良行为倾向而采取道德行为的能力(Geyer & Baumeister, 2005)。自我控制水平较弱的个体,更容易出现犯罪、暴力和反社会行为(Pratt & Cullen, 2000),即如果人们想要在面临障碍时表现良好,并在遇到诱惑时避免行为不端就需要自我控制(Gino, Schweitzer, Mead, & Ariely, 2011; Muraven, Pogarsky, & Shmueli, 2006)。可见自我控制高的个体可以抑制自身的不道德行为,那么道德自我觉察是否通过提高自我控制,进而降低网络不道德行为倾向呢?本研究的假设模型如下:自我控制在道德自我觉察预测网络不道德行为倾向中起到中介作用(见图1)。

Figure 1. The expected intermediary model

图1. 预期中介模型

2. 研究设计

2.1. 被试

采用“问卷星”(http://www.wjx.cn)线上作答的方式来收集数据。采取方便取样的方式,获得有效数据208份。其中男性78人,女性130人;在职15人,在读193人;平均年龄为20.48 ± 3.53。

2.2. 研究过程

先告知被试,本研究是一项匿名的“社会心态调查”,需要被试根据自己的真实想法认真填答,根据相关设置,不允许漏题。答题结束,根据前期承诺,发放小礼品。

2.3. 研究材料

2.3.1. 网络不道德行为问卷

采用网络不道德行为的假设情境问卷测量被试在的网络不道德行为倾向,该问卷是参照中国青少年被试对行贿态度的假设情境问卷方式改编而成的(Wang et al., 2015;王卓,2021)。问卷包括5个网络情境,即:“小刘因为不喜欢某人,就故意在网上造谣,发布损害这个人声誉的言论”、“在网络公众号上恶意传播‘不实信息’”、“小赵在评论区恶意辱骂攻击他人”、“小郭在网络上恶意发起低俗对话骚扰他人”、“小李在网络上发起对无辜他人的人肉搜索”。每个情境包括2个题目,共计10个题目,例如,“我认可小刘在网络上造谣的做法”。问卷采用7点计分,1 = 完全不同意,7 = 完全同意,分数越高表示被试的网络不道德行为倾向越高。本研究中,该量表的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.93。

2.3.2. 道德自我觉察量表

本研究采用道德信念问卷(Skitka et al., 2005;王卓,2021)测量5个网络情境下的道德自我觉察。每个网络情境下有2个题目,共计10个题目,例如,“我对于网络造谣这一行为的态度与我的核心道德自我觉察紧密相连”。采用7点计分,1 = 完全不同意,7 = 完全同意。分数越高表示道德自我觉察水平越高。本研究中,该量表的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.97。

2.3.3. 自我控制量表

该量表由Tangney等人编制,谭树华和郭永玉(2008)修订而成,用于测量大学生的自我控制能力,该量表在在职人员群体中同样适用(葛枭语,侯玉波,2021)。量表包括冲动控制、健康习惯、抵制诱惑、学习表现和节制娱乐5个方面。量表共包括19个条目。由于本研究主要关注对网络不道德行为倾向的影响,因此选取其中“冲动控制”(例如,“大家说我很冲动”)和“抵制诱惑”(例如,“我能很好地抵制诱惑”)两个维度,共10个条目,采用7点记分法,“从完全不同意”到“完全同意”,分别记1~7分,部分条目反向计分,所有条目相加总分表示自控水平,得分越高代表个人自控水平越高。本研究中,该量表的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.83。

2.3.4. 社会赞许性量表

研究显示,在有关道德问题的研究中,社会赞许性将会影响被试的作答(Bai et al., 2016),因此本研究将社会赞许性作为控制变量进行测量。采用社会赞许性量表,共包括16道题目(RD16; Schuessler et al., 1978),该量表在中国被试中具有良好的适用性(陈苏荃,2020;王卓,2021)本研究中,该量表的内部一致性系数Cronbach’s α = 0.82。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差偏差

研究采取匿名调查的方式,从研究程序上控制了共同方法偏差(周浩,龙立荣,2004);对数据进行 Harman单因素检验,未旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子共9个,最大因子方差解释度为25.28% (小于40%),故不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 人口统计学变量差异

对道德自我觉察、自我控制、网络不道德行为倾向分别与人口统计学变量进行独立样本t检验。结果表明,是否在职在网络不道德行为倾向(t = 1.47, p = 0.16)、道德自我觉察(t = −1.09, p = 0.28)和自我控制(t = 0.48, p = 0.63)水平上均不显著。性别在网络不道德行为倾向与道德自我觉察上差异显著,女生的不道德行为倾向(M = 1.32, SD = 0.70)显著低于男生(M = 1.74, SD = 1.22) (t = 2.82, p < 0.01),女生的道德自我觉察水平(M = 5.95, SD = 1.44)显著高于男生(M = 5.32, SD = 1.62) (t = −2.91, p < 0.01);性别在自我控制水平上差异不显著(t = −1.52, p = 0.13)。

3.3. 道德自我觉察、自我控制与网络不道德行为倾向之间的相关分析

采用SPSS25.0进行偏相关分析,性别作为控制变量,结果表明,道德自我觉察与网络不道德行为倾向之间存在显著负相关r = −0.226,p < 0.01,自我控制与网络不道德行为倾向之间存在边缘显著负相关r = −0.137,p = 0.05,道德自我觉察与自我控制之间存在显著正相关r = 0.140,p < 0.05。见表1道德自我觉察、自我控制与网络不道德行为倾向之间的偏相关分析(见表1)。

Table 1. A biased correlation analysis among moral conviction, self-control, and immoral behavior in the network

表1. 道德自我觉察、自我控制与网络不道德行为倾向之间的偏相关分析

注:***代表p < 0.001,**代表p < 0.01,*代表p < 0.05,下同。

3.4. 自我控制在道德自我觉察预测网络不道德行为倾向中的中介作用

采用SPSS25.0进行逐步回归分析方法(温忠麟,叶宝娟,2014),分析结果如表2所示,由此可知,道德自我觉察显著负向预测网络不道德行为倾向(β = −0.19, t = −2.92, p < 0.01),当中介变量自我控制介入模型之后,道德自我觉察显著负向预测网络不道德行为倾向(β= −0.18, t = −2.69, p < 0.01)自变量对因变量的解释量减少(见表2)。

Table 2. Regression analysis of moral conviction, self-control and immoral behavior in the network

表2. 道德自我觉察、自我控制与网络不道德行为回归分析表

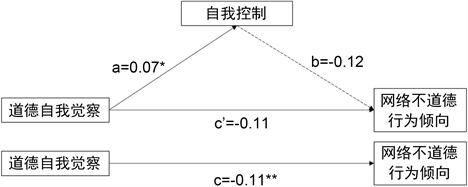

因此进一步进行process回归分析,分析结果(见表3),控制社会赞许性(t = −4.59, p < 0.01)及人口学变量(ts > −2.07, ps < 0.08)结果发现道德自我觉察对网络不道德行为倾向的总效应显著(c = −0.11, SE = 0.041,p = 0.05,95%CI为[−0.1940, −0.0344])直接效应显著(c’ = −0.11,SE = 0.041,p = 0.01,95%CI为[−0.1853, −0.0248]),道德自我觉察通过自我控制预测网络不道德行为倾向的间接效应显著(a = 0.07,p = 0.05,b = −0.12,p = 0.10, a × b = −0.01,SE = 0.006,95%CI为[−0.0311, −0.0007]),中介效应值为−0.01,因此自我控制在道德自我觉察降低网络不道德行为倾向中起部分中介作用(见图2)。

Table 3. Mediating effect analysis of self-control

表3. 自我控制中介效应分析表

Figure 2. Schematic representation of the mediating effect of self-control

图2. 自我控制的中介效应示意图

4. 讨论

本研究探讨道德自我觉察降低网络不道德行为的作用过程,结果表明,自我控制在道德自我觉察降低网络不道德行为倾向的过程中起到了中介作用,即个体的道德自我觉察水平越高,其自我控制水平越高,越可能降低网络不道德行为的发生。

研究发现,道德自我觉察可以显著提高自我控制的水平。因此,与道德自我觉察较弱的人相比,道德自我觉察较强的人,能更好的控制自己避免多数人的影响,在承受压力的情况下依然坚持自己的态度(Aramovich et al., 2012)。有研究表明,强烈的道德自我觉察与更高水平的生理唤醒(即皮肤传导)有关(Skitka et al., 2021),而情感和道德自我觉察之间也存在着复杂且多方面的关系(Skitka & Wisneski, 2011),可能正是这些因素唤醒了个体的自我控制,进而提高了自我控制水平。道德自我觉察通过自我控制间接影响网络不道德行为倾向,道德自我觉察的启动提高了个体的自我控制水平,促使个体更少的参与网络不道德行为,这也证实了道德自我觉察水平较高的个体更能够坚持自身的道德原则,约束自己的网络不道德行为(王卓,2021),并将其内部作用机制进一步细化,再加上,人们对自己的道德自我觉察的体验是客观的、普遍的、真实的,是有义务采取行动的(Skitka et al., 2021),这为降低网络不道德行为提供了新的思路和理论基础。

研究还发现,除了前人研究已经发现的道德自我觉察在“性别”和“是否在职”方面存在显著差异(王卓,2021),研究中社会赞许性这一变量和道德自我觉察(r = 0.25**)、网络不道德行为倾向(r = −0.35**)、自我控制(r = 0.54**)之间均存在显著相关关系,这也为今后的研究提供了新的思路,将社会赞许性作为自变量或调节变量进行研究,探究是否可以通过提高公众的社会赞许性来达到减少不道德行为的目的。

本研究对道德自我觉察的测量是通过询问人们某一特定态度是否以及在多大程度上是一种道德自我觉察,这一方法是允许被试定义他们的思想、情感和信仰反映道德的程度(Skitka et al., 2021),而对不道德行为的判断往往表现为对事件的态度,或表现为一种倾向,而不是行为本身(Aramovich et al., 2012; Hornsey et al., 2007)。因此在未来研究中,要以真实的行为作为网络不道德行为的标准,增强研究的生态效度。

5. 不足与展望

本研究的研究设计只停留在了相关层面,没有进一步探究各变量间的因果关系。同时,研究结果显示,性别在网络不道德行为倾向与道德自我觉察上差异均显著,在职情况虽然没有得到显著差异,但极有可能是在职与在读的被试量相差较大。为此,在今后的研究中应更精确地控制人口学变量,并通过实验设计进一步探究变量间的因果关系。

6. 结论

1) 道德自我觉察负向预测网络不道德行为;

2) 自我控制在道德自我觉察负向预测网络不道德行为中起中介作用。

基金项目

天津市级大学生创新创业训练计划项目资助(项目编号:202110065160)。

NOTES

*通讯作者。