1. 引言

近年世界各国纷纷加大对教育的投资以提高教育教学的质量,但教师群体出现的职业倦怠问题却严重阻碍了教育事业前进的步伐。教师职业倦怠是教师不能顺利应对工作压力时的一种极端反应(Byrne, 1993)。这种倦怠对教师和其所教的学生非常不利,会影响教师本人的心理和精神健康,影响学生身心发展和学习行为(石中英,2020)。教师职业倦怠的产生,除了受学校环境、社会期望等外部因素的影响,还受教师个体因素的影响,比如教师的职业训练水平、职业期望、生理和心理健康等等。其中,国外有学者研究发现,教师个体的消极情绪调节期待水平也对教师的职业倦怠产生影响,NMRE高的教师,可以有效缓解教师的职业倦怠水平(Kim et al., 2009)。

2. NMRE的概念和研究缘起

消极情绪调节期待(Negative Mood Regulation Expectancies,后文简称NMRE)是Catanzaro和Mearns (1990)提出的概念,指个体关于自己如何控制自己情绪的能力和信心,是一种关于个体缓解消极情绪能力的信念。研究发现,NMRE会作用改变个体的焦虑情绪(Kirsch et al., 1990);对个体的抑郁、焦虑等消极心境具有预测作用,能够影响个体的应对行为和应对的效果(Catanzaro & Mearns, 1990);NMRE高的被试会比NMRE低的被试使用更多积极应对策略(Mearns, 1991),并与积极地应对行为呈正相关。此外,研究发现,NMRE还能够降低工作倦怠水平。比如NMRE较高的警察即使面临较高的工作压力,所体验的苦恼程度也是较低的;相反,NMRE较低的警察具有较高的压力易感性,体验到的苦恼程度会随压力的增加而增加(Mearns & Mauch, 1998)。

职业倦怠的概念最早是由美国临床心理学家Freudenberger提出,在他1974年发表的《职业倦怠》一文中认为,教师职业倦怠是一种耗竭与疲劳状态(Freudenberger, 1974)。但目前我们使用最广泛的是美国社会心理学家克里斯汀·马斯拉奇(Christina Maslach) 1981年对职业倦怠的定义,即职业倦怠是个体在以人为服务对象的职业领域中,个体所表现出来的情感耗竭、去人性化和低成就感的症状(Maslach & Jackson, 1981)。情感耗竭是指个体的情感资源在负性事件的长期影响下已消耗殆尽,导致精力的丧失和疲劳的产生;人格解析指个体会感受到一些负面的情绪,并对工作对象表现出消极、冷漠的行为,就是去个性化;低个人成就感是指个体对自己所从事的工作给予负面评价及工作效能感降低。

在对NMRE与教师职业倦怠的研究中发现,NMRE与教师职业倦怠水平呈负相关。这一发现来自一项以某小学的202名男女教师为研究对象,以MBI量表与负性情绪调节期待量表为测量工具的研究。该研究中结合Maslach和Jackson (1981)对职业倦怠的定义,将教师的职业倦怠通过情感耗竭、去人性化和低成就感三个维度来进行分析。研究结果表明,NMRE与教师职业倦怠的情绪耗竭、人格解体、低个人成就感三个维度均呈现负相关的关系(Kim et al., 2009)。

但整体上,这一研究结论还是仅仅分析了NMRE与职业倦怠在统计数据上的意义,仅止步于二者的相关关系分析,并没有说明NMRE对教师职业倦怠的作用机制是什么。下面会从NMRE对职业倦怠的三维度出发来逐个分析NMRE如何作用于教师职业倦怠,探索NMRE与职业倦怠三个维度之间负相关关系发生的作用机制,为NMRE与教师职业倦怠关系的实证研究结论找到理论上的支撑点,为教师职业倦怠的改进寻找的思路。

3. NMRE对教师职业倦怠的作用机制

以往的研究虽然表明NMRE与教师职业倦怠中的情绪耗竭、人格解体、低个人成就感三个维度均呈现负相关的关系(Kim et al., 2009)。但NMRE对教师职业倦怠的影响是通过何种途径来产生作用却没有进一步考察,对于其中间过程尚不明确。机制,原指机器的构造和工作原理,后来用于社会和自然现象中指其内部和运行变化的规律。本研究旨在探讨NMRE对教师职业倦怠的作用机制,分析NMRE与教师职业倦怠的负相关关系产生的路径和原理,在已有的研究基础上梳理其产生的前因后果。

3.1. NMRE对情绪耗竭的作用机制

教师自身的资源会受教师各种压力源的威胁而出现心理应激,NMRE高的教师会在心理应激产生不良后果之前选择“重评”路径加以抵消,从而减少不良应激发展到情绪耗竭的阶段;NMRE高的教师也会在心理应激生成负性情绪后,调节应激中最典型的抑郁情绪来减缓情绪耗竭的发生。

笔者将这一作用关系绘图进一步说明,具体如图1所示:

Figure 1. The relationship between NMRE and emotional exhaustion

图1. NMRE与情绪耗竭的作用关系

3.1.1. 心理应激的出现

在霍布福的应激资源守恒模式中,人们拥有一些资源,这些资源是有价值的,是人们希望得到保护和存在的,这其中包括客观资源、条件资源、个人性格、能源等。当真的失去或感觉到失去这些资源,或者进行投资却没有收获时,就会出现心理应激。而Schaufeli等研究结果表明,情感耗竭与应激反应的共享方差为30%,而与人格解体和降低的个人成就感的共享方差却只有14%和10% (Schaufeli & Van Dierendonck, 1993)。这意味着情感耗竭30%的方差可以由应激反应来解释或预测。

现代应激理论研究的先驱者Leiter和Durup (1994)认为,可以将应激划分为良性应激和不良应激两种类型。良性应激(Eustress)是指积极的、令人满意的、挑战性的应激,不良应激(Distress)是指使人不愉快的、坏的、破坏性的应激,这种应激是人们所力图避免的(Leiter & Durup, 1994)。在长期的研究中,人们还形成了对于应激巨砾和应激细砾的不同认识。应激巨砾模式认为,应激是由一些巨大刺激所引起的现象,虽不经常发生,但是一旦发生,就会由于其影响巨大而难以应对。细砾模式认为,负性事件会消耗个体的精力和体力,长期积累,达到某一程度就会导致个体健康问题的出现,与之相反,正性事件带给个体的是积极的情绪体验,有益于保持和提高个体的身心健康水平(Rice, 2000)。

工作倦怠是个体长期应对不良工作应激细砾的最后崩溃阶段,其原因是工作要求和个体应对资源的长期不平衡或延长的工作应激效应(李永鑫,2003)。压力是应激的来源,在面对压力的时候,个体都要伴随着不同的生理和心理反应(赵世明,2011)。压力源的出现使得个体资源受到威胁,感受到即将失去已有资源,引发心理应激。丹汉姆列举出10项教师职业的压力源:缺乏社会支持、教师得不到应有的尊重、报酬和工作量不成比例、学生评价、缺乏非接触时间等(Durharm, 1992)。因此,根据对应激的分类,这些压力源会使教师感受到自身资源受到威胁或感到即将失去,虽不会产生不良应激巨砾,但会产生不良应激细砾。教师若长期面对不良工作应激细砾且不加改善,后期就会诱发由应激带来的工作倦怠。

3.1.2. 在重评途径中降低不良应激

个体的资源一旦失去或受到威胁,个体便会通过不同途径来抵消失去,避免不良应激。霍布福认为人们有多种途径抵消失去,其中最直接的途径就是替代,比如,某人会找新工作来维持自己的地位和收入。另一种方法就是重新评估情境和转移注意力(夏青,2018)。NMRE高的个体在面对不愉快的事件时会采用更多的积极应对策略(Mearns, 1991)。Catanzaro和Greenwood利用大学生做样本表明消极情绪调节量表与积极地应对行为之间呈正相关,与回避行为呈负相关(Catanzaro & Greenwood, 1994)。

心理应激出现后,“替代”作为一种消极的逃避问题的方法通常不被NMRE高的教师选择。当NMRE低的教师选择了“替代”,会以离任的方式进入其他行业来重新获得自身缺失的资源。而更多的教师会出于生计考虑不得不留任,依然处于教师这一行业,这就会使得NMRE低的教师被动选择重新评估,否则依旧会落入职业倦怠的圈子。NMRE高的个体通常在开始会选择重新评估现有资源,尽力走出当前困境,减少情绪耗竭的产生。而其他一些NMRE低不愿离任的教师被迫选择重新评估来调节自身应激状态,相比NMRE高的个体主动积极应对重评进行调节的教师,他们的消极应对方式依然面临着更高可能会卷入职业倦怠的漩涡。

3.1.3. 调节应激带来的抑郁情绪

抑郁是与职业倦怠相关度最高的因素之一,而在赛里(Selye)的应激反应模式中提到抑郁是应激中重要的心理反应之一。NMRE对抑郁有预测和调节作用,NMRE水平较低的个体的抑郁水平更高(Altan-Atalay & Saritas-Atalar, 2022)。

张桂青等人在测量教师职业倦怠与心理健康之间的相关性时发现,在教师心理健康评判的9个因子中,抑郁与职业倦怠的三个维度相关系数最高,焦虑次之(张桂青等,2007)。而Freudenberger (1974)和Harden (1999)虽然在抑郁和倦怠上持不同观点,但都认为它们在内容上存在一定的重叠。还有学者进一步发现,抑郁与工作倦怠的情感耗竭维度具有较高的相关,与人格解体和个人成就维度的相关较低(李永鑫,2003)。情感耗竭包含有精力衰退和慢性疲劳等内容,而这些被认为是抑郁的典型症状(Leiter & Durup, 1994)。即使学者们在倦怠的另外两个维度有所争议,却对“抑郁”与“情感耗竭”的关系保持一致观点,认为抑郁与情感耗竭具有高度的相关性。因此,当个体的抑郁情绪降低时,对缓解情绪耗竭和职业倦怠有显著作用。

Catanzaro和Mearns (1990)认为NMRE是并发抑郁情绪的重要预测因子,NMRE是一个可以部分解释抑郁情绪个体差异的结构,是期望某些行为或认知过程会缓解消极情绪状态,或诱发积极情绪状态。研究表明,即使在控制了基线抑郁情绪和负面影响之后,NMRE也证明了一年后测量的抑郁情绪之间的特定关系,说明了NMRE作为维持抑郁情绪的特定机制的有效性。表明NMRE并不仅仅是类似状态的短暂现象,也不是抑郁情绪的副产品,或者与其他相关结构是多余的(Davis et al., 2005)。表明NMRE对于缓解抑郁具有重要作用,并且这种作用并非暂时的,是长期较为稳定地在发挥作用。

综上,NMRE可在情绪耗竭未发生之时从抵消途径上选择重评的方式来减缓应激的发生,在耗竭出现之时,调节心理应激进入耗竭阶段带来的抑郁情绪。最后在职业倦怠的测量中表现出NMRE高的个体情绪耗竭水平低,NMRE低的个体情绪耗竭水平高。

3.2. NMRE对人格解体的作用机制

个体的行为受期望影响,人格解体这种消极行为也不例外。NMRE与控制点在期望上具有内在的一致性,NMRE高的教师与内控型的教师一样都会产生更多积极的期望,认为行为结果的产生受内部因素影响更多。而对职业倦怠中人格解体的解释率最高的是控制点,内控型教师的人格解体水平更低。因此,无论是NMRE与人格解体还是控制点与人格解体的负相关关系,他们在期望上的一致性才是人格解体与其产生负相关关系的内在缘由。NMRE高的教师和内控型教师一样拥有稳定且积极的期望,人格解体的水平更低。

笔者将这一作用关系绘制为下图进一步说明,具体见图2:

Figure 2. The relationship between NMRE and depersonalization

图2. NMRE与人格解体的作用关系

3.2.1. NMRE与控制点具有内在一致性

Catanzaro和Mearns后续研究中,提出了NMRE是属于类化期待的一种,它可以运用于多种情境(Catanzaro & Mearns, 1990)。我国学者(张昭,2015)也发现“消极情绪调节期待”是一种期望,这种期望包括消极的期待和积极地期待。前者指个体对调节消极情绪无能为力的期待,后者指的是个体对有信心调节消极情绪的期待。”由此可知,NMRE被我们迁移到其他情境时,迁移的是自己应对消极情绪的能力和信心。NMRE高的个体,在其他有消极情绪的情境下,也能保持较高和较稳定的信念和反应。换句话说,NMRE越高的个体,调节消极情绪调的信心期望不仅高且更稳定。

美国心理学家罗特认为在追求目标时,人们根据自己独特的经验会对情境做出最佳预期或态度,这种态度或预期是一种内化的预期,这种预期叫控制点(黄希庭,郑涌,2015)。控制点作为一种内化预期,是指由一种情境产生的期待类推到另一种情境,个体会把各种情境加以分类,从而区分出在某种情境中能否通过自己的努力行动或凭运气来获取强化物。如果认为强化事件的发生是由于自己的努力、能力或性格所致,我们称之为内部者,反之为外控者(黄希庭,郑涌,2015)。他们和NMRE高的个体都倾向将消极情境的调节归为自身能力,受环境的影响会更小,从而在其他情境中再次相信自己的能力和信念可以走出消极情绪。而且,NMRE的测量量表也侧面说明了这一点,分析对量表的验证研究表明消极情绪调节期待量表(NMR-Scale)与社会期望和Rotter的控制点量表存在适度相关(王国芳,杨晓辉,2015)。说明二者的得分具有内在一致性,在测量维度与具体内容的背后是具有关联的。

NMRE高的个体与内控型的人在“期望”上具有内在一致性,产生更多的积极期望,相信自身能力对消极情境的掌控与调节,受环境影响更少。会倾向通过自身的内部力量进行调节,采取积极的行动从而来减少消极情绪。

3.2.2. 人格解体受控制点影响

教师职业倦怠中的人格解体是一系列消极、冷漠的行为,表现在减少接触或拒绝接纳学生;将学生视为没有感情的事物等(杨秀玉,杨秀梅,2002)。根据罗特的社会学习理论可知,个体的行为或行为潜能会受到“期待”水平的影响。“期待”作为社会学习理论中的重要认知变量,是指个体在某种特定情境中,某一特定行为导致某种特殊强化的可能性。罗特把预期分为特殊预期和类化预期,前者属于特定情境下的预期,后者是运用于数种情境中的预期。也就是说,我们的行为受到各种各样的“期待”的影响,只不过有的只发生在特殊情境,比如对数学考试成绩的预期会基于先前的数学考试做出判断;有的会用于多种情境,比如对一个人的信任值期望水平,会基于多种情境下的信任事件来判断,也会将这一信任的评估用于多种场景。

已有研究发现中小学教师的职业倦怠与其控制点存在显著的正相关关系(徐富明等,2005a)。教师越多地表现为外控,他们的职业倦怠则越严重,而教师的控制点特征对职业倦怠的非人性化倾向(人格解体)的解释率最高,高达15.2% (徐富明等,2005b)。也即是当教师越多地表现为外控,他们的职业倦怠则越严重,内控型的教师人格解体水平更低,职业倦怠也相对更少。

我们在之前已经分析了控制点和NMRE在期望上的内在一致性,控制点是一种内化的预期,和NMRE中的期待一样是可以运用于数种情境的预期。控制点和NMRE与人格解体之间的关系实际是人格解体受到期待水平高低影响而产生的结果,NMRE水平高的教师或内控型教师的积极期待水平更高,更愿意采取积极的措施降低像人格解体这样的消极行为的产生,从而在测量时表现出NMRE越高,个体的人格解体水平更低。

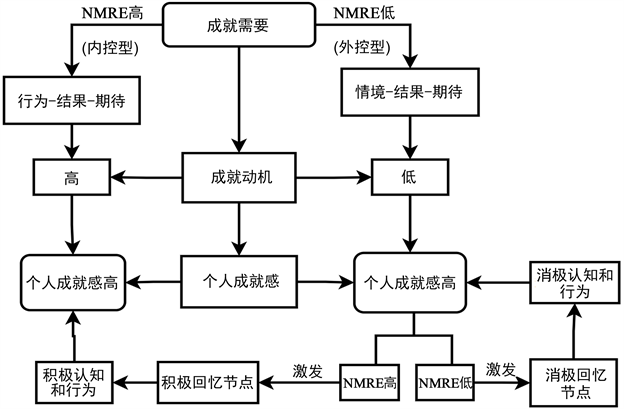

3.3. NMRE对低个人成就感的作用机制

成就感高低会受个体成就动机影响,在一定的范围内高成就动机者会体验较高的成就感。NMRE高的个体,多为高成就动机者,相比低成就动机者他们更容易获得高成就感体验。另一方面,NMRE高的个体会激发更多积极回忆节点,产生积极的认知和行为记忆,从而在低成就感出现后,能够寻求积极应对措施,减少低个人成就感。

笔者将这一作用关系绘制为下图进一步说明,具体见图3:

Figure 3. The relationship between NMRE and personal accomplishment

图3. NMRE与个人成就感之间的作用关系

3.3.1. NMRE调节不同的成就动机

法泊认为,教师职业倦怠最先开始于个人的低成就感,然后是非人性化和情绪衰竭(曾玲娟,伍新春,2003)。而对个人成就感具有预测力的变量是目的价值和成就动机。不同成就需要会形成不同的成就动机,而不同的成就动机又产生不同的成就感。

由上文的论述可知,NMRE高的个体为内控型人格,他们倾向将行为后果归因为自身原因。NMRE高的个体,倾向从自身角度出发考虑问题。因此,个体的成就动机中的期望值的高低会受到个体对自身能力评估的影响,NMRE高的个体,对行为–结果–预期值更高。海克豪森在动机作用模型中提到,高成就动机的人更倾向于为自己做出一个行为–结果–预期,而不是情境–结果–预期,这样他们就更有希望通过自己的行为对事情产生影响了(法尔克·莱因贝格,2012)。所以,NMRE高的个体,为高成就动机者,NMRE低的个体,为低成就动机者。而成就动机分数越高,个人成就感得分也越高,倦怠水平越低(司继伟等,2009)。因此,表现出NMRE高的个体成就动机也高,在职业倦怠中的低成就感水平也较低。

3.3.2. 激发回忆节点调节成就感

当个人成就感已经形成,个体通常会设法降低由低个人成就感带来的消极情绪体验。根据Bower的记忆网络工作模型,NMRE可以通过一些节点来表征,这些节点与积极应对行为、成功调节情绪的记忆、与积极情绪有关的节点相联系。这些网络节点激活的同时可以抑制与消极情绪有关的网络节点的活动,因此在消极状态下,高NMRE提供了更多的记忆中的积极内容来促进情感恢复,使他们在消极状态中更容易找到积极的内容(王国芳,杨晓辉,2015)。

所以,当个体已经出现了低个人成就感时,NMRE高的个体能够更快、更多地在诸多记忆节点中寻找到积极的应对行为和积极的情绪记忆。通过积极的情绪记忆唤醒个体更多的积极情绪体验,提升个人成就体验,同时也会并采取积极的应对措施来调节个体的消极情绪,用实际举措帮助个体更快走出职业倦怠中低个人成就感的体验。

总的来说,NMRE高的个体,在个体低成就感形成之前会帮助个体形成较高的成就动机,促进个体采取积极应对措施解决问题;在低个人成就感出现以后,又会帮助个体尽快寻得积极的记忆节点,尽快走出消极情绪。最后表现出NMRE与低个人成就感呈负相关关系。

4. 启示

虽然NMRE与教师的职业倦怠呈现负相关的关系,但并未表明这一负相关的关系是由NMRE直接作用于教师的职业倦怠水平的。通过对NMRE与教师职业倦怠关系的作用机制进行分析,我们发现个体资源与控制点、成就动机与目标,以及积极体验等都交织在NMRE与职业倦怠之间,他们对教师职业倦怠的作用才是NMRE与职业倦怠呈现负相关的背后原因。这使得在调节教师的职业倦怠上要考虑满足教师缺乏的资源;建立合理的激励机制,促进教师产生积极的期望来提升NMRE水平,并根据教师的控制点差异进行有针对性的培养,扬长避短;引导教师合理归因,提升教师的成就感。

首先国家需要明确并补充教师缺失的资源。考虑教师缺失的是人文关怀还是物质帮助,关注不同群体如中小学教师、男女教师、城乡教师等不同资源的缺失需求,有针对性地补充资源来减少由资源缺失带来的心理应激的产生来降低情绪耗竭。其次学校要建立激励机制,对教师的培养和评价需要有的放矢、差异对待。不论是内控型还是外控型教师都可以有差异地进行评价,鼓励教师扬长避短发挥自己的优势,增加面对消极情境的积极体验和期望,减少教师的消极言行。教师要自我反思,合理归因。行为结果的归因是一个总结也是一个开始,对过往事件的合理归因,对成败原因进行分析,为适当的成就动机的产生提供了新的依据,良好的成就动机促进个人成就感的提升,增加教师的积极体验,减少消极情绪。教师职业倦怠的降低离不开多方的共同努力,国家与学校和教师相互配合,一同促进教师队伍的健康发展。