1. 引言

自20世纪90年代以来,中国老龄化程度正逐步加深。根据2021年《中国人口和就业统计年鉴》,65岁老年人数量占总人口比重从1999年的6.9%上升到2020年的13.5%。然而0~14岁儿童的数量占总人口比重从1999年的25.4%下降到2020年的17.9%。年长人口数量增多和年轻人口数量减少导致了人口结构老化。可以预测,未来中国结构老龄化程度会进一步加深,个人预期寿命也会进一步提高。为应对长寿和老龄化所带来的冲击,我国拟出台了延迟退休和鼓励生育等办法。全面放开生育并配套实施生育支持措施以提高人口出生率,但延迟退休的实施目前还存在争议,但目前的绝大多数研究表明延迟退休政策对于缓解我国人口老龄化是存在正向的作用效果的。

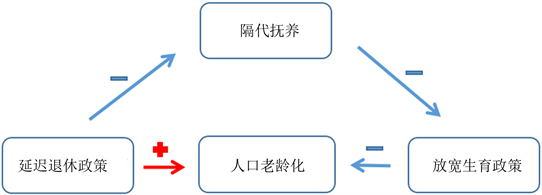

而其中,低生育率是导致人口老龄化的决定性因素。我国改革开放以来实行的严格控制人口出生数量的计划生育政策是艰难的同时也是科学的,所取得的人口控制成就举世瞩目,而对于实行严格的生育政策所带来的人口老龄化后果在当时也是有一定认识和准备的。随着我国人均寿命的不断提高,在中国跨入老龄化国家行列之际更应该对中国老龄化的过程、原因进行更准确的认识和分析,老龄政策的制订和落实要建立在对中国老龄化实际状况的认真分析和科学研究的基础上,人口年龄结构正在加速向老龄化过渡,老龄化的加速正在迅速改变这种随着生育率下降而形成的有利的人口年龄结构。从实际情况调查了解到,我国抚养少儿占比和社会总抚养占比差不多,2000~2010年社会总抚养占比和抚养少儿占比都表现出下降的趋势,主要原因就是我国实施独生子女相关政策,在很大程度上提高了育儿成本,导致抚养少儿占比下降。2010~2016年,社会总抚养占比和抚养少儿占比表现出上升的趋势,主要是因为实施了二孩政策,而抚养老龄人占比一直处于上升趋势,而且抚养老龄人占比上升的幅度明显较大,所以在一定程度上放宽生育政策并没有起到缓解人口老龄化的作用,而其中很大一部分是隔代抚养的中介影响。近年来,在人口结构方面尤其是人口老龄化趋势的研究中,与退休政策、人口生育率、养老金率以及社会保障建设等相关研究的数量不对称的却是隔代抚养问题的研究。隔代抚养作为关乎我国人口代谢、生育抚养的重要元素,作为祖辈参与甚至独立抚育孙辈的一种亲属间代为抚养的形式,是根植于我国传统文化中并普遍存在于中国家庭中的孩童抚养模式,隔代抚养问题的存在很大程度上削弱了延迟退休政策对于缓解人口老龄化的有效性。

2. 文献综述

2.1. 关于延迟退休的文献综述

近年来,人均寿命显著提高,但退休年龄较低,不适应当前社会发展,而法定退休年龄却一直沿用建国初期制定的政策,我国学界早在2008年就提出改革现行退休制度延长退休年龄的建议,但是由于公众舆论压力,该项建议一直被搁置。直到2014年,我国劳动年龄人口首次出现下降趋势,劳动力不足的局面首次凸显,该项建议才重回公众视线(王建勋,2019) [1] 。“十四五”期间我国老年人口将超过3亿人,劳动年龄人口数量逐年下降,养老金给付压力增大,延迟退休年龄是缓解这些问题的有效途径(田雪原,2022) [2] 。

通过对比分析各国退休制度,指出我国退休制度现存的问题,参考他国经验,对我国制度进行改进,但由于我国拥有较为传统且普遍的隔代抚养“文化”,延迟退休将减少老年人帮助子女照顾孙代的时间,其子女在面对就业压力时,可能选择推迟生育或降低生育水平,这将导致我国生育率的进一步下降。对于已经处于极低生育率的我国而言,生育率的下降削弱延迟退休政策的实施效果(王建勋,2019) [1] ,所以从代际抚育的角度切实考虑延迟退休可能遇到的问题并促进其稳健运行成为当务之急(乜也等,2021) [3] ,放宽生育和延迟退休年龄政策从长期而言都将提高我国的劳动力供给,但由于隔代抚养的存在,它们的齐头推进又将更加凸显我国家庭中父辈和子辈劳动力供给的冲突。根据上述文献综述可知,国内大部分现有研究均将前沿的统一增长理论与中国特色的家庭隔代抚养文化结合,评估了延迟退休年龄政策对劳动力供给的长期影响,突出了中国传统文化的经济影响,认为中国应该实施渐进式延迟退休年龄以应对目前人口老龄化趋势,在合理利用人力资源的同时兼顾家庭隔代抚养文化的需求。

2.2. 关于隔代抚养的文献综述

在转型期的中国,家庭结构呈现出小型化、核心化、多样化的趋势,“4-2-1”的现代家庭结构开始普遍。在当前人口快速老龄化、社会转型以及快速城市化的多重背景下,隔代抚育现象就开始成为常见的社会趋势。对被城镇职工养老保险制度覆盖的女性和男性继续研究,发现办理退休手续后照料孙子女的概率分别提高了30和16个百分点(封进等,2017) [4] 。由于目前我国托幼机制尚不完善,托儿机构供给也十分不足,而且费用昂贵,为减轻子女负担,很多老年人承担了照料孙辈的重任(王亚迪,2018;肖雅勤,2017;吴培材,2018) [5] [6] [7] ,且社会公众一般认为含饴弄孙能愉悦老年人,能够提高老年人的心理健康水平,但也存在过多的隔代抚养对老年人而言是厌恶品的可能。祖辈疲于照料孙辈,为避免过多参与隔代抚养,反而选择增加劳动供给,减少分配给隔代抚养的时间,而随着人口老龄化程度加深带来的劳动力供给不足问题,更加证明隔代抚养加深了老年人对自身就业和退休决策的影响(何圆等,2015;诸艳霞等,2018) [8] [9] 。

2.3. 关于人口老龄化的文献综述

人口老龄化又称“人口老化”,当一个国家或地区60岁及以上总人口的10%或65岁及以上总人口的7%即为该国家或地区进入老龄化社会(程志强等,2018;成锦等,2022) [10] [11] 。在1999年我国已经开始进入老龄化社会,不仅是世界上人口数量最多的国家也是老年人口数量最多的国家,因此,不仅要面临人口绝对数量过大的问题更是面临着人口老龄化的问题。呈现出老年人数多、速度快、规模大、未富先老以及地区和城乡之间差异大等突出特点(于莎,2022;高鸣,2022) [12] [13] 。而造成中国人口老龄化快速发展的原因,既是经济社会发展的自然结果,也是政策推行的产物(秦敏花,2019) [14] ,计划生育的基本国策,虽然完成了既定的目标任务,但同样导致了劳动力的大幅减少,未富先老格局已然形成(刘丹,2022) [15] 。此外,随着经济的发展和不断提高的社会福利水平使得我国的人均预期寿命不断上升,老年人口数越来越多。而人口老龄化的快速发展也必将带来一系列发展问题,例如:劳动力规模持续萎缩、社会养老负担加重、经济运行下行压力持续加大等(刘丹,2022) [12] 。在未来,中国人口老龄化程度还将继续提高,人口老龄化问题日益严重,所以人口老龄化问题本身以及它所衍生出的一系列问题也已经成为学者们当下所聚焦的热点之一。

上述文献为我们深入理解人口老龄化、延迟退休和隔代抚养等问题提供了重要思路,但大多数文献仅对其中一项或两项因素进行分析,没有将上述三个因素纳入统一分析框架,所以本文将基于隔代抚养的视角讨论研究延迟退休政策对于我国缓解人口老龄化程度的有效性问题。

3. 理论影响机制

3.1. 延迟退休对人口老龄化的直接影响

3.1.1. 缓解劳动力短缺问题

一方面,从劳动力需求的层面来看,随着经济发展飞速,对劳动力数量、质量和类别都有了更大的需求,而此前我国规定的劳动力退出市场的年龄已无法满足我国劳动力市场的需求。多方面综合考虑如何合理分配劳动力是作为国家政策制定者必须要面对的,一方面高效合理的利用老年劳动力资源,另一方面实现我国劳动力市场的整体和谐发展。

3.1.2. 减轻社会的养老压力

延迟退休政策是一项兼顾中青年人口与老年人口之间的代际公平的重要政策。在人口寿命明显延长的条件下,如果不提高法定退休年龄,同时还要维持养老金收支平衡,那么就需要大幅度提高就业者的缴费率或增加公共财政投入,增加以中青年为主体的劳动人口的养老负担。

3.1.3. 产生岗位创造效应

一方面,改革现行退休制度延长退休年龄一直未落地推行,是过程中一直有反对的声音存在,最主要的担忧之一就是改革导致本可以提供给青年人的岗位被老年人占用,即所谓“岗位占用效应”。岗位占用效应的存在使青年人就业形势趋于恶化,进而可能诱发更多的社会问题。从理论上说,延迟退休就是要保持已经达到退休年龄的工作者继续在原本的职位上进行劳动,这意味着减少了青年人进入职场的机会,对于青年劳动者来说是一种抢占就业位置的体现,但由于老年人已经掌握了长期以来的工作经验,因此符合岗位的基本要求,且工作年限和经验充足,对于工作内容也是驾轻就熟,但是即便到达退休年龄的老年人要离职,留下的职位也不一定适合青年劳动者。

而另一方面老年劳动力增多也可能产生岗位创造效应,增加劳动力需求,因此,延迟退休对青年劳动力的影响是不确定的,有研究发现,延迟退休政策对青年人就业数量、质量和结构不会造成很大的不利影响(李磊,2019) [16] ,而就我国总体而言,延迟退休年龄对就业的岗位创造效应足以超越岗位占用效应(张熠等,2017) [17] 。

总结延迟退休的多方面直接影响可以知道,国家推行延迟退休政策的初衷是为了应对人口老龄化,而青年与老年劳动力之间并没有直接性的替代关系,而是间接性的发展关系。从人口老龄化的角度来看,延迟退休实现了人力资本的高效利用;从社会养老金的角度来看,延迟退休有利于为青年劳动力减负;从就业的角度来看,延迟退休也可能是有益的。

3.2. 基于隔代抚养延迟退休对人口老龄化的间接影响

2021年6月26日,中共中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》出台,提出“实施一对夫妻可以生育三个子女政策,并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定,配套实施积极生育支持措施”。显而易见的是,这一决定的出台是国家尝试放宽生育来解决当下日趋严重的人口老龄化问题。

由于计划生育政策,“4-2-1”家庭已经成为我国目前最主要的家庭模式。而这种“倒金字塔”的家庭结构,也衍生出一些现实问题来。如何养老,如何教育孩子,身处“上有老、下有小”的中间层到底承受着双重压力。近年来,在高房价、高教育成本、高医疗花费这新的“三座大山”的挤压下,年轻一代的生活压力逐渐增大,特别是育儿成本的不断攀升,年轻夫妻已经丧失了生孩子的积极意愿。但是,人口的长期均衡发展、人口红利的长期可持续供给、人口结构的持续优化又都离不开生育,而人是社会性动物,这就决定了生育并不是一个孤立的环节,还必须紧跟着抚养教育。在我国,大部分年轻夫妇肩负着养家糊口、赡养老人的重任,双方都需要努力工作以减轻家庭负担,因而无暇顾及下一代的抚养与教育,造成了抚育的代际断层,把孩子托付给父母抚育成了无奈的选择。而这种隔代抚养的普遍存在,可以说已经是家庭教育中的“中国特色”了。

关于隔代抚养概念,可以解释为父辈长期与子女共同或单独居住,部分或全力抚养教育孙辈的抚养行为,是年轻父母因工作、离异状态等原因造成时间和空间上无法实现对子女全身心抚养教育,而把孩子的教育、生活等责任全部交给了父辈,或与年轻父母共同抚养子女的抚养模式,父辈自觉地成为全面照顾第三代的“现代父母”。

与此同时,父辈的退休年龄的选择受到众多因素的影响。从微观层面讲,现有研究主要关注决策主体个人特征:经济因素,如是否为退休生活费用做好了准备;工作相关的因素,如工资对于退休的影响等;时机和障碍因素,如是否为自愿退休等。但这些分析都离不开特定的社会文化背景,考虑到中国家庭的社会现实,隔代抚养和子女养老是影响微观个体退休决策的重要因素之一。由于隔代抚养的存在,又由于目前中国的公共托、育儿体系尚不完善,存在着私人月子中心会费高昂、月嫂服务收费贵且服务质量参差不齐、婴幼儿入托难等一系列问题,更是凸显出了隔代抚养在家庭分工中的重要角色,这影响或直接决定了适龄退休人员选择退休的时机,进一步影响着年轻一代的生育意愿。由上述可知,延迟退休政策和放宽生育政策都是国家为了解决人口老龄化问题而提出的两项应对措施,但由于隔代抚养问题的普遍存在,这二者之间存在着明显的冲突。

在传统的中国家庭中,出于家庭分工中隔代抚养的需要,适龄中老年人将会选择按时退休甚至申请提前退休,能够早日回归家庭方便全职照料孙辈,从而可能产生劳动力短缺的现象,由此提出延迟退休政策,延长适龄退休人员的工作年限,保证劳动力充足;而延迟退休政策的实施又降低了父辈为子辈帮忙照料孙辈的可能性,由于缺少父辈对于隔代抚养的参与,子辈会顾及到生育有可能产生的一系列来自生活和工作中的压力和困难,进而选择延迟生育甚至成为丁克一族,这将导致生育率进一步降低,促成少子化趋势的进一步发展。最终,由于隔代抚养的存在,延迟退休政策很可能会造成与放宽生育政策鼓励年轻夫妻积极生育所希望的方向相反的结果,从而削弱了延迟退休政策对于缓解人口老龄化趋势作用的有效性(图1)。

Figure 1. The direction map of the impact of delayed retirement and relaxation of childbirth policies on population aging

图1. 延迟退休及放宽生育政策对人口老龄化影响方向图

4. 政策建议

4.1. 辩证看待延迟退休的政策效应,推动渐进式延迟退休

延迟退休年龄本质上还是会对就业形势以及劳动力市场发展造成直接或者间接的影响。任何制度的落实都会具有正反两面,对于延迟退休来说也是一样,并没有完全不存在弊端的制度。所以,只有选择在合适的时机,才能进一步推动渐进式延迟退休政策的落实发展,当整体经济环境形势向好的时候,尤其是当新增就业岗位能够满足新生劳动力和延迟退休人员的就业需求时,才能够有效弱化延迟退休所可能产生的负面作用。除此之外,在推行延迟退休年龄政策的同时,必须做到实事求是,科学地划定退休年龄界限,根据不同行业的工作性质、劳动者身体状况、受教育情况等因素的影响,充分考虑各行业的特色,实施灵活的退休年龄政策。

4.2. 建立退休奖惩机制,完善养老保险的运营机制

提出延迟退休政策的根本目的就是缓解人口老龄化程度,而从中衍生出的应对老龄化背景下的养老金支付压力。关于养老金制度,可以建立延迟退休奖惩机制,制定多缴多得、长缴多得的激励政策,让退休前的缴费金额、工作时间同退休后的养老待遇直接挂钩,提高单位和职工参保缴费的积极性,通过优化养老金灵活缴费制度引导激励公众合理选择退休时间。劳动者工作年限越长、缴纳养老保险的年限、费用越长,退休后的待遇越高,理性的劳动者较大概率会选择延迟退休以便于退休后可以获得较高的退休待遇,这样不仅可以充分调动劳动者的劳动积极性,而且可以缓解当前相当多劳动者不满延迟退休的困境,更可以缓解当下养老财政支出对于年轻劳动者的压力。

4.3. 兼顾隔代抚养的需要,合理制定人口政策

科学制定人口生育政策,精准把控宽松生育政策对人口结构经济发展的影响效应。在看到放宽生育对缓解人口老龄化问题的同时,也应看到其所带来的潜在劳动力短缺对经济发展所造成的不利影响,要正确对待人口与经济的关系,树立多目标协同发展的生育政策改革理念。

由于隔代抚养在中国传统家庭文化中的重要角色,又考虑到隔代抚养行为与中老年人劳动参与之间所产生的冲突问题。一方面,鼓励有条件的家庭通过雇佣钟点工、住家保姆、家庭教师,鼓励外出务工父母携带子女当地就学,进一步减少父辈隔代抚养的需求;另一方面,建议政府应该加大公共幼儿照料机构的建设力度,减少年轻父母对父辈隔代抚养的需求,满足青年一代父母对幼儿照料的需求,以减少中老年群体的家庭照料负担;最后,政府和相关工作单位应该对提供隔代抚养的群体尤其是女性中老年人在劳动参与方面给予足够的关注,完善女性中老年劳动者的就业制度,为家中女性中老年人分担家庭压力,促进中老年女性平等就业。

4.4. 减少退休改革阻力,完善相关配套政策

一项制度要顺利实施,让社会大众乐于接受,离不开社会各领域其他措施的配合,所以在推进延迟退休政策实施的过程中,应该出台系统性的保障措施。在推行过程中,国家应在医疗卫生领域进一步解决广大人民群众医疗保障问题,建立健全多层次医疗保障体系,扩大城乡居民大病保险承保范围,着力减轻城乡居民看病负担;在失业保障领域,国家要大力推动大众创业、万众创新,出台就业扶持政策,规范用人制度,消除就业歧视现象,实现人力资本的高效利用,另外,破除退休人员再就业壁垒,在渐进式延迟退休年龄的同时,也应着力关注退休人员的再就业。一方面在适合退休人员再就业的领域要打破就业壁垒,鼓励退休人员树立再就业的观念,丰富老年生活,重新融入社会生产当中;另一方面也要保障退休人员的合法权益,退休人员在整个社会分工当中相对处于弱势地位,在促进再就业的同时,也要对涉及切身权益的问题进行保障,消除退休人员再就业的后顾之忧。最后,政府在推行延迟退休政策的同时,应制定并随时调整经济政策,引导产业结构升级,促进劳动力市场的协调发展,从而推动延迟退休政策的发展。