1. 引言

随着多媒体技术的发展,投影仪、拼接屏、数字音视频等多媒体设备已大量走进教室。但在教室环境空间的设计中,声学环境设计往往受到忽视,导致诸多多媒体设备未能发挥其该有的能量。教室空间作为传道受业解惑的场所,语言交流是其核心功能。语言清晰度(Speech Intelligibility)仍是最能直观反映出主客体需求的声学指标,在教室空间的设计过程中,室内装修是该指标实现的载体。

信噪比和混响时间是影响教室环境语言清晰度的两个重要因素。既往研究表明:教室室内信噪比的最佳下限值是15 dB (A),继续提高信噪比,教室室内语言清晰度并无明显改善 [1] 。我国教室室内最佳混响时间在学术界已有相关研究,但相关研究中都只对中频段(500 Hz、或500~1000 Hz)有要求,而对于整个频段的混响时间并未涉及,同时国家官方机构仍未颁布相关文件 [2] 。在行业实践中,小空间低频驻波逐步受到从业者的重视,而教室空间亦有大空间与小空间之分。因此,本文以广西某高校多媒体教室的环境设计与声学设计的优化设计为例,将混响时间与低频驻波的消除作为探索重点,从整体性设计的角度对其优化设计策略进行探讨,并采用专业声学模拟软件EASE进行声场模拟,分析优化设计前后的混响时间对比。

2. 教室设计的相关概述

2.1. 教室环境设计概述

教室环境设计发展至今,已是一个综合性的领域,涉及到多个方面,包括空间布局、家具设计、照明、色彩搭配、技术设备整合等,这些元素共同影响着学生的学习体验和教学效果。古人有云:有师便有道,传道之所便为教室,教室和教室连在一起便是学校。苏联大教育家苏霍姆林斯基十分重视校园环境和教室的建设,他曾指出:“用环境,用学生自己创造的周围情景进行教育,这是教育过程中最微妙的领域之一” [3] 。如今,中小学、大学不同学习阶段的教师设计虽略有不同,但它们都遵循一套共同的设计原则:首要条件是确保足够的自然采光、流通的新鲜空气和适宜的湿度,以维护学生的生理健康;其次,则是要充分利用并巧妙设计环境中的各个元素,以期对学生的心理世界产生积极的、无形的熏陶作用,从而维护并促进其心理健康。

2.2. 教室声学设计概述

2.2.1. 教室声学环境设计

良好的教室声学环境设计对学生的学习体验和教学效果有着重要的影响。教室作为典型的声学空间,声环境设计是教室环境设计中极为关键的一环,它涵盖了教室体型设计、声音的传播、吸声与扩散、隔声与降噪等诸多内容 [4] 。鉴于声音传播具有特殊的物理特性,教室的形状和大小会影响声音的传播,适当的房间体型设计可以减少声音的反射和共振,改善声音分布。吸声与扩散是指在教室内部减少声音反射和回声的能力,通过合理的吸声、扩散材料和结构设计,可以降低教室内的混响时间,提高语言清晰度。隔音是指在教室内外阻止声音传播的能力,良好的隔音设计可以减少外界噪音的干扰,同时也有助于防止教室内部声音影响到周围的教室。此外,教室内的音箱、麦克风等设备需要被合理地安置和配置。在教室环境空间设计不仅需要将以上诸多内容进行整合设计,更需将建筑声学的基本原理贯穿于设计中,才能打造出艺术与技术统一的教室环境空间。

2.2.2. 教室声学环境设计

Table 1. Limits of acoustic design standards for classrooms in different countries (or Organizations)

表1. 不同国家(或组织)教室声学设计标准限值

随着公众对教室内部声学环境质量意识的提升,教室声学设计的标准制定已成为建筑声学研究领域中的一个核心议题。如表1所示,世界卫生组织(WHO)以及众多欧美发达国家已纷纷确立或正在进行制定关于教室声学环境的专门标准和准则。我国虽国家官方机构仍未颁布相关文件,但学者王季卿、顾樯国在国际噪声控制会议(Inter-noise)对教室的最佳混响时间进行相关阐述,认为最佳混响时间(500 Hz)为 ≤ 0.9 s [5] 。因此,本文以此建议值作为混响时间的设计目标,将教室环境设计与声学设计相结合的整体性设计。

2.3. 教室环境设计与声学设计的关系

2.3.1. 声学设计是教室环境设计实施的落脚点

声学设计是教室环境设计中重要的一环,它关注的是如何通过合理的声学处理来创造一个有利于学习和教学的环境。声学设计的目标是最大程度地减少噪音、提高音质,确保学生和教师在教室内能够清晰地听到讲座、讨论和其他教学活动。而教室环境设计则是将声学设计基本原理实施贯彻的过程,才能创造出一个良好教师环境,从而提高教学效果和学生的学习体验。

2.3.2. 教室环境设计是声学设计的具体表现

在教室空间环境的设计过程中,无论是新建还是改建项目,都需要依据室内工程的施工图纸来进行装修作业。室内装饰设计在这个过程中扮演着关键角色,它不仅关乎美学表现,更是实施教室声学优化设计的具体手段。教室空间的环境设计必须符合建筑声学的各项技术标准,比如控制混响时间、保证语言清晰度以及适宜的早期反射声分布等参数。同时,声学空间形态的设计以及界面材料的选择,均包含在室内装饰设计的范畴之内。因此,教室环境空间的声学品质是通过精心设计并实施的室内装饰方案得以具体展现的,并且在整个施工阶段,每一处细节都应当兼顾视觉审美和听觉感受的要求,确保最终的空间功能满足教育活动的需求,创造出利于学习交流的良好声环境。

2.3.3. 教室设计是环境设计与声学设计的统一体

教室设计是一个涵盖了多元要素的整体性工程,其中环境设计与声学设计两者关系尤为紧密,共同构建了教室设计的核心部分。尽管建筑声学设计与环境设计在专业领域存在显著区别,但在进行教室设计时,恰当地协调和处理这两者之间的关系,是创建具有良好视听环境教室空间的前提和基础。旨在使声学设计与装饰设计能够深度融合、互补互促,从而达成一种和谐统一的有机状态。

3. 改善教室室内环境与声学环境的措施

3.1. 教室体型优化设计

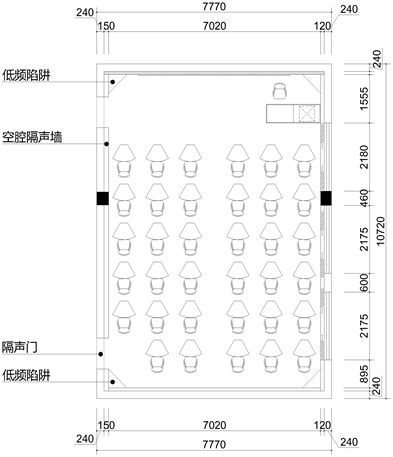

从使用功能及室内声场分布考虑,矩形平面的教室空间是适宜的。但空间的长宽高比例直接关系到室内的共振频率,当其比例共振频率出现相同倍数或整数倍时,导致某些频率上的声波能量相加,让共振增强很多倍。为了消除房间共振的产生,需对空间内长宽高比例进行修正,尽可能避免出现正矩形平面或长宽高比例为整数倍的空间体型。同时,基于教室空间大小及其特殊性,不能单纯依靠几何声学理论对其最佳混响时间进行控制,还需根据波动声学对500 Hz及以下低频的针对性吸声,如在教室空间墙角处设置低频陷阱(见图1)等优化措施,对空间体型进行塑形。

在讲台上方结合吊顶设置反射板,其作用是将讲台上发出的声音导向教室后方区域,能有效提升后

Figure 1. Layout plan of multimedia classroom in a university in Guangxi

图1. 广西某高校多媒体教室平面布置图①

排座位的声压强度,提高中后部学生对言语内容的理解度和清晰度。

3.2. 声学材料优化设计

3.2.1. 低频陷阱

低频陷阱是声学设计中专门用于吸收低频能量的装置。在多媒体教室中,越小的空间越容易产生低频驻波,低频的吸收则是声学设计中老生常谈的难点,因此安装低频陷阱是很有必要的。室内产生低频驻波的位置是可以根据声波的传输特性计算得来,不同体型的多媒体教室空间有着不同的低频驻波点,也可将低频陷阱与置物柜及投影幕布整体设计可以空间更有统一性,利用前墙上的投影置物柜和设备柜来增加吸声表面,以减少前墙面的反射。

3.2.2. 地面与天花选材

众所周知,绝大多数教室空间现仍采用瓷砖地面,瓷砖地面的平均吸声系数为0.03,属于反射性强的地板材料,因此,地面选材应考虑吸声系数较大的柔软材质,如地毯等。不仅具备良好的吸声效果,同时在课堂中能够减少桌椅时常与硬质地面材料摩擦发出尖锐的噪声。

天花选材选择声场扩散材料,结合梁体设置扩散节后,可以帮助打破声波的反射,减少驻波的产生,提高声学环境的自然感,以确保在教室内实现声音的均匀分布。GRG (玻璃纤维增强石膏)材料是一种轻质、高强度、吸声性能良好的材料,可用于减少天花板的声学反射,能够有效调谐声场均匀度。

3.2.3. 墙面吸声

在教室空间中,处于需要具备良好采光的先决条件,通常都会开设大面积的窗户。而门窗是导致声场分布不均匀与背景噪声过大的重要原因之一。普通玻璃窗户的平均吸声系数仅为0.18,因此,为了减少窗户对声场的影响,需在窗户的对面墙增设如声学调谐板等强吸声结构。为了能使窗户具备良好的隔声效果,设置双层或三层隔声玻璃是有必要的,此外,厚实的窗帘是极佳的吸声材料,18盎司/m2窗帘的平均吸声系数可达到0.52,安装厚实的窗帘是一道天然的“可调式”吸声材料。

3.2.4. 家具选材

在教室内的家具选材对室内声场亦有影响,家具表面选用木质家具能够因其内部孔隙结构,相对于金属或玻璃等硬质光滑表面更能吸收和散射声波,降低回声和混响时间。座椅使用软垫座椅,软垫能吸收一部分声波,减少声音的反射和传播。

3.3. 隔声降噪优化设计

3.3.1. 门窗的隔声

在声学空间中,门窗是隔声的薄弱环节,一般门窗的结构轻薄,而且存在着较多的缝隙,因此,门窗的隔声能力往往比墙体的隔声量要低得多。一般的普通门的隔声量大致为20 dB,质量较差木门或钢木门隔声量甚至低于15 dB,因此,需要设置专门的隔声门提高隔声能力。窗户的隔声与门的隔声同样重要,要想窗户具备良好的隔声性能,需要设置两层或三层隔声玻璃,同时为了避免温和效应,各层隔声玻璃的厚度也不宜相同,同时注意控制窗框与墙体之间的密闭处理。

3.3.2. 墙体的隔声

声音的隔绝分为空气声隔绝与固体声隔绝,根据质量守恒定律,墙面厚度增加一倍的隔声量只增加了6 dB。显然单靠墙体或增加其厚度来获得更多的隔声量显然是不经济的,在教室空间装修期间,在需要隔声的墙面贴上隔音毡,预留空腔,使之形成留有空气层的双层墙,则在总重量不变的情况下,隔声量会有显著的提高。双层墙提高隔声能力的主要原因是:空气层可以看成是与两层墙板相连的“弹簧”,声波入射到第一层墙时,使墙板发生振动,该振动通过空气层传到第二层墙时,由于空气层具有减振作用,振动已大为减弱,从而提高了墙体的总隔声量。形成的空腔还能为增设嵌入式补声音箱提供条件,提供良好的听觉效果而不改变视觉效果。

3.4. 电声系统优化设计

3.4.1. 音箱点位优化设计

在设计多媒体教室的音响系统时,确实需要综合考虑多个因素来确保教学质量与听课体验。如图2所示,主音箱通常设置在讲台附近的第一排学生上方,将其整体设计与讲台顶部反射板上。安装于此能够有效避免声音循环反馈造成的啸叫现象,另外这样可以减少直达声与反射声的时差,保证前排学生不会因距离音箱过近而感到不适,同时让声音能够更均匀地覆盖到整个教室中心区域。

Figure 2. Partial rendering of multimedia classroom in a certain university in Guangxi

图2. 广西某高校多媒体教室局部效果图①

空间较大的教师还需增设环绕声音箱,环绕声音箱的作用是提供一定的空间感和沉浸感,它们一般设置于教室中后部两侧墙壁上。在整体设计中,采用隐藏式环绕音箱可以镶嵌于侧墙的空腔中。环绕声音箱同时能够为教室中后部由于主音箱声能衰减进行补声,对提高教室后半区的语言清晰度具有重要作用。音箱安装时需要根据教室的大小和形状调整角度,指向主收听区,以实现良好的立体声覆盖和声音扩散。

3.4.2. 传声器优化设计

在扩声系统中,传声器(即话筒)的质量直接影响到声音拾取的清晰度和稳定性。动圈式话筒和电容式话筒各有特点,而在多媒体教室场合,由于需要捕捉教师清晰、细腻的语言,通常使用灵敏度较高、响应速度快且指向性好的电容式话筒,但其超高的灵敏度往往在使用中容易受声学环境及噪声的影响,因此在安装时要注意话筒的摆放角度和位置,需要经过反复调校。此外,为了增加教学灵活性和互动性,增设手持无线话筒及领夹式无线(动圈)话筒,可以让教师摆脱固定位置的束缚。因此在扩声系统设计时需配合数字音频技术,能够快速切换两种类型传声器的工作模式,以满足课堂需求。

3.4.3. 音频控制系统优化设计

音频控制系统由数字音频处理器(DSP)、反馈抑制器及功率放大器等组成。在设计多媒体教室音响系统时,数字音频处理器在多媒体教室环境中扮演着核心角色,通过其强大的信号处理能力和灵活的配置选项,将系统目标声压级设定在80 dB左右是比较适宜的,既能保证语音清晰度,又不会因为过大音量引起学生的不适或听力损伤。反馈抑制器能够有效避免因麦克风拾取到音箱发出的声音而导致的啸叫问题。功率放大器作为音频信号放大的核心部分,为了确保功放能够在长时间、高强度工作下保持稳定,通常选择额定功率高于实际需求功率约1.5至2倍的功率放大器。这样的功率储备不仅能够应对瞬态大信号的冲击,避免功放因过载而受损,还能提供充足的动态余量,防止在播放音乐或讲话的峰值时段音箱因驱动不足而失真或烧毁。

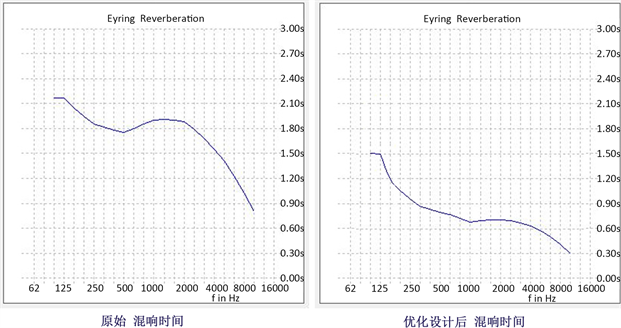

Figure 3. Simulation comparison of reverberation time before and after optimization design of multimedia classrooms in a certain university in Guangxi

图3. 广西某高校多媒体教室优化设计前后混响时间模拟对比图①

如图3所示,通过以上优化措施,采用声学模拟软件EASE进行声场模拟,本案例的全频段混响时间均有降低,其中500~1000 Hz由原始声场的1.75~1.9 s下降到了0.7~0.8 s,符合设计目标。此外,设置低频陷阱后,教室内的低频混响时间也有明显降低。

4. 结语

随着多媒体技术在教育领域的广泛应用,教室环境设计的重要性日益凸显,其中声学设计作为关键一环,对于提升教学质量和学生学习体验起着至关重要的作用。高校多媒体教室环境设计与声学设计的有机结合,不仅能满足现代教学对视听环境的高标准要求,还能在一定程度上促进教育资源的高效利用和可持续发展,为建设现代化、人性化、绿色健康的教学空间提供了有力支撑。未来,随着科技的进步和设计理念的更新迭代,教室声学环境的优化设计将更加精细化、智能化,不断推动教育环境向着更高品质的方向发展 [6] 。

注释

①图1~3来源:作者自制