1. 引言

书法在2008年(第二批)被中国文学艺术界联合会书法家协会申报并取得成功,它被划分到国家非物质文化遗产代表性项目名录中,属于非物质文化遗产中传统美术类别。

汉字书法被称为“书法”,是中国流传千年的一门传统艺术,用于书写汉字。经过数千年的发展,中国书法从甲骨文、金文逐渐演变为大篆、小篆、隶书,并最终形成了东汉、魏、晋时期的草书、楷书、行书等多种书体。书法艺术是中华文明的象征,也是中华民族特有的视觉符号。它作为一门艺术,其中也蕴含着丰富的美学精神,将其形态作为设计灵感和创作元素,与现代设计相融合,对于书法艺术来说是一种传承,而对于现代设计来说也是一种创新 [1] 。通过书法作品,中国人表达了特有的人格风范和性情志趣,书法已成为中华文化不可或缺的重要组成部分。

2. 非遗文化一一书法(草书)

2.1. 草书的起源

中国的文字从古到今,从未间断过,如同一条绵延不断的河流,从古代一直流淌到今天。中国在古时候属于世界上四大文明古国之一,在那时,就有着自己的文字和语言。一个国家的文字承载着一个国家的历史和文明,中国的文字始于图画,祖先们用一个符号去代表一类事物,但文字最初是图画文字。从商朝时期把文字刻画在动物龟甲和肩脾骨上的甲骨文;到商周时期被称之为“金文”;随后在春秋战国时期文字转化成大篆,直至秦朝,秦始皇规定使用小篆为规范文字。随着书写形式的形成和逐渐规范,对篆字进行简化处理,被称之为“隶书”,人们书写时为了更加快速,书写方式更加便捷,于是草书的形式就渐渐开始萌芽出现。

草书中的“草”字,就有草创、潦草的意义,草书字体最大的一个特点就是书写速度的提高,它高度概括了文字在偏旁和部首中的特点,形成了一系列有规律的规则写法,不仅提高了书写速度与效率,还使整个书法融入了书写作者的性情,为以后各个书法家塑造书法个性发挥了作用。

文字的演变一直到草书的出现,从草书的形成发展过程中发现中国文字的发展是一脉传承的,文字的演变随着书写速度的提高逐渐简化,草书也是在文字演变的长河中充分发挥着它的价值和作用。

2.2. 草书的发展和演变

草书的发展可以追溯到战国中期,从汉代末期以来渐渐形成体系且一直发展到民国时期,先后经历了战国中期–秦朝–汉朝–三国魏晋时期–唐朝–宋朝–元朝明朝–清朝–民国等时期,在各个历史时期都有其发生的意义与价值和所带来的社会影响。

汉代末期,草书发展成为章草,且发展的已经逐渐成熟和普及,当时一些书法家也创作了一大批的作品;三国魏晋时期,章草发展到一个鼎盛时期;东晋之后,随着楷书的形成,章草的发展呈现没落的趋势,但是书坛大家王羲之的出现将章草演变的更加流畅,被称之为“今草”,今草的出现使草书进入一个全新的境界一直影响到唐朝的汉字发展;唐朝的张旭在王羲之的基础上,使今草变得更为潦草,笔画也更为简省,于是“狂草”就出现了;宋代的黄庭坚在继承张旭狂草风格的基础上,又不断深入形成自己的书写体系,使得狂草在宋朝达到成熟到了元朝,章草又得到了重视,唤醒了章草的生机,随着历史足迹的向前迈进一直到民国时期草书又再次兴起,民国出现了一批草书书法家,如于右任,更是潜心研究草书,最后总结了标准草书写法,使得草书具备了理论支撑。

2.3. 草书的分类及其区别

草书的分类有三种:章草、今草和狂草,这三个类别始终贯穿于草书的发展脉络,它们之间的关系也是层层递进的,后一个类别是前一个类别成熟与优化的体现,见图1。

Figure 1. Categories and development of cursive script

图1. 草书的类别和发展脉络①

草书书写类别主要是从字体结构,连带关系,偏旁部首和书写速度上有一定的区别。章草在结构上像隶书一般,比较的方整和扁平,体势处于横式;用笔很多都保留隶书圆润的笔法,保留了隶书当中一个明显的笔画——波挑;在连带关系上,只是单字之间笔画的呼应,并没有字与字之间的连带,相对来说还是非常的规整,风格比较古朴典雅。今草已经完全脱离了隶书的影响,成为完全独立的草书书体,一些方笔和折笔减少,使转和翻折增加,非常流畅,今草突出的特点,首先是在结构上已经不受方块字的局限,体势比较的多变,线条如行云流水一般,非常的灵动多变;在偏旁部首上,更为精简、概括,简化的程度提高,完全形成符号化的语言;在笔画的连带关系上,已经是字与字相互呼应,上下连贯,表现出书法作品的整体性要求。狂草是在今草的基础上发展起来的,它夸张了今草的体势和形态,它最大的特点就是线条的充分表现和运用,突出了书法的连带关系,几乎把这种连带的关系表现到了极至;它在偏旁部首上更为的精简,且同一个偏旁部首也出现了多种写法;它的结构形体已经没有特别的规定,基本书写都是呈上下连贯的趋势行走,字与字之间连绵不断,上下呼应,连为一体;但是狂草书写难度很大,变化多端 [2] 。

3. 草书形态在公共空间上的设计应用

3.1. 公共空间

公共空间就是指那些供人们日常生活和社会生活公共使用的室外空间。它包括街道、广场、居住区户外场地、公园、体育场地等 [3] 。根据居民的生活需求,在城市公共空间可以进行交通、商业交易、表演、展览、体育竞赛、运动健身、消闲、观光游览、节日集会及人际交往等各类活动 [4] 。社区公共空间作为城市公共空间的一部分,它为大部分城市居民提供了社会交往及公共活动的空间,它是人与人相互联系的场所,促进居民之间情感沟通与交流和公共意识的萌发与培育。

3.2. 国内设计应用

3.2.1. 2021年“设计上海”中国草书公共座椅

草书形态在公共空间上的设计应用相对来说还有待进一步探讨和挖掘,国内提取草书形态从而设计出相对应的公共产品中比较典型的案例就是中国草书公共座椅。该产品的设计师名叫杨阳,她将中国风的艺术形态和气韵通过书法——草书来进行呈现,是对二维书法的三维表达。

该产品是以草书为文化内核,座椅为载体,体现出书法字体与艺术的结合从而推动艺术设计的传承与创新。它属于公共设施的范畴,把它放置于任何公共空间中都能够吸引人们驻足观看,给人们提供了崭新的视角和机会,让他们去触碰艺术、文化,并于所在的公共环境形成互动。

草书作为中国非物质文化遗产的一部分,设计师们通过对非遗文化的深入了解和探索,深入发掘草书的书写魅力,并以中国传统书法发展源远流长的历史脉络为基石,将草书狂放不羁的韵味,传统书法的发展脉络与公共活动空间中各项设施的设计三者进行融合贯通,从而打造出既符合当代人审美需求又满足公共空间的价值的耀眼璀璨的钻石。使得我们的公共空间设计逐渐走向成熟,提高城市的整体设计水平,营造一个美丽和谐的文明城市,并服务于城市里面的每一位人。

3.2.2. 国风椅

书法作为中国传统文化要素之一,是无言的诗句、无形的舞蹈、无图的绘画、无声的音乐。书法在书写过程中通过“摆动”、“平动”、“提按”、“绞转”等多种书写笔法形成了书法书写上的立体空间。

书法的成果是二维的,但是书法的运动过程却是三维的。该作品是设计师在书法的形成逻辑上并加以创造出无数的形态和样式,将书写的逻辑融入到公共艺术作品中,增加人们与公共设施的可互动性;运用现代材料与传统草书书法艺术融合,将书写过程中表面所形成的纹理反映到设计实践中,从而体现出草书书法的路径、线条与毛笔运动的截面形成一种立体书法符号语言,将静止不动的公共座椅与马路上形形色色的人们交相呼应,在满足人们基本的休闲和娱乐需求时,还能够增加人与物体之间的关联性。通过创意的视角将空间、艺术和草书书法三者结合,使得将人们和美丽的城市联系在一起,成为一个独具中国风的艺术形态与气韵的公共艺术作品。

3.2.3. 四川蓬溪书法建筑

中国著名建筑师王永刚在四川蓬溪设计并建造了一组书法建筑,做为艺术交流、展示的空间。这不仅仅是他开始试着与书法艺术家合作,而且最关键的是建立起与当地的生活环境发展密切相关的公共设计。

王永刚将曾来德创作“芝”、“溪”、“河”三个书法作品在篷溪县城郊的芝溪河边上进行设计实践。他之所以选择曾来德创作的书法作品为其设计基础,是因为曾来德的背景与四川蓬溪有着千丝万缕的联系,曾来德就是从篷溪走出来的且具有创新精神的书法大家,王永刚将曾老对于家乡的情感通过书写自然转移到这个特殊意义的作品中。力求将三个字的选址、动态、空间与现场最大化融合,并吸收“芝”、“溪”、“河”里的草书章法、用笔和气韵的流露。

书法的书写过程与音乐和舞蹈相似,流动的时间、节奏、韵律、象形、表达情感和意境。三个建筑由河边湿地的长廊——“芝”、山脚下的艺术展厅——“溪”、谷底的艺术会馆——“河”,构成一个书法建筑的群落,用三个小建筑来支撑河边湿地公园的空间结构。这三个书法建筑地,分别对应其内在的生态性。跳跃的溪和舒缓的河不时唤起老蓬溪的城市记忆。将书法文化融入到公共空间设计应用中,既体现了设计师对于传统文化的继承和发扬,也象征着新时代背景下的传统文化与现代城市发展的人文内涵。

3.3. 国外设计应用

3.3.1. 韩国草书飞龙桌椅系列设计

韩国艺术家Chulan Kwak的草书飞龙桌椅是一项充满创意和文化交流的公共空间艺术项目,它将中国书法元素巧妙地融入到现代设计中,为城市带来了独特的艺术体验,该作品有助于传播文化、推动艺术创新和丰富公共空间。他以中国书法作为创作原型,这反映了跨文化的艺术创意。他从中国书法中汲取灵感,并将其重新演绎,创造出具有现代感的艺术品,这种跨文化交流有助于推动不同传统之间的艺术互动。作品中的线条从棱角分明的形态变为蜿蜒柔和的线条,呈现出连续弯曲的运动趋势,这种视觉效果可以引导观众的视线,营造出动态和流畅的感觉,通过这种视觉表现,艺术家可能试图传达书法中的笔触和线条的动感和变化。这一系列作品以书法笔触的运动过程为灵感,将书法中的线条和动态元素融入到家具设计中,为人们提供了一种独特的文化体验。艺术家开始关注到草书章法中字间转折节点的大小、高低错落关系所产生的整体视觉节奏与审美韵律,并通过三维的视觉语言进行表达。这种对草书章法在三维空间中的重构,展现出草书飞动游走、一气呵成、首尾咬合的视觉审美张力,作品宛如潜藏的蟠龙,给公众以独特的情感体验 [5] 。从二维书法草书在三维形态的转化方式上,将传统草书书法元素与现代设计进行有机结合。

3.3.2. 意大利那不勒斯阿夫拉戈拉高速列车站

由世界著名设计师扎哈·哈迪德设计的意大利那不勒斯阿夫拉戈拉高速列车站就是将草书书法笔画线条的变化与公共建筑设计中各种组成构件的关系进行了深层次的结合,例如中国古代草书书法家之一的黄庭坚在《诸上座草书卷》中“僧”字的立人偏旁笔画线条向上和向下的协调之势与该高速列车站中建筑的两端和中间部分角度和体量上的变化,就构成了草书书法形态所在建筑空间上起承转合之意,与草书书法线条的“一波三折”有异曲同工之妙。书法讲究的就是均衡和意境,这与公共建筑设计中各个组成构件相互平衡和协调的关系不谋而合。

书法与公共空间建筑都是通过局部构件的长短变化来协调整体空间形态,在丰富空间形态的同时,达到整体结构的均衡稳定,这也是书法所要向我们传达的意境之美,将传统草书书法内核与城市公共空间建筑巧妙结合在一起,赋予其深层次的文化内涵,从而使得中国传统文化开遍世界各地。

4. 创新设计实践

4.1. 草书形态提取

从设计的角度来看,如何将草书字体形态与社区公共座椅进行结合,在满足人们的休闲娱乐的同时,又传播了非遗文化,使得人们更加了解中国的非物质文化遗产,从而推动非遗文化在设计上的运用和研究。因此,提取草书中的字体形态进行抽象并应用到公共座椅的设计中是这次需要着重思考的问题。

自古以来,在草书的发展历程中,出现了很多优秀的大书法家,每位草书家对草书字体的理解和演化都不尽相同,有自己的思考和考究所在。将草书代表人物之一:著名的古代大书法家王羲之作品中的“家”和“人”字体形态进行提取。

选择“家”和“人”这两个文字进行形态提取的主要原因为:第一,因为最终设计产品的投放场地是在社区,为了凸显社区里人们和谐共处这一主题;第二“家”和“人”拉近了社区居民彼此之间的距离,人们回到社区有回到家的归属感,从而增强社区居民之间的沟通交流,共建社区文化的美好愿景。基于以上两点,最终确定使用草书中“家”和“人”进行形态提取并将其运用到社区公共座椅的设计应用中去。

4.2. 字体形态与社区公共座椅的结合

4.2.1. 造型设计

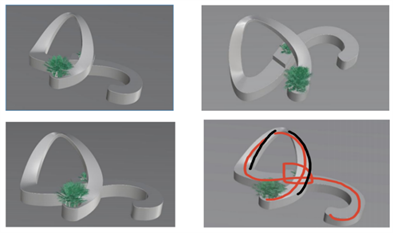

造型设计上首先是将古代大书法家王羲之的“家”和“人”两个字先进行形态元素提取;其次,将两个字体形态抽象化,进而融合在一起,通过字体形态抽象并重组构建方式呈现公共座椅的基本形态特征;同时,在座椅的正视图上可以看到一个类似于“人”的形态,在座椅的顶视图上可以看到“家”的形态提取,突出来的部分为花坛是“家”的偏旁部首所演变设计而成的:将花坛和座椅进行了结合,满足了公共座椅为人们提供休闲娱乐的基本需求,体现了绿色可持续设计理念,通过绿植来装点我们的城市,为城市公共设施的建设增添了浓墨重彩的一笔;最后,公共座椅是根据著名草书书法家王羲之的“家”和“人”进行抽象形态提取从而进行的造型设计。

公共座椅通过字体形态抽象化提取、转换和重构,从而使得非遗文化应用在设计实践中,将非遗文化的内涵赋予到社区公共座椅上,不仅满足了人们的日常生活需求,传播了非遗文化,而且为非遗文化的传承和发展带来了积极的影响和意义,见图2。

Figure 2. Front view, side view, top view and font combination model

图2. 正视图,侧视图,顶视图和字体组合草模②

4.2.2. 色彩设计

该社区公共座椅主要以墨汁色为主。因为黑色是中国书法的体现。草书形态提取运用到社区公共座椅上,所表达的是中国非遗文化的内涵和精神。辅之颜色有白色和红色,将中国红,玉白色和墨汁色这三个颜色运用到社区公共座椅中,表达了中国文化元素中几个较为突显内涵的色彩,色彩语言与非遗视角下草书形态运用到社区公共座椅中的非遗文化进社区的主题相关。简单颜色渲染图,见图3。

Figure 3. Ink color, jade white, Chinese red three color design

图3. 墨汁色,玉白,中国红三种色彩设计③

4.2.3. 材质设计

材质主要是由可弯曲的胶合板经过特殊技术组装而成,草书立体造型外部不仅具有视觉上的美感和艺术性,还传递了丰富的文化内涵;将传统的草书艺术与现代主义设计的视觉语言相结合,形成了独特的艺术风格,将草书艺术与红橡木等传统材质结合,展现了传统与现代、东方与西方文化的融合,这种文化融合不仅体现了多样性,也为大众提供了一种全新的审美体验。红橡木和书法墨汁染色的结合产生了独特的外观效果,增添了艺术品的质感;红橡木是一种坚硬、耐用的木材,经过适当处理和保养,可以保持长期的美观;墨汁染色也可以增加木材的保护层,使得作品更加耐久。这种审美特质使得作品更具中国传统艺术的特色,引领观众进入中国书法的独特魅力世界。自然的材质也将东方美学中的人与自然的和谐关系相连接,从而达到节奏与韵律的统一。

5. 社会文化价值

5.1. 宣传非遗文化

20世纪以来,随着信息技术和数字化媒体的快速发展,为现代化进程带来了一些挑战,人们越来越依赖键盘和屏幕来进行书写和传播信息,而不再使用传统的书写工具,再加之互联网的应用与普及同样也在深刻地改变着人们的书写、阅读和交流方式,这些都减弱了书法在日常生活中的存在。

开展非遗文化——书法工作刻不容缓,应及时干预且大力提倡和全面保护。首先,中国的传统非遗文化本身就具有深厚的历史和价值且在现代社会中依然发挥着重要作用,将传统非遗文化与现代价值观和生活方式相融合,从而保持其活力并继续发挥作用;其次,加大宣传力度,使得越来越多的年轻一代能够了解并喜欢中国非遗文化,使得非遗文化之花逐渐地在中国神州大地上绽放且生机勃勃,从而推动非遗文化在设计上的发展和应用;最后,积极宣传和传播非遗文化精神,让非遗文化设计走向千家万户。

5.2. 丰富社区非遗文化输入与传承

现在都市如雨后春笋般涌现,人们的生活品质也在不断提高,城市规划也越发清晰,社区管理系统也在逐渐完备,社区就是人们生活、学习和娱乐的公共场所,也是一个能够很好地输入非遗文化和传承非遗文化的渠道之一。

因此,把非遗文化中草书形态与社区公共座椅结合起来进行产品设计,不仅使非遗文化能够更好地输入到人们的日常生活中,激发人们对非遗文化的深入了解和探索,让越来越多的人关注非遗文化,而且也能丰富社区的文化活动;从而使得非遗文化更好的传承和创新,增强中国人的文化自信。

6. 总结

当我们急匆匆地为了生活而奔波时,不妨停下脚步驻足观望一下我们每天生活的社区。草书是中国书法艺术中的一种传统书写方式,具有浓厚的文化底蕴。将草书造型与人体贴合功能相结合,可以在公共空间中创造一个有趣、具有文化内涵和实用性的环境。这种创新性设计可以丰富城市文化景观,促进社会文化交流,使得文字作品在公共空间中不仅具有极强的造型视觉冲击,还具备实用性,为社区居民带来更多的文化体验;实现非遗文化进社区的美好愿景,进一步培养人们的文化素养。

注释

①图1来源:作者自绘

②图2来源:作者自绘

③图3来源:作者自绘

NOTES

*第一作者。