1. 引言

从2016年开始,在国家政策扶持和相关技术发展与带动下,智慧工地在全国范围内得到大量应用,各种功能的应用“百花齐放”,被认为具有百亿级市场空间。由智慧工地建设,从多层级、多方面、多维度强化工地管理,解决建筑行业长期以来的人员管理、施工安全、环境保护等建设痛点问题,已经逐渐成为行业的共识。

城市轨道交通工程具有点多、面广、难度高、系统复杂的特点,是城市工程建设的标杆,体现出城市建设的最高水平。而智慧工地切合当前城市轨道交通建设管理的需求,特别是高质量发展的需求,其在轨道交通工程中的应用情况是智慧工地总体建设水平的直接反映。但由于缺少相关的国家标准与规范,不同城市之间对轨道交通工程的智慧工地建设的定位和认识并不统一,在具体的工程实践中其对政策的依赖性较大。尽管行业内普遍认为智慧工地具有较大市场价值和市场前景,当前仍处于无序的野蛮生长阶段。

本文通过国内城市轨道交通工程相关政策和智慧工地建设现状的调研,寻找其中突出问题和共性问题,探索其发展的主要方向,为下阶段城市轨道交通建设智慧工地的建设与发展提供参考。

2. 相关政策调研

2016年8月23日住建部颁布的建质函[2016]183号《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》 [1],在发展目标即明确“十三五时期,全面提高建筑业信息化水平,着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力,建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展,初步建成一体化行业监管和服务平台,数据资源利用水平和信息服务能力明显提升,形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业及具有关键自主知识产权的建筑业信息技术企业。”

2017年2月21日国务院办公厅颁布的国办发[2017]19号《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 [2],在第四部分加强工程质量安全管理中明确“推进信息技术与安全生产深度融合,加快建设建筑施工安全监管信息系统,通过信息化手段加强安全生产管理。”在第六部分提高从业人员素质中提出“建立全国建筑工人管理服务信息平台,开展建筑工人实名制管理,记录建筑工人的身份信息、培训情况、职业技能、从业记录等信息,逐步实现全覆盖。”

2017年3月3日住建部颁布的建质[2017]57号《工程质量安全提升行动方案》 [3],在重点任务中明确“推进信息化技术应用。加快推进建筑信息模型(BIM)技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用。推进勘察设计文件数字化交付、审查和存档工作。加强工程质量安全监管信息化建设,推行工程质量安全数字化监管。”

北京于2019年4月9日形成《智慧工地技术规程》(征求意见稿);成都市住建局于2019年3月4日要求全市在建工程开展智慧工地建设;重庆市于2018年8月8日形成智慧工地建设技术标准,形成600个智慧工地建设目标的任务分解清单。尽管各个城市具体情况不同,智慧工地建设的政策面呈现逐渐由政策导向扶持转化为政府主导推进的态势。

在国家政策层面,建质函[2016]183号、国办发[2017]19号和建质[2017]57号等文件已经构成推动智慧工地应用的政策导向,为智慧工地发展奠定了良好的政策基础。在各个城市的执行层面,重庆、成都、武汉等城市已经颁布了相关技术标准和文件,主要集中在人员管理、环境管理和视频监控等方面。

3. 智慧工地应用现状调研

通过调研全国46个城市城市轨道交通工程的智慧工地应用现状(见图1),当前智慧工地应用可以分为8个方面:人员管理、施工机械设备管理、物料管理、环境管理、视频监控管理、进度管理、质量管理以及安全管理。

Figure 1. Statistics of application types in China

图1. 全国各应用类型数量统计

当前,全国范围内的城市轨道交通工程智慧工地应用中以人员管理、环境管理、视频监控三类为主要应用类型,施工机械设备管理与安全管理在实际应用中也是智慧工地建设的热点 [4],而物料管理、进度管理、质量管理是智慧工地的相对薄弱环节,而通过信息化管理平台整合数据在城市轨道交通工程智慧工地建设中较为普遍 [5] [6] [7]。

城市轨道交通工程智慧工地的人员管理类应用情况如图2所示。实名制管理平台、人员定位系统以及智慧考勤为智能交叉类别,三者共同构成了“人员 + 智能”部分,而有成熟产品的“人脸识别闸机”应用占比最高。也有部分城市把人员考勤和农民工工资支付挂钩,在技术层面彻底解决了劳务工资支付的相关问题。

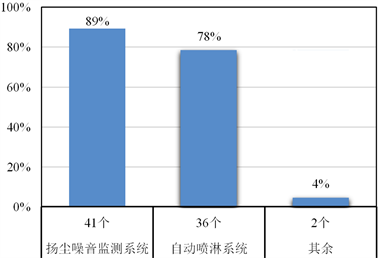

城市轨道交通工程智慧工地的环境管理类应用情况如图3所示,扬尘噪音监测系统和自动喷淋系统应用较为普遍,而工程污水排放管理等其他环境管理是薄弱点。工程实践中有空气质量超标和自动喷淋系统的联动,但未查阅到采取措施后区域空气质量得到改善的案例。

Figure 2. Application of personnel management

图2. 人员管理类全国应用情况

Figure 3. Application of environmental management application

图3. 环境管理类全国应用情况

城市轨道交通工程智慧工地的视频监控类应用情况如图4所示,个别城市在视频监控上结合机器视觉辅助安全管理,具有安全帽、火灾、抽烟识别等模式。随着深度学习等AI技术的不断完善,机器视觉功能在特定场景下已经可以高概率识别特定现象和特征物,已经成为当前智慧工地应用的高科技卖点。

Figure 4. Application of video monitoring application

图4. 视频监控类全国应用情况

4. 当前智慧工地建设的突出问题

4.1. 发展不均衡,缺少分阶段目标规划

由调研成果,各城市在建设轨道交通工程智慧工地均采用了信息化技术,构建了智慧工地工作平台,把工程信息用可视化图表展现,较传统工地管理的信息化程度有提升。其中人员管理、环境管理和视频监控的智慧工地应用相对较为成熟,集成较为方便。但是,现有成熟的智慧工地应用尚不能覆盖全部轨道交通工程对智慧工地的需求,造成智慧工地的“短板效应”十分明显。由此,有必要制定智慧工地的分阶段建设目标,逐步实现城市轨道交通工程对智慧工地建设的需求和城市轨道交通工程高质量发展目标。

4.2. “信息孤岛”现象突出,缺少数据的挖掘和深度整合

由当前智慧工地的“短板效应”,其数据的“信息孤岛”现象较为突出。调研发现建设智慧工地的主要成本和投入在打通各个系统之间的数据壁垒。而且,除了少量易于实现的数据自动化采集,还需要大量人工数据输入,数据分析普遍依赖手工操作和个人经验,数据应用普遍止于可视化报表,尚不能支撑数据驱动的管理模式。而具有信息化属性的施工装备(如盾构机),在数据资源的深入挖掘上尚不充分,导致智慧工地的效能不能充分发挥。由此,充分整合数据资源,减少“信息孤岛”,特别是深入挖掘信息化施工装备的多数据源应用将成为后续城市轨道交通工程智慧工地建设的核心课题。

4.3. 经济效益不显著,缺乏造血机制

智慧工地的信息化特征与当前城市轨道交通工程建设需求相匹配,是达成现代城市轨道交通工程建设目标的重要途径。但是,与建设智慧工地的投入相比,其产生的效益普遍微小且间接,再加上远大于的建设成本的运维费用,尚不能形成自身造血的机制。如何充分开发智慧工地的经济效益将成为推动智慧工地发展的关键。

5. 总结与展望

智慧工地不仅是AI技术在城市轨道交通工程建设中得到应用,不仅是集成整合工程的数据源以可视化图表展示,不仅是搭建一个智慧工地的数据平台集成工程数据,而且是汇集参建各方智慧和执行力,实现城市轨道交通工程建设高质量发展和建设目标的重要途径。

当前城市轨道交通工程智慧工地应用还处于“野蛮生长”的初级阶段,尽管应用繁多,但真正有效服务工程建设目标的智慧工地应用还不多。需要合理规划,制定城市轨道交通工程智慧工地的分阶段建设目标,形成城市轨道交通工程智慧工地的核心评价指标和评价体系,推动城市轨道交通工程智慧工地的科学发展。

除了智慧工地工作平台和信息化施工装备的投入,还要认识到城市轨道交通工程智慧工地需要人力资源和管理体系的匹配,政策的扶持和推动将起关键作用。而且,数据资源是城市轨道交通工程智慧工地的重要成果和宝贵财富,智慧工地的增值服务将在现有基础上形成全新的产业、构建完整的业态。